相続法律・税務無料相談会のご案内

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

介護や医療の話題は、誰しも「まだ先のこと」と後回しにしがちです。しかし、元気なうちにこそ自分の希望を伝えておくことが、家族の負担を軽くし、後悔のない選択につながります。本記事では、介護・医療の意思をどう整理し、家族に伝えるかを考えてみましょう。

目次

1. なぜ「元気なうちに」介護・医療の希望を伝えるべきか

介護や医療の話題は、誰もが「縁起でもない」と感じてしまいます。しかし、高齢化社会が進む中で、避けては通れない現実です。

特に問題になるのは「本人が意思を伝えられなくなってから」対応する場合です。認知症の発症、急な病気や事故での入院…。家族は本人の希望を知らないまま、重要な判断を迫られます。

その時になって「本人ならどうしてほしいだろう?」と考えるのは、家族にとって非常に重い負担です。元気なうちに自分の希望を伝えることは、家族を守るための思いやりでもあります。

2. 家族が直面する"突然の選択"の重さ

介護や医療の現場では、家族が即断を迫られる場面が多くあります。

本人が元気なうちに意見を表明していなければ、家族は「本当にこれでよかったのか」と葛藤し、時には対立してしまいます。

3. 介護や医療の希望を整理する3つの視点

では、どのように希望を整理しておくとよいのでしょうか。主に3つの視点があります。

これらを「自分ごと」として考えることが、家族の負担を軽減します。

4. 伝える方法──口頭だけでは足りない理由

「そんなの、家族に話せばいい」と思う方も多いかもしれません。しかし、口頭だけでは不十分です。

なぜなら、人の記憶はあいまいで、家族間でも受け取り方が異なるからです。

おすすめは、文書として残すことです。

これらを準備しておくことで、家族は安心して行動できます。

5. 専門家と一緒に「思いを形にする」ための工夫

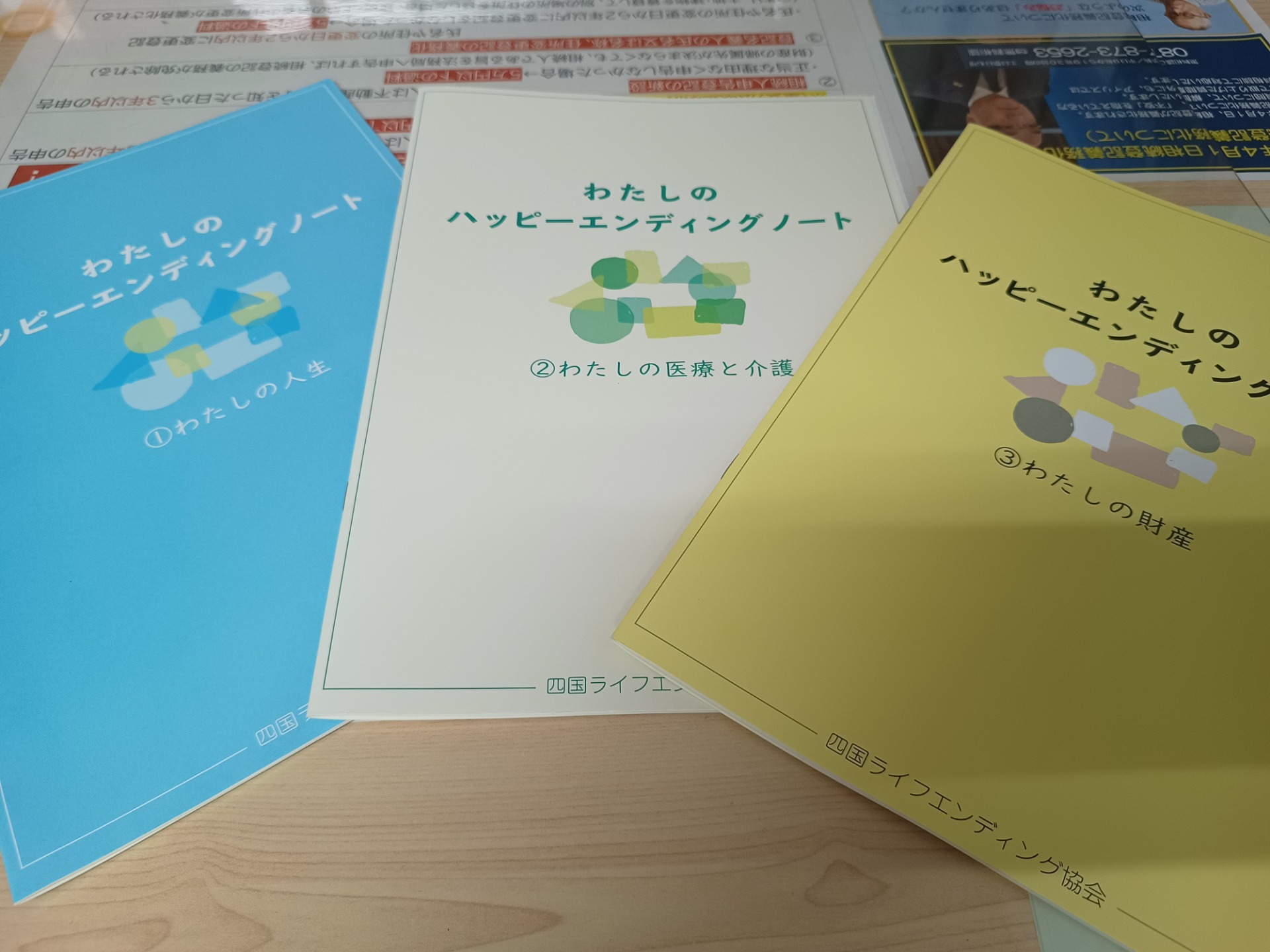

希望を文書に残すといっても、法律的な効力が弱いものもあります。たとえばエンディングノートは法的効力がないため、家族の合意が必要です。

一方で、任意後見契約や公正証書による医療指示は、第三者機関に認められる確実な方法です。

司法書士や行政書士と一緒に検討することで、希望を"形"にし、家族に安心を届けることができます。

「まだ早い」と思う今こそ、行動のタイミングです。

(無料相談会のご案内)

介護や医療の希望を伝えることは、家族を守る最大の生前対策です。

「どんな準備が必要?」「何を文書にすればいい?」と迷ったら、ぜひ私たちにご相談ください。

👉 アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、エンディングノートの活用から任意後見契約まで、一人ひとりに合った方法を一緒に考えます。お気軽にご連絡ください。

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2024年4月から相続登記が義務化され、「そのうちやればいい」という考えは通用しなくなりました。2025年以降は、過去の相続も含めて登記未了の不動産が問題になりやすくなります。本記事では、2027年3月末の猶予期限を見据え、今すぐ確認すべきポイントをチェックリスト形式でわかりやすく解説します。

司法書士試験の直前期――焦りと不安が入り混じるこの時期こそ、学習の"質"を整える最後のチャンスです。

今回は、本試験に向けた「知識の最終確認」「ミス防止の習慣づけ」「当日のメンタル調整法」について、合格者が実践したリアルな仕上げ戦略をお伝えします。

現代は「やること・情報・人間関係」があふれ、常に気を張りながら走り続けているような感覚を抱く人が少なくありません。そんな時、私たちを救ってくれるのが"引き算の思想"――ミニマリズムです。物だけでなく、情報、人間関係、仕事のルールなど、人生のあらゆる要素を必要十分に整えることで、心の負担は驚くほど軽くなります。本記事では、哲学的視点と実践的なステップを交えながら、「人生を軽くする引き算の思考法」を紹介します。