相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

【第3回】相続と贈与、どちらを選ぶ?ケース別に見る最適な財産の引き継ぎ方とは

相続と贈与、制度の違いや税制面のメリット・デメリットを理解しても、「実際、自分のケースではどちらが良いのか?」という疑問を持たれる方は多いでしょう。

相続税の節税や、家族間のトラブル防止、事業承継、孫への資産移転など、目的によって最適な方法は異なります。

この記事では、代表的な5つのケースを取り上げ、それぞれ相続・贈与のどちらが適しているかを解説。

ご自身の状況に当てはめながら、どのように活用していくべきかのヒントをお届けします。

【目次】

- 子に自宅を残したいケース

- 孫の教育資金を援助したいケース

- 将来の争族を防ぎたいケース

- 非上場会社の株式を後継者に引き継ぐケース

- 一人暮らしの高齢者が信頼できる人に財産を移したいケース

- ケース別に見る「相続」と「贈与」の使い分けまとめ

- 【お気軽にご相談ください】あなたのケースに合わせた生前対策をご提案します

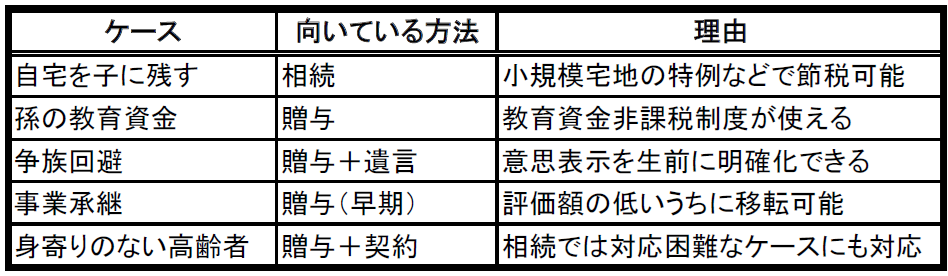

1. 子に自宅を残したいケース

自宅は相続財産の中でも大きな比重を占め、現金のように分けにくいのが特徴です。

この場合、相続で渡す方が有利なことが多いです。

- 相続では小規模宅地等の特例により、土地の評価額を80%減額できる場合があります。

- 被相続人と同居していた子であれば、この特例の適用が受けられ、相続税の大幅な軽減が可能です。

一方、贈与で自宅を渡すと、不動産取得税や登録免許税、固定資産税などの負担がかかり、コストが大きくなる傾向があります。

2. 孫の教育資金を援助したいケース

このケースでは贈与の方が適しています。

- 「教育資金の一括贈与非課税制度」を活用すれば、1,500万円まで贈与税がかからずに移転可能です(一定の条件あり)。

- 孫が受験や進学を控えている場合など、時期に合わせて計画的に贈与できるのが強みです。

また、孫への贈与は、将来の相続税の対象から除外できるため、財産の圧縮にもつながります。

3. 将来の争族を防ぎたいケース

家族間のトラブルを避けたい場合は、生前贈与を上手に組み合わせるのが有効です。

- 例えば、「遺言だけでは心配」という場合、一部を贈与し、残りは遺言書で明確に指定する方法があります。

- 毎年110万円以内の贈与を活用して、特定の子に資産を移しつつ、他の子には他の財産を相続させるといった分配の工夫が可能です。

さらに、**民事信託(家族信託)**を併用することで、「誰に・いつ・どのように」財産を渡すかのコントロールも可能です。

4. 非上場会社の株式を後継者に引き継ぐケース

事業承継を検討している中小企業経営者にとって、株式の移転は重要課題です。

- 早めの贈与により、株式の評価額が低いうちに移しておくことで相続税の圧縮が期待できます。

- 「事業承継税制」を活用すれば、一定の要件下で贈与税・相続税の納税が猶予される制度も存在します。

ただし、制度は複雑で、適用要件を満たさないと逆にリスクが生じることもあるため、専門家の関与が不可欠です。

5. 一人暮らしの高齢者が信頼できる人に財産を移したいケース

このケースでは、相続ではなく贈与+契約による明確な意思表示が重要になります。

- 身寄りがない、または相続人と疎遠な場合、信頼できる第三者に生前に財産を移しておきたいというニーズがあります。

- この場合、贈与契約書をきちんと作成し、身元保証や介護支援などの契約とセットにすることがポイントです。

また、遺言や任意後見制度との併用も検討することで、財産の行方と生活の安心を両立できます。

6. ケース別に見る「相続」と「贈与」の使い分けまとめ

7. 【お気軽にご相談ください】あなたのケースに合わせた生前対策をご提案します

相続と贈与、どちらが正解かは、ご本人の目的や財産の性質によって異なります。

「我が家のケースではどのように考えたらよいか…」とお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。

司法書士、税理士、弁護士と連携し、制度を"戦略的に"活用するご提案をいたします。

📞お問い合わせはこちら

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士 橋本大輔

▶ 電話:087-873-2653

▶ メール:irisjs2021@gmail.com

▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。