相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

【第2回】遺言書の種類と特徴を知ろう ― 自筆証書・公正証書・秘密証書の違いとは? ―

「遺言書を作っておきたいけれど、どんな種類があるのかわからない」

これは多くの方が抱える疑問です。遺言書と一口に言っても、その形式によって効力や手続き、作成にかかる費用や手間が大きく異なります。

この記事では、遺言書の代表的な3つの種類、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言について、それぞれの特徴やメリット・デメリット、どのような方に適しているかをわかりやすく解説します。

「どの遺言書を選ぶべきか?」を考える第一歩として、ぜひ参考にしてください。

◆目次

- 自筆証書遺言 ― 手軽だがリスクもある

- 公正証書遺言 ― 費用はかかるが安心感あり

- 秘密証書遺言 ― 実は使われることの少ない形式

- 比較表で見る、3種類の違い

- 遺言書の選び方のポイント

- 次回予告:遺言書に書けること、書いてはいけないこと

1. 自筆証書遺言 ― 手軽だがリスクもある

自筆証書遺言とは、全文を自分で手書きし、日付・氏名を書き、押印することで作成できる最も簡便な遺言形式です。

法改正により、一部財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も認められるようになりました。

メリット:

- 費用がかからず、自宅でも作成可能

- 誰にも知られずに作れる

デメリット:

- 方式不備で無効となるリスクが高い

- 死後に発見されないことがある

- 家庭裁判所での検認手続きが必要

また、近年「法務局での自筆証書遺言保管制度」が開始され、保管された遺言については検認が不要となるなど、自筆証書遺言を巡る制度も進化しています。

2. 公正証書遺言 ― 費用はかかるが安心感あり

公正証書遺言は、公証人が作成する公式な遺言書で、本人が口頭で内容を伝え、公証人が文章化します。証人2名の立会いが必要です。

メリット:

- 法的に無効となるリスクが極めて低い

- 家庭裁判所の検認が不要

- 公証役場に保管されるため紛失の心配がない

デメリット:

- 作成費用が発生する(相続財産額によって異なる)

- 証人2名の準備が必要(専門家に依頼可能)

財産が多い、相続人間の関係が複雑、遺言の効力を確実にしたいという方には、公正証書遺言がもっとも推奨されます。

3. 秘密証書遺言 ― 実は使われることの少ない形式

秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し封をした状態で公証人に提出し、作成日と存在の事実を証明してもらう方式です。内容の秘密は守られますが、形式不備で無効になるリスクがあります。

メリット:

- 内容を誰にも知られずに済む

- 公証役場で遺言の存在を証明できる

デメリット:

- 検認が必要

- 遺言内容の有効性は保証されない

- 実務ではほとんど使われていない

内容を秘密にしたいという強い理由がある場合を除き、現実的には他の方式の方が適しています。

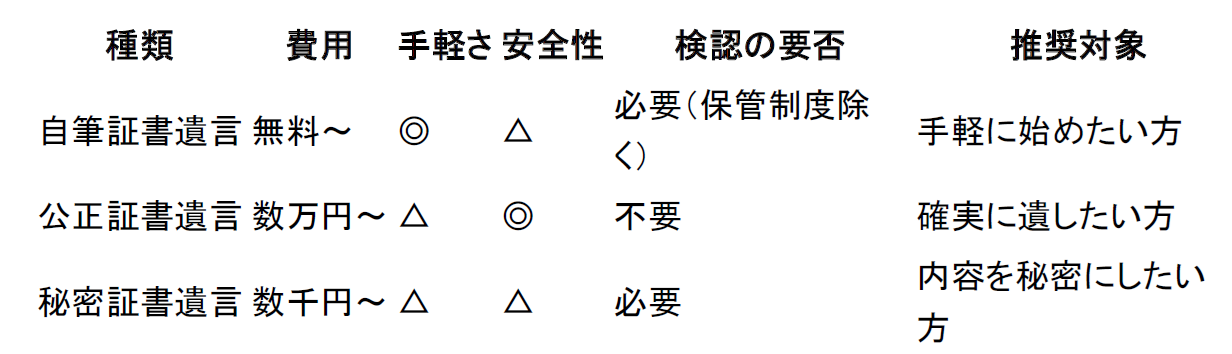

4. 比較表で見る、3種類の違い

5. 遺言書の選び方のポイント

どの遺言書が最適かは、以下のような条件によって変わります:

- 費用をかけずにまず始めたい → 自筆証書遺言(+保管制度)

- 争いを防ぎ、確実に執行したい → 公正証書遺言

- 内容を完全に秘密にしたい → 秘密証書遺言(ただし実務向きではない)

特に相続人同士のトラブルが予想される場合や、遺言で特定の相続人を外す・財産配分を偏らせるようなケースでは、公正証書遺言による備えが強く推奨されます。

◆次回予告

第3回では「遺言書に書けること・書いてはいけないこと」をテーマに、内容面で注意すべきポイントや、法的に意味を持つ記載・意味を持たない記載の違いについて具体例を交えながらご紹介します。

ご相談のご案内(CTA)

あなたにとって最適な遺言書の形式はどれでしょうか?

一人ひとりの事情に合った選択が、相続を「争族」にしないための第一歩です。

📞お問い合わせはこちら

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士 橋本大輔

▶ 電話:087-873-2653

▶ メール:irisjs2021@gmail.com

▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]

最新のブログ記事

生前対策はお金持ちだけのもの?司法書士が断言します【答え:違います】

「うちは財産が少ないから、生前対策は必要ない」

これは、生前対策について最も多い誤解の一つです。

結論から言えば、生前対策の必要性は財産の金額ではなく、内容と家族関係で決まります。特に「不動産がある」「相続人が複数いる」「子どもが県外にいる」場合は、資産額に関係なく対策が必要になるケースが非常に多いのが実情です。

この記事では、なぜ"普通の家庭"ほど生前対策が重要なのかを、司法書士の実務視点から解説します。

個人間の組織心理学とは何か?人間関係を壊さず主導権を守る思考と実践

人間関係の悩みの多くは、「性格が合わない」からではなく、「関係の構造」を知らないことから生まれます。個人間であっても、人は無意識のうちに役割を作り、力関係や期待値を固定していきます。結論から言えば、個人間の組織心理学とは、相手を操作する学問ではなく、自分を守りながら健全な関係を続けるための"構造理解"です。本記事では、組織に限らず一対一の関係で起こる心理構造を整理し、誠実さを保ったまま主導権を失わないための考え方と実践方法を解説します。

テイカーとは何者か?定義・種類・見抜き方と消耗しない対処法【団体・組織編】

人間関係には、大きく分けて3つのタイプがあるとされています。それが、「ギバー(Giver)」「テイカー(Taker)」「マッチャー(Matcher)」です。これは、組織心理学者アダム・グラント氏が提唱した概念で、職場・団体・地域組織など、あらゆる集団で観察されてきました。