【2026年版】高松市の生前対策“最初に読むべき結論”|司法書士が示す失敗しない7ステップ

高松市の生前対策は、「元気なうちに、正しい順番で行う」ことが最重要です。

結論として、生前対策は次の7つを順に進めれば、大きな失敗は避けられます。

家族信託(民事信託)は、認知症による資産凍結や相続トラブルに備える新しい仕組みです。不動産や預貯金を「信頼できる家族」に託すことで、円滑な管理・承継が可能に。司法書士がしくみと活用法をわかりやすく解説します。

📑目次

1. 家族信託とは?その基本的なしくみ

家族信託とは、自分の財産の管理・処分を、信頼できる家族などに託す仕組みです。正式には「民事信託」と呼ばれ、信託法に基づく契約で行います。

たとえば、将来認知症になったときに備えて、

「自宅や預金を息子に託して、父の生活費や施設費に使ってもらう」

といった使い方ができます。

2. なぜ今、家族信託が注目されているのか

高齢化が進む中、「親が認知症になる前に財産をどう守るか」が社会的な課題になっています。

現在、日本では認知症患者が約600万人を超え、将来は5人に1人が発症するとも言われています。

認知症になった後は、たとえ家族でも本人の口座を自由に使ったり、不動産を売却することができません。

この「資産凍結問題」に備えられる手段として、家族信託が注目されているのです。

3. 家族信託が役立つケース(具体例)

以下のようなケースで、家族信託は有効です。

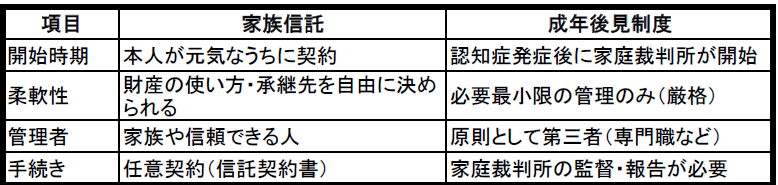

4. 成年後見制度との違い

「認知症対策なら成年後見で十分では?」と思われがちですが、

家族信託と成年後見はまったく異なる制度です。

つまり、本人が元気なうちに、家族の手で柔軟に備えたい方には、家族信託が向いています。

5. 家族信託の注意点と落とし穴

便利な制度ではありますが、家族信託には次のような注意点もあります:

信託契約は一度結ぶと簡単には変更できないため、専門家の設計が欠かせません。

6. 司法書士がサポートできる内容

家族信託は法律・税務・不動産に関わる分野が複雑に絡み合っています。

当事務所では、次のようなトータルサポートを行っています:

高齢者のご本人にもわかりやすいご説明を心がけており、ご家族同席での相談も可能です。

7. 無料相談・勉強会のご案内

家族信託に関しても、初回無料の相談を実施しています。

また、税務や遺言・登記との組み合わせをご希望の方は、税理士との無料相談会もご利用いただけます。

📌【1】司法書士による個別無料相談(予約制)

📌【2】税務にも強い合同無料相談会(毎月第3水曜日開催)

高松市の生前対策は、「元気なうちに、正しい順番で行う」ことが最重要です。

結論として、生前対策は次の7つを順に進めれば、大きな失敗は避けられます。

「生前対策って何をすればいいの?」「相続が起きてから考えれば大丈夫?」

香川県でこうした疑問を持つ方は非常に多いですが、結論から言えば 生前対策は"相続が起きる前"にしかできない唯一の準備です。2024年から相続登記が義務化され、2026年現在は「何もしない」ことで家族が不利益を受ける時代に入りました。この記事では、香川県の実情と法律を踏まえ、生前対策の正しい定義・全体像・やるべきことの優先順位を司法書士の視点で解説します。

結論から言うと、生前対策は「元気なうち」に、順番を間違えずに進めることが何より重要です。

善通寺市でも、相続や認知症をきっかけに「もっと早く準備しておけばよかった」という声は少なくありません。本記事では、2026年時点の最新制度を踏まえ、善通寺市で後悔しないための生前対策を、初心者の方でも実行できる形で整理しました。まず何から始めるべきか、期限はいつか、誰に相談すべきかを明確に解説します。

結論:

高松市での生前対策は「遺言・相続登記の準備・判断能力低下への備え」の3点を今のうちに整えることが最優先です。