相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

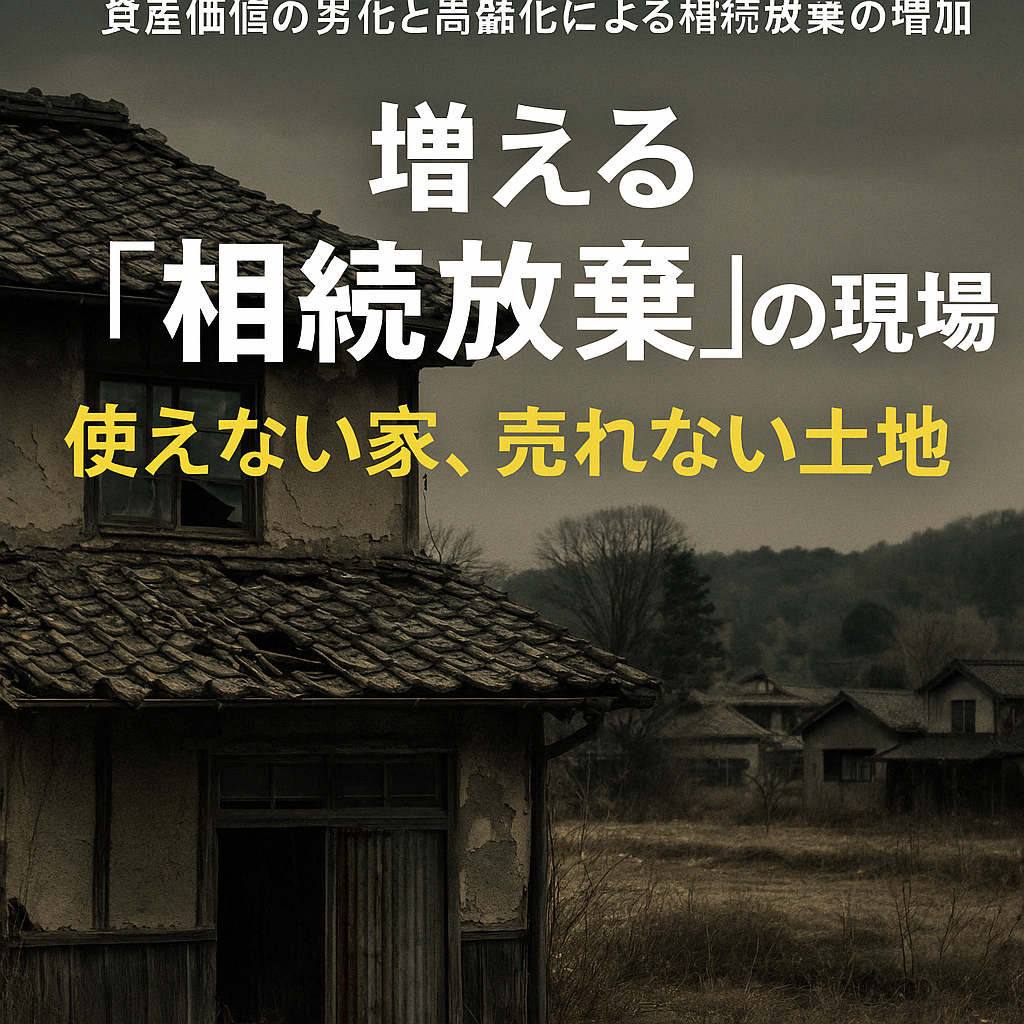

【論点】資産価値の劣化と高齢化による相続放棄の増加

バブル期の「持ち家信仰」により、多くの人が住宅を所有するようになりました。しかし、その多くは時代とともに資産価値が下落し、建物の老朽化や地域の過疎化、高齢化によって、子世代にとっては「相続しても使えない不動産」となるケースが急増しています。本記事では、戦後からの住宅政策の延長線上にある「相続放棄の増加」について、社会的背景と実態を整理します。

■目次

- 老朽化する住宅と資産価値の下落

- 高齢者単身世帯の増加と孤独死の問題

- 相続されない不動産と空き家の拡大

- 相続放棄という選択の増加

- 社会に広がる「負動産」の課題

1.老朽化する住宅と資産価値の下落

バブル期に購入された住宅は、築30年〜40年を超えるものが多く、建物としての価値はゼロに近づいています。さらに地方や郊外の住宅では、地価そのものが下がり続けており、「売れない」「貸せない」「壊すにも費用がかかる」といった状況が現実となっています。これらの住宅は、もはや資産ではなく、維持管理にコストがかかる「負債」としての性質を帯びてきています。

2.高齢者単身世帯の増加と孤独死の問題

総務省の統計によれば、65歳以上の単身世帯は年々増加しており、高齢者の4人に1人が一人暮らしという現状があります。身寄りがない、あるいは家族との関係が希薄な高齢者が住む家は、本人が亡くなると管理が途絶え、無人化します。孤独死による「事故物件」化や、死後に発見されずに遺体が放置されるといった深刻なケースもあります。

3.相続されない不動産と空き家の拡大

親が住んでいた家を、子どもが必ずしも相続したいとは限りません。都市部に住む子世代にとって、遠方の実家は通うのも管理するのも手間と費用がかかり、相続後の用途も見いだせないのが実情です。結果として、「相続放棄」が選択され、登記簿上は所有者不明、実態としては管理放棄された空き家が各地に点在することになります。これが社会問題として顕在化しているのが現在の状況です。

4.相続放棄という選択の増加

家庭裁判所における相続放棄の申述件数は、この10年で明らかに増加傾向にあります。借金の相続回避だけでなく、「維持費のかかる空き家を相続したくない」「売れない山林や農地は不要」といった消極的理由による放棄が増えています。とくに地方では、兄弟姉妹で話し合ったうえで全員が放棄する事例もあり、不動産が文字通り「誰のものでもない」状態になることも珍しくありません。

5.社会に広がる「負動産」の課題

こうした背景により、「資産=価値があるもの」という前提が崩れつつあります。売れない・使えない・処分できない不動産は「負動産」とも呼ばれ、個人だけでなく社会全体に課題をもたらしています。行政による空き家調査や解体助成制度が進められていますが、登記情報の不備や所有者不明土地問題も絡み、対応は遅れがちです。相続制度そのものの見直しも、今後避けて通れないテーマとなるでしょう。

■まとめ

高齢化と住宅の老朽化は、資産の価値を大きく損ね、結果として「相続されない不動産」が社会に増加しています。バブル期に憧れとともに取得されたマイホームも、次世代にとっては「厄介な遺産」となるケースが少なくありません。第4回では、そうした相続放棄の背景にある構造的問題を見てきましたが、次回はこれらの問題に対応すべく動き始めた新しい制度や、相続対策の実例について取り上げます。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。