【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

生命保険(契約者は亡くなった被相続人とする)は法律上では、相続財産を生命保険に切り替え、相続人の一人に受取人指定すれば、相続財産から外すことができます。一方、税務の面では、生命保険は「みなし相続財産」として取り扱われるため、控除枠(法定相続人×500万円)を除いた残りが相続財産となります。生命保険の活用は、比較的メジャーですので、注意点についてお話ししたいと思います。

目次

1.どんな生命保険が相続対策として活用できるのか

2.受取人は誰が一番いいのか

3.まとめ

1.どんな生命保険が相続対策として活用できるのか

被相続人が保険金を支払っている契約者であり、保障の対象となる被保険者である場合、保険金の受取人が「妻」や「子」である(相続人)ときには、亡くなった場合にみなし相続財産の非課税枠を利用することができます。

注意しないといけない点は、その生命保険の契約の内容です。若いころから入っている生命保険があると思われている方もいるかもしれませんが、多くの場合「定期付終身保険」の可能性があります。「定期付終身保険」とは、3000万円の保険金となっていても、100万円の終身保険(主契約)に2900万円の定期保険(特約)が組み合わされた保険で、一定の年齢を超えてから亡くなると主契約の100万円分しか受け取れない契約になっていて、非課税枠を十分に活用できない可能性があります。

保険会社に現状の保険の契約内容を必ず確認しておくようにしましょう。

これから契約をしようとしている方も、終身保険の金額と自身の推定相続人の数を把握して、税理士などの専門家と相談しながら進めるといいかもしれません。

2.受取人は誰が一番いいのか

前提として「契約者」と「被保険者」が被相続人(夫)である場合のケースで考えていきます。※被保険者が妻(配偶者)の場合などにつきましては、複雑化しますので、税理士に確認をするようにしてください。

①配偶者(妻)を受取人とした場合

配偶者は、必ず相続人にカウントされるため生命保険の非課税枠は当然使うことができます。しかし、相続税申告をする際に配偶者控除枠1億6千万円を使うことができるため有効活用できるかというと微妙かもしれません。

➁子供を受取人とした場合

一番効果が出るケースです。

③孫を受取人とした場合

子供が存命の場合、生命保険の非課税枠は利用できません。代襲相続や養子となっている場合では、非課税枠を利用できるケースもあります。

厄介なのが、子供が存命で孫を受取人とした場合、相続税額2割が加えられて計算されるという仕組みが適用される場合があります。この辺につきましては、税理士にご相談ください。

3.まとめ

生命保険を活用した相続対策を考える場合には、まずは、生命保険の契約内容について確認をすること。契約内容が主契約の終身保険の額ではなく、特約の額が多い場合には、相続税対策には効果が薄い場合があります。

次に、受取人を誰にするのかという点。保険に加入する際に、妻が受取人でないことで文句を言うケースもあるようですので、なぜ妻(配偶者)にしないのかについては、専門家の税理士などを交えて、しっかりと事前に話し合いをしておく必要があると思います。

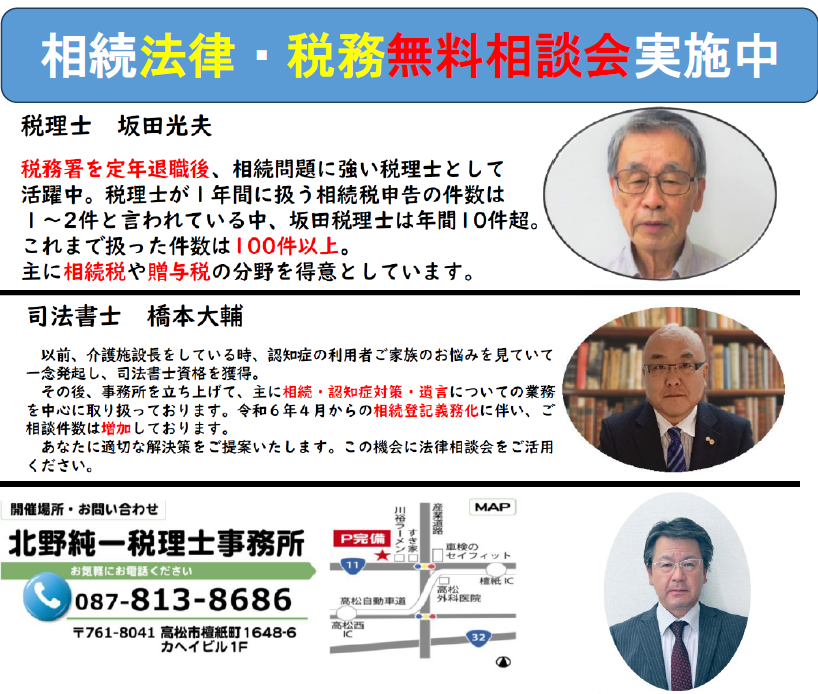

アイリスでは、ワンストップでの相続のお悩みを解決する場として「相続法律・税務無料相談会」をご案内しております。特に今回のような生前の相続税対策につきましては、相続専門の税理士先生が対応いたしますので安心です。

また、法律のお悩みのみの場合につきましては、「アイリスDEいい相続」の無料相談会にて対応をいたします。ぜひ、この機会にご活用ください。

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。