相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

司法書士はAIでオワコンになる?──現場の変化と実際のところ

近年、「司法書士はAIに取って代わられる」「将来性がない」といった言説を目にする機会が増えました。

確かに、登記申請や書類作成といった"定型業務"にAIが活用され始めており、「自動化が進む=仕事が減る」と感じる人がいても不思議ではありません。

しかし、実際に司法書士の現場で起きている変化を見てみると、単純に「なくなる職業」と言い切ることはできません。

本記事では、AIと司法書士業務の関係について、現場の動きや業務構造の変化をもとに、できるだけ客観的に整理してみます。

目次

- AIが司法書士の仕事に与える影響とは

- AIが得意とする領域とその限界

- 現場で起きている具体的な変化

- 「AIで消える仕事」と「AIで進化する仕事」

- 今後の司法書士業界が向かう方向性

- まとめ:AIの登場は"終わり"ではなく"再編の始まり"

1. AIが司法書士の仕事に与える影響とは

AI(人工知能)は、法律実務の分野にも急速に浸透しつつあります。

契約書の自動生成や文書チェック、登記申請書のドラフト作成など、従来は人の手で行っていた作業の一部が自動化されています。

司法書士業界でも、AIによる登記書類作成支援ツールや、相談内容を自動で整理するチャットボットなどが導入され始めています。

これにより、単純な事務処理の効率化は確かに進み、AIが担える範囲は広がっています。

ただし、こうした動きは「司法書士の仕事がなくなる」というよりも、業務の質と内容が変化していると見る方が現実に近いでしょう。

2. AIが得意とする領域とその限界

AIが最も得意とするのは、定型的でルールに基づくタスクです。

たとえば以下のような業務はAIの導入効果が高いとされています。

- 登記申請書類のひな型作成

- 必要書類の自動抽出・チェック

- 条文検索や法改正の自動更新

- 登記簿データの整理・分析

これらの業務は明確な手順や基準があり、AIのアルゴリズムが再現しやすい領域です。

一方で、AIが苦手とするのは「文脈を読み取る」「人の意図を汲む」「信頼関係を構築する」といった領域です。

司法書士の業務では、登記そのものよりも依頼者の目的を法的に整理し、最適な形で手続きを提案するという部分に本質があります。

たとえば相続登記の場面でも、単に登記簿を変更することよりも、「家族全体が納得する形にどうまとめるか」という調整が重視されます。

このような"価値観や感情を扱う仕事"は、AIが模倣するにはまだ距離があります。

3. 現場で起きている具体的な変化

司法書士の現場では、AIの活用が進む一方で、人の関与が不可欠な場面も依然として多くあります。

近年見られる主な変化は以下のとおりです。

- ①事務作業の自動化が進行

登記申請のオンライン化やクラウド登記システムの導入により、従来よりも迅速な処理が可能になっています。

事務の効率化によって、司法書士が相談や提案に費やす時間が増えました。 - ②相談の質が多様化

「AIに相談しても不安」「自分のケースがどこに当てはまるかわからない」といった理由で、対面やオンラインでの人への相談が増えています。

単なる手続き代行ではなく、「状況整理」「意思確認」「判断支援」が求められるようになりました。 - ③法務ニーズの拡大

家族信託や中小企業の承継支援、空き家対策など、新しい分野が広がりつつあります。

これらの業務は、AIのサポートが効く部分もありますが、個別事情の把握や調整能力が欠かせません。

このように、AI導入によって単純作業の比重は減る一方、人間にしかできない部分の比重が高まっているといえます。

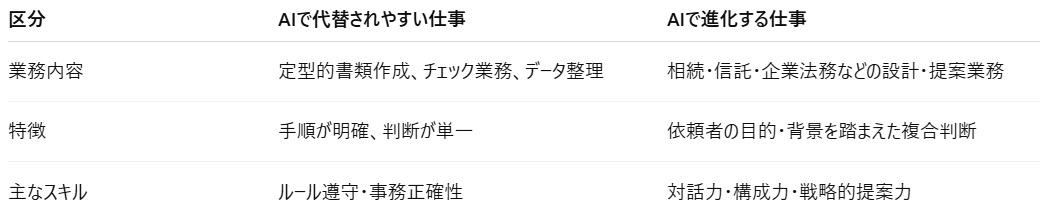

4. 「AIで消える仕事」と「AIで進化する仕事」

AI時代の司法書士業務を俯瞰すると、仕事は大きく二つの方向に分かれつつあります。

AIの導入によって消えるのは「形式に沿って動くだけの業務」であり、考える・構築する・提案するといった創造的な領域はむしろ広がっています。

つまり、「AIで終わる仕事」ではなく、「AIによって形を変える仕事」へと進化している状況です。

5. 今後の司法書士業界が向かう方向性

今後の司法書士業界では、AIをどう取り入れるかが一つの分岐点になると考えられます。

単純作業をAIに任せ、専門家としての判断・提案に注力できる環境を整えることが重要です。

AIの進化によって求められるのは、

- 「AIを使う人」ではなく「AIと協働できる専門家」

- 「処理する司法書士」ではなく「設計できる司法書士」

という方向性です。

そのため、これからの司法書士には「法律+AIリテラシー+人間理解力」という複合スキルが求められていくと見られます。

AIによって仕事がなくなるというよりも、仕事の重心が変わるという表現が正確でしょう。

6. まとめ:AIの登場は"終わり"ではなく"再編の始まり"

AIが登場したことで、司法書士業界にも確実に変化が訪れています。

しかし、それは「職業がなくなる」という変化ではなく、「業務構造が再編される」という変化です。

AIが得意な部分はAIに任せ、人が担うべき部分に集中する。

その結果、司法書士の価値は「作業」から「提案」「設計」「信頼形成」へと移行しつつあります。

つまり、「AIでオワコン」という単純な結論ではなく、

"AIによって進化する可能性を秘めた専門職"

という見方の方が、現場の実感に近いと言えるでしょう。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。