相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

生前対策「まだ早い」は本当か?──生前対策を先送りする心理とその落とし穴

「生前対策はまだ早い」と思っていませんか。健康で元気なうちは必要ないと考える方は少なくありません。しかし、突然の病気や判断能力の低下は誰にでも起こり得ます。先送りによるリスクを直視し、いまからできる備えについて司法書士の視点で解説します。

目次

- 生前対策を「まだ早い」と感じる心理的背景

- 判断能力の喪失と取り返しのつかない事態

- 相続トラブルは「事前の準備不足」から始まる

- 実際に起きた先送りによる失敗例

- 「早すぎる」ことはなく「遅すぎる」だけが問題

- 生前対策を始める最適なタイミング

- 司法書士が関わることで得られる安心

- まとめ──今すぐ一歩を踏み出すために

1. 生前対策を「まだ早い」と感じる心理的背景

生前対策を検討する際、多くの方が最初に抱く思いは「自分にはまだ必要ない」「健康だから大丈夫」という感覚です。これは自然な心理です。誰しも、自分が病気や事故に遭うことを前提に生活していませんし、老いや死を正面から見据えることには抵抗感があります。

しかし、問題はその心理が「準備の先送り」につながることです。対策が間に合うかどうかは、心身の健康状態や判断能力に大きく依存します。

2. 判断能力の喪失と取り返しのつかない事態

生前対策の多くは「本人が意思を表明できること」が前提となっています。遺言書の作成も、任意後見契約も、家族信託も、本人が内容を理解し、自ら判断して署名押印できなければ成立しません。

ところが、脳梗塞による意識障害や認知症の発症は突然訪れます。一度判断能力を失えば、いくら家族が望んでも契約や手続きを進めることはできません。その結果、家庭裁判所に後見人を選任してもらうしかなくなり、本人や家族の希望とは異なる結果になるケースも珍しくありません。

3. 相続トラブルは「事前の準備不足」から始まる

「うちは財産が少ないから大丈夫」という声もよく聞きます。しかし、相続トラブルの多くは財産の多寡よりも「分け方の不明確さ」に原因があります。

例えば、預貯金が数百万円、不動産が自宅1軒だけというケースでも、相続人間で「誰が住むのか」「売却して分けるのか」といった点で争いが起こります。事前に遺言書などで明確に意思を残していなければ、家族関係に大きな亀裂が生じることもあります。

4. 実際に起きた先送りによる失敗例

あるご家庭では、父親が「遺言なんてまだ先のことだ」と言っているうちに脳梗塞で倒れ、意思表示が困難となりました。結果的に、相続は法定相続分に従って進められましたが、長男が実家に住み続けたいと主張し、次男は売却して現金化を希望。数年にわたり兄弟間で紛争となり、家庭裁判所にまで発展しました。

もし元気なうちに「実家は長男に相続させる」「次男にはその分を預貯金から補填する」といった意思を明確にしていれば、このような対立は避けられたはずです。

5. 「早すぎる」ことはなく「遅すぎる」だけが問題

生前対策には「早すぎるリスク」は存在しません。むしろ早めに準備を整えておけば、生活の変化に合わせて修正する余地もあります。例えば、遺言書を一度作成しても、その後の状況に応じて書き換えることは可能です。

逆に「遅すぎる」と、そもそも作成できない、あるいは家族が望む解決手段が取れない事態に直面します。準備を始める最大の壁は「まだ早い」という思い込みなのです。

6. 生前対策を始める最適なタイミング

一般的には「60歳を過ぎたら」といった目安を耳にしますが、実際には年齢にかかわらず、財産を持ち、家族がいる方は誰でも対象です。特に以下のタイミングは始めどきと言えるでしょう。

- 退職や年金受給を迎えたとき

- 不動産を購入したとき

- 子どもが独立したとき

- 体調や健康に不安を感じ始めたとき

人生の節目で「将来に備える」という意識を持つことが大切です。

7. 司法書士が関わることで得られる安心

生前対策は一見シンプルに思えても、法律的な要件や手続きの違いによって結果が大きく変わります。例えば、自筆証書遺言は書き方を誤ると無効になる可能性がありますし、家族信託は設計を誤ると逆にトラブルを招きかねません。

司法書士が関与することで、法的に有効で、かつ家族の状況に即したオーダーメイドの対策を実現できます。「自分たちに合った方法がわからない」という不安を抱える方こそ、専門家のサポートが不可欠です。

8. まとめ──今すぐ一歩を踏み出すために

生前対策を「まだ早い」と先送りにしてしまう心理は、多くの人に共通しています。しかし、判断能力を失った後では打てる手段が大きく限られます。早めの準備こそが、家族を守り、本人の意思を実現する唯一の方法です。

将来を見据えて「いま動く」ことが、結果的に最も安心で合理的な選択となります。

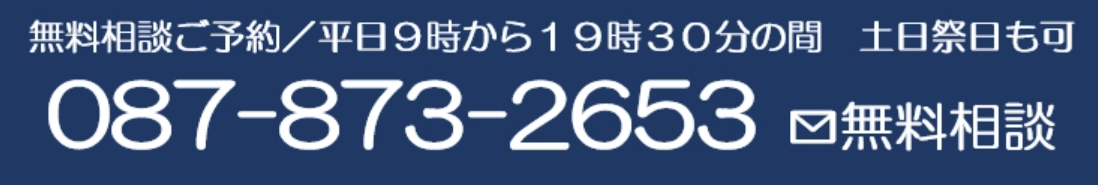

(無料相談会のご案内)

アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、一人ひとりの状況に合わせた生前対策をご提案しています。遺言書の作成、任意後見、家族信託など、多様な方法から最適なプランを一緒に考えましょう。

「まだ早い」と思われた今が、実は最も適したタイミングかもしれません。まずはお気軽にご相談ください。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。