相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

【なぜ少ない?】限定承認の利用実態とその背景を徹底解説

相続が発生したとき、相続人が直面する重要な選択肢の一つが「限定承認」です。限定承認は、被相続人の財産と債務を相殺し、プラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ制度であり、特に債務超過の可能性がある相続においては非常に有効です。しかし実際には、家庭裁判所の統計を見ると、限定承認の申述件数は相続放棄と比べて圧倒的に少なく、2022年には1,000件未満とごくわずかでした。本記事では、なぜ限定承認がここまで利用されていないのか、その背景や制度的な課題について深掘りし、相続における選択肢として本当に有効活用できるのかを考察します。

目次

- 限定承認とは?制度の概要とメリット

- 家庭裁判所の統計から見る利用実態

- なぜ限定承認は利用されないのか?

- 手続き上の課題と実務的なハードル

- 限定承認が適しているケースとは?

- 今後の改善と利用促進の可能性

1. 限定承認とは?制度の概要とメリット

限定承認とは、民法第922条に定められた相続方法のひとつで、相続人が相続によって得た財産の限度において被相続人の債務や遺贈を弁済するという制度です。

相続には以下の3つの方法があります:

- 単純承認(すべての権利義務を無条件に承継)

- 相続放棄(一切の相続を拒否)

- 限定承認(プラス財産の範囲内で債務も引き継ぐ)

限定承認の最大のメリットは、万が一、被相続人が多額の借金を抱えていたとしても、相続人自身の財産が害されない点にあります。プラス財産があれば手元に残すことも可能で、債務が多ければ放棄と同様にリスク回避が可能です。

2. 家庭裁判所の統計から見る利用実態

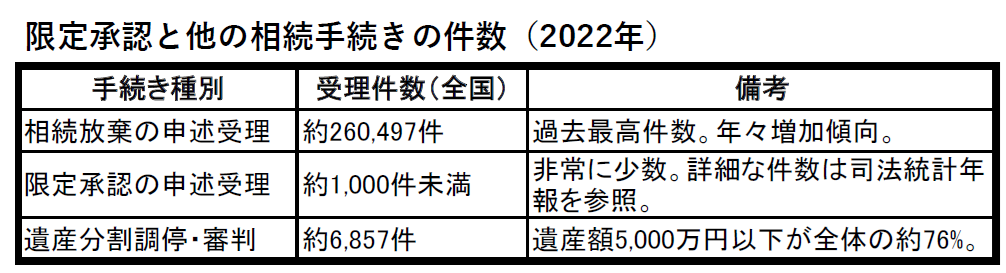

家庭裁判所が公表している2022年(令和4年)の統計によれば、以下のようなデータが報告されています。

- 相続放棄の申述件数:約260,000件

- 限定承認の申述件数:約1,000件未満

つまり、限定承認は相続放棄の約0.4%以下しか利用されていないのが現実です。また、遺産分割調停の件数(約6,800件)と比べても、限定承認の活用度は極めて低い状況にあります。

3. なぜ限定承認は利用されないのか?

限定承認の利用が少ない理由には、主に以下のような要因が挙げられます。

- 手続きが複雑:相続人全員の同意が必要であり、期限内に申述する必要があります。

- 財産の評価が困難:プラスかマイナスか判断がつかないと、リスクを避けて放棄を選ぶ傾向に。

- 専門家への依頼が不可欠:税務申告や公告など、実務上の負担が重い。

- 認知度が低い:一般的な知識としてあまり浸透していない。

その結果、多くの相続人は「債務のリスクがあるなら放棄」という安全策を選ぶことが多く、限定承認はあえて選ばれにくい制度となっています。

4. 手続き上の課題と実務的なハードル

限定承認の手続きは以下のような特徴があり、専門家によるサポートが事実上不可欠です。

- 申述は相続開始を知った日から3ヶ月以内

- 相続人全員での共同申述が必要

- 相続財産の目録提出が必要

- 債権者に対する公告・弁済手続き

このように、限定承認は単なる「届け出」ではなく、ひとつの清算手続きに近い性質を持っています。つまり、実務的には準破産手続きに近い煩雑さがあり、時間的・金銭的な負担も大きく、一般の相続人が自力で進めるのは困難です。

5. 限定承認が適しているケースとは?

以下のようなケースでは、限定承認の利用が有効に機能する可能性があります。

- プラス財産とマイナス財産の差が不明確な場合

- 不動産など、処分価値のある財産があるが債務も存在する場合

- 単純承認や放棄では不利益を被る相続人がいる場合

たとえば、被相続人が古いアパートを持っていたが、ローン残債があるような場合、アパートを売却して債務を清算し、残余が得られる可能性があれば、限定承認は検討に値します。

6. 今後の改善と利用促進の可能性

限定承認が適切に活用されるには、以下のような制度改善が求められます。

- 個別申述の認可(全員一致要件の緩和)

- 簡素な手続きモデルの設計

- 専門家支援制度の導入

- 制度周知の強化

また、相続人が財産状況をより正確に把握できるよう、デジタル化された財産目録の整備や債務情報の開示制度などの整備も、制度利用促進の鍵となるでしょう。

おわりに

限定承認は、相続における「第三の選択肢」として本来重要な制度です。しかし、実態としてはその複雑さや煩雑さがネックとなり、ほとんど利用されていないのが現状です。

とはいえ、正しく使えば非常に合理的な制度でもあります。被相続人の財産状況が不明瞭なときや、負債が心配なときには、まずは司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。