宇多津町の相続登記完全ガイド|義務化・費用・期間・2026新制度まで司法書士が解説

宇多津町で相続登記を行う場合、

現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

2024年からスタートした「相続登記の義務化」。

東かがわ市でも、実家の空き家や農地を"そのまま"にして悩まれるご家族が増えています。名義が亡くなった方のままだと、売却・解体・管理のどれもがスムーズに進みません。本記事では、義務化のルールや注意点を、東かがわ市の状況に合わせてやさしく解説します。

目次

1. 東かがわ市で相続登記義務化が特に注目される理由

東かがわ市は、

特に、次のような声が増えています。

こうした状況のまま義務化を迎えると、

"期限内に登記ができないケース" が急増する可能性があります。

2. 相続登記をしないと何が困る?

ポイントはとてもシンプルです。

●① 売る・貸す・解体する手続きが進まない

名義が亡くなった方のままだと、

売却・解体・リフォームの許可が下りません。

●② 草刈り・管理費用だけ増える

空き家・農地の管理に費用がかかります。

倒壊リスクによる近所トラブルも増えています。

●③ 年数が経つほど"相続人が増える"

10年、20年たつと、

東かがわ市では特に、

「誰が相続人か分からない土地」が表面化しやすい地域

という点が大きな問題です。

3. 義務化のポイント(期限・罰則・例外)

●【期限】相続を知った日から「3年以内」

相続が発生した/遺産分割がまとまった などの場合。

●【罰則】10万円以下の過料

正当な理由なく放置した場合に科されます。

●【例外】すぐに登記ができない場合

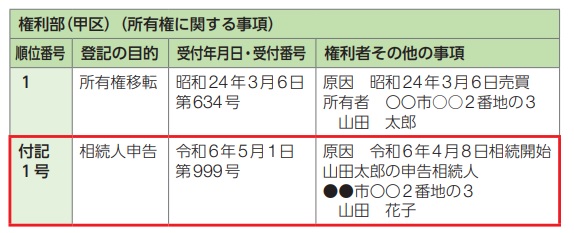

次のような場合は、「相続人申告登記」

という簡易手続で

まず期限を守ることができます。

「間に合うか不安」という場合は、

まず申告登記を行うのが安全です。

4. 東かがわ市で増えている相談例

司法書士として相談を受ける中で、東かがわ市特有の傾向があります。

●① 【空き家】引田・白鳥・三本松

「売りたいが名義が父のまま」

「相続人の1人が県外で連絡が取れない」

●② 【農地】大内・湊地区

「草刈りの負担が大きい」

「買い手がつかないまま10年放置」

●③ 【山林】松原・川股

「相続人が多すぎて誰が管理していいか分からない」

●④ 【共有の土地】昔の名残で名義がバラバラ

祭祀の土地、墓地、農地などで発生しやすい状況です。

5. 相続登記の進め方(初心者向けステップ)

東かがわ市でも、遠方のご家族でも、流れはシンプルです。

※郵送・オンラインでほぼ完結可能。

6. 費用の目安と必要書類

●費用

●必要書類

7. よくある質問(FAQ:12問)

Q1:相続登記をしないと罰則はありますか?

→ はい。正当な理由なく放置すると 10万円以下の過料 の可能性があります。

Q2:東かがわ市の実家が空き家。売却できますか?

→ 名義が亡くなった方のままだと売却できません。相続登記が必要です。

Q3:相続人が遠方にいて話がまとまりません。どうしたら?

→ まず 相続人申告登記 で期限を守れます。しかし相続人申告登記は相続登記ではありませんので、必ず相続登記を完了してください。

Q4:相続登記は代理でお願いできますか?

→ はい。司法書士が戸籍の取得からすべて代行可能です。ただし、戸籍の収集のみのご依頼はできません。相続登記前提で対応可能です。

Q5:期限の3年を過ぎた場合はどうなりますか?

→ すぐに罰金ではありませんが、早めに手続きすべき状況です。法務局から通知が届きます。

Q6:固定資産税の納付書が届いていれば登記は不要ですか?

→ 不要ではありません。納税と「名義」は別の制度です。固定資産税は役場(市役所、町役場)であり、登記簿を管理しているのは法務局となります。今回の相続登記義務化は、登記簿の名義が対象です。つまり法務局管理の登記簿の名義人の書き換え手続き(相続登記)が必要になるわけです。

Q7:農地でも相続登記は必要ですか?

→ 必要です。農地も義務化の対象です。相続登記後は、相続発生から10ケ月以内に役場の農業委員会へ「3条届出書」を提出しましょう。

Q8:山林が大きく内容も不明。どう進める?

→ 固定資産税評価証明書から確認し、亡くなった方の所有している不動産を把握しましょう。その後登記簿を取得し、亡くなった方の名義があるかどうか確認し、他の不動産と一緒に相続登記をしてください。相続登記後は、指定林の場合、相続発生後3か月以内に森林法に基づく届け出をしなければなりません。詳しくは専門家にお尋ねください。

Q9:未登記建物があるのですが?

→ 本来、不動産登記規則にて、建物を建てる場合には、1ケ月以内に表題登記、その後保存登記をすることとなっております。しかし、既に建物が建って年数が経過している場合は「違法状態」です。登記簿がない状態ですので、対応は役場の固定資産税の支払い義務者の書き換えでいいと思いますが、どのようにするのかは、専門家に相談してください。

Q10:書類をなくしました。どうなりますか?

→ 戸籍・評価証明書は再取得できますので問題ありません。相続登記では、権利証や登記識別情報を使用することは原則ありません(亡くなった方の登記簿の住所と死亡時の住所のつながりがわからない場合、本人であることの証明に使用することがあります。)。まずは、専門家にご相談ください。

Q11:生前のうちにできる対策はありますか?

→ 遺言書の作成・財産の整理が効果的です。相続がおひとりおひとり異なるのと同様に、生前対策も異なります。近所の方の話を真に受けるのではなく、専門家に相談をしてしっかり対策をしましょう。アイリスでは「アイリスあんしん終活相談所」で生前対策の相談会を実施しております。必要な場合は、「相続法律・税務無料相談会」にお取次ぎしております。相談だけなら無料で対応しておりますので、是非ご活用ください。(手続きが発生した場合には有料となります。)詳細は9に記載しております。

Q12:兄弟が多く揉めそうで心配です。

→ 司法書士では争いがある可能性がある場合には対応できませんので、弁護士にご相談ください。「揉めそうな」場合も同様です。

8. まとめ

東かがわ市は、空き家・農地・山林が多く、

相続登記義務化の影響を強く受ける地域です。

名義を放置すると、

「いつかやろう」では間に合わなくなるケースが増えています。

早めの相談が安心につながります。

9. 無料相談

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

宇多津町で相続登記を行う場合、

現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。

親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。

結論からお伝えします。

三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、

相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。

結論からお伝えします。

高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。