相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

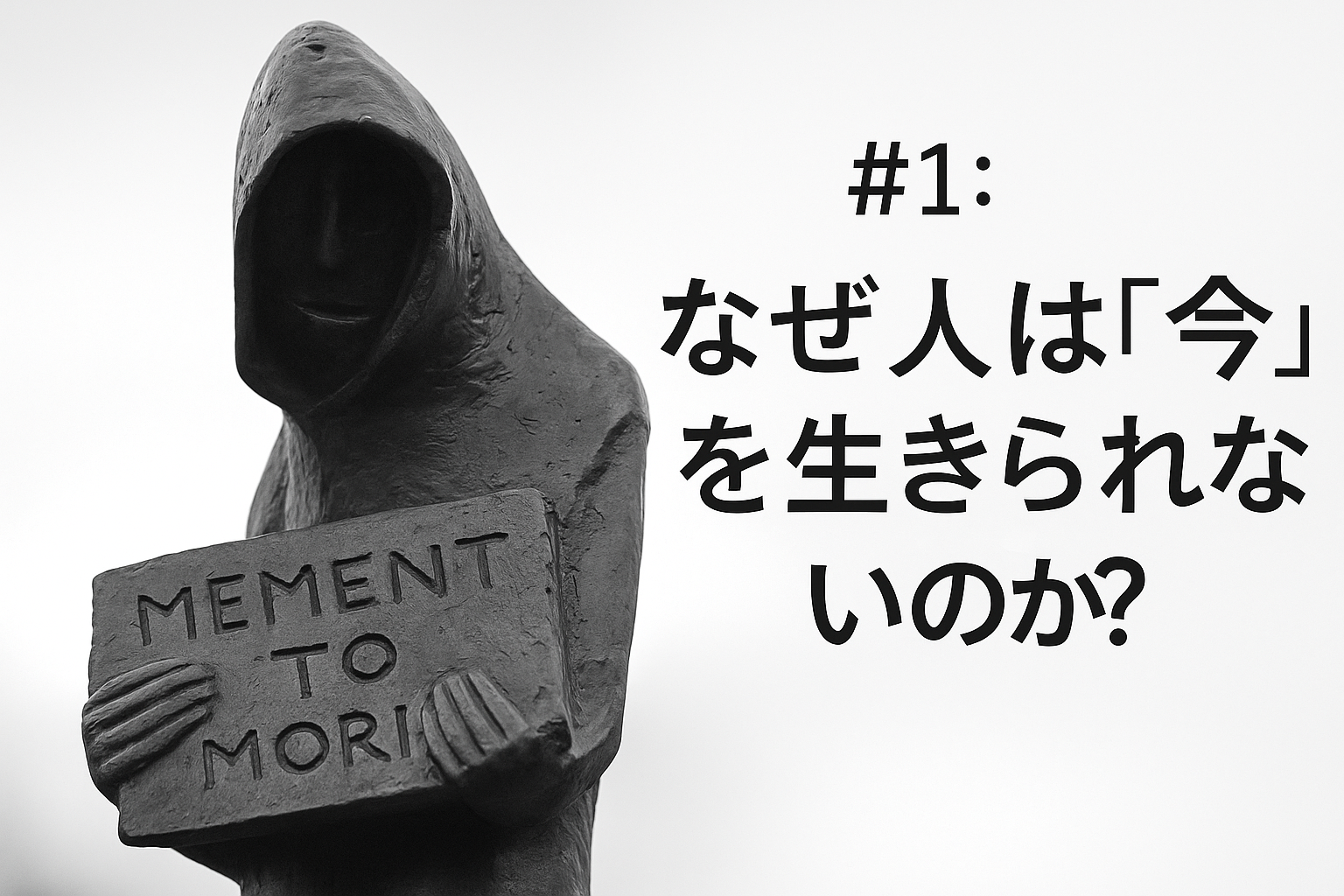

【第1回】memento mori ― 死を意識することは、なぜ生を輝かせるのか?

「memento mori(メメント・モリ)」という言葉を聞いたことはありますか?

これはラテン語で「自分がいつか死ぬことを忘れるな」という意味で、古代ローマ時代から人々に伝えられてきた人生の真理です。現代においても、死を意識することで「今この瞬間を大切に生きよう」と気づく人が増えています。

この記事では、memento moriの意味や背景、そしてなぜ"死を意識すること"が人生を前向きに変えるきっかけになるのかを、哲学や心理学の視点を交えながら解説します。

忙しい毎日を生きる中で、「自分の人生、このままでいいのだろうか」と立ち止まったことがある方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

【目次】

- memento moriとは何か?

- なぜ人は死を避けて生きるのか

- 死を意識すると、なぜ生が輝くのか

- 現代社会におけるmemento moriの実践例

- まとめと次回予告

1. memento moriとは何か?

「memento mori」(メメントモリ)とは、ラテン語で「死を忘れるな」「自分が必ず死ぬことを思い出せ」という意味です。

この言葉は、古代ローマの凱旋将軍に対して、奴隷が「お前もいつかは死ぬ」とささやいた逸話に由来します。勝利の絶頂にある人間に対して、「永遠の栄光など存在しない」「人は皆、死を迎えるのだ」と伝えることで、謙虚さと真の価値観を取り戻させようとしたのです。

また、中世ヨーロッパでも「髑髏(どくろ)」を装飾品として身につける文化がありました。これもまた「死を常にそばに感じながら生きる」ためのmemento moriの一形態です。

2. なぜ人は死を避けて生きるのか

現代社会では、死について語ることがタブー視される傾向にあります。

病院や施設が死を「見えない場所」に追いやり、メディアやSNSは「若さ」や「成功」ばかりを称賛します。私たちは、日々の忙しさや情報の洪水の中で、自分の有限性を感じる暇もなく過ごしているのが現実です。

死を考えることは、恐怖や不安、無力感に繋がるため、多くの人は無意識にそれを避けようとします。

しかし、それによって私たちは「本当に大切なもの」を見失ってしまう危険もあるのです。

3. 死を意識すると、なぜ生が輝くのか

逆説的ですが、「死」を意識することで「生」がくっきりと浮かび上がります。

「限りある時間しかない」とわかることで、私たちは初めて「自分にとって大切なことは何か」を真剣に考え始めるからです。

たとえば、人生が永遠に続くとしたら、今日を大切に過ごす意味は薄れてしまいます。

しかし、「今日が人生最後の日だったら?」と問いかけることで、今目の前にある出来事が急に意味を帯び始めるのです。

心理学者アーヴィン・ヤーロムは「死の意識が、人生の意味を生み出す」と述べています。

また、スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で語った有名なスピーチの中でも、「死を思うことが、人生の選択において最も重要な道しるべになる」と語っています。

4. 現代社会におけるmemento moriの実践例

では、現代人がmemento moriをどのように生活に取り入れることができるのでしょうか?

以下のような小さな実践が考えられます:

- 1日1回、自分に「もし今日が人生最後の日だったら何をするか?」と問いかけてみる

- スマホの待ち受けや手帳に"memento mori"と書いておく

- 身近な人との関係を、いつも「これが最後の会話になるかもしれない」と意識して大切にする

- 定期的に自分の「死生観」について振り返る時間をつくる

これらは決して暗く沈むための習慣ではなく、「今を大切にするための装置」として作用します。

5. まとめと次回予告

死を考えることは、怖いことのように思えるかもしれません。

けれど、「いつか終わる」という事実があるからこそ、今日という一日はかけがえのないものになります。

memento moriは、人生の儚さと尊さを同時に思い出させてくれる、深い言葉です。

📘次回予告:

「死を意識しても行動できない人たちの7つの思考パターン」

次回は、memento moriの考え方に共感しても、なかなか行動に移せない理由について掘り下げていきます。行動を阻む無意識のブレーキとは?そして、どうすれば一歩を踏み出せるのか? お楽しみに。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。