相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

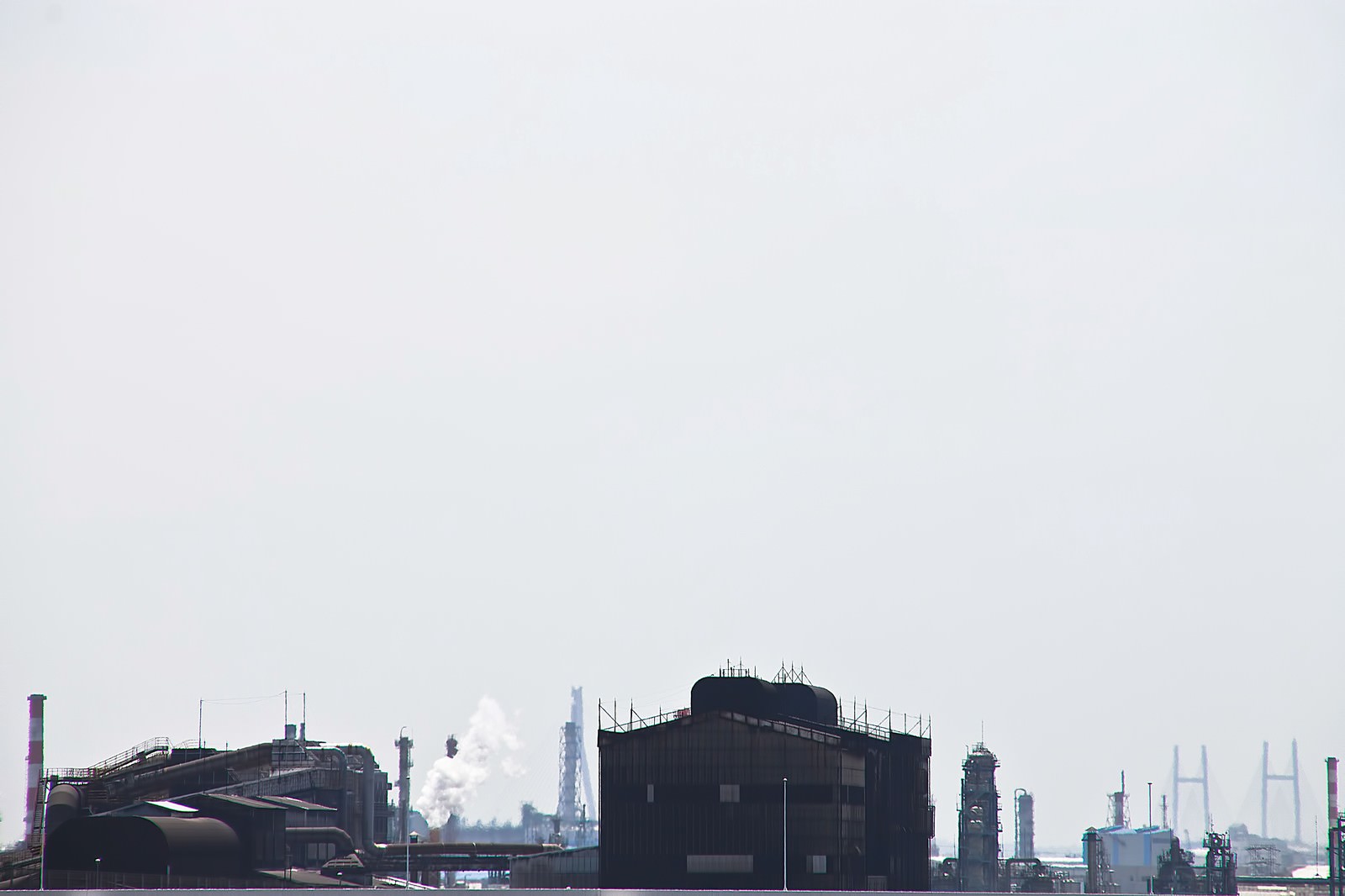

【第4回】工場は会社、土地は親の名義?事業承継と不動産の落とし穴

事業承継を考える際、よく見落とされるのが「不動産の名義」です。特に地方の中小企業では、工場や店舗の建物は法人名義でも、その敷地(土地)は創業者個人の名義のままというケースが多く見られます。

このような状態で経営者が亡くなると、土地は相続財産として相続人全員の共有名義となり、事業と相続が絡み合う深刻なトラブルに発展することがあります。

本記事では、実際にあった事例をもとに、名義の整理がされていないことで起こるリスクと、事前にできる対策について解説します。

【目次】

- 見落とされがちな「底地の名義」問題

- 工場の土地が相続財産になると起きること

- 共有登記のリスクと、その後の展開

- 不動産共有状態を解消する方法

- 事業承継の観点から見た不動産名義の整理

- 生前対策としての名義変更・贈与・信託

- まとめ:事業の持続性と家族の関係を守るために

- 【無料相談実施中】名義と承継、今すぐ見直しを

1. 見落とされがちな「底地の名義」問題

中小企業の工場や事務所は、法人が建物を所有しつつ、土地は創業者個人が所有しているという形態が多く存在します。このような状況で創業者が亡くなると、建物と土地の所有者が別になるため、会社が存続していても、事業用資産が安定して使えない状況が生まれます。

2. 工場の土地が相続財産になると起きること

実際に筆者が関わった事例では、父親が経営する製造業の会社が工場を法人名義で所有していました。しかし、工場の敷地は父親個人の名義のままで、父の死後、その土地は兄弟4人の共有財産となりました。

このとき、長男が事業を継ぎたかったのに対し、他の兄弟は「土地の持分を売却したい」と主張。意見が対立し、事業が続けられなくなる寸前まで揉めたのです。

3. 共有登記のリスクと、その後の展開

当初は全員で土地の共有登記をしましたが、やがて「この状態では会社は工場を自由に扱えない」という判断に至り、事業継続を断念。結果的に、共有物分割請求訴訟を起こして工場を解体し、土地を売却することになりました。

このように、「不動産の名義整理ができていない」というたった1点が、事業継続を不可能にし、相続人同士の関係を破壊する結果を招くのです。

4. 不動産共有状態を解消する方法

不動産を複数人で共有していると、以下のような問題が発生します:

- 一人でも売却に反対すれば、処分できない

- 賃貸や担保設定に全員の同意が必要

- 相続が繰り返されると、持分が細分化され収拾がつかなくなる

これを解消するには、以下のような手段があります:

- 共有者間の合意により、単独名義に変更する

- 共有持分の買い取り

- 遺産分割協議や調停

- 共有物分割請求訴訟(最終手段)

5. 事業承継の観点から見た不動産名義の整理

事業承継においては、経営権(株式)だけでなく、事業用資産の名義もセットで検討しなければなりません。

土地や建物の名義がバラバラだと、事業の継続性が危ぶまれるばかりか、銀行融資やリース契約などにも支障が出ます。

法人が継続して安定して稼働できるようにするには、少なくとも建物と土地の所有関係が一致していることが望ましく、それを実現するための準備が欠かせません。

6. 生前対策としての名義変更・贈与・信託

名義整理の手段としては、以下のような方法があります:

- 土地を法人に売却(時価・税務上の留意が必要)

- 生前贈与(暦年贈与・相続時精算課税制度の活用)

- 家族信託の利用:特定の目的(たとえば「長男による事業利用」)のもとに財産管理を託す方法。柔軟性が高く、争いを避けるのに有効です。

これらは一つひとつが法務・税務の専門知識を要するため、早期に司法書士・税理士などの専門家と連携して取り組むべき分野です。

7. まとめ:事業の持続性と家族の関係を守るために

相続と事業承継が交差する場面では、感情的な問題と経済的な利害が複雑に絡み合います。

不動産の名義ひとつで事業の行方が変わることもあるため、名義の整理と承継の設計は避けて通れません。

事業用不動産をめぐるトラブルは、発生してからでは遅く、「争族」になる前の準備が最も重要です。

将来に不安がある方は、今こそ行動を起こしましょう。

【無料相談受付中】

\工場や店舗の土地、名義は大丈夫ですか?/

名義が整理されていないまま経営者が亡くなると、事業は止まり、相続人同士の関係も壊れることがあります。

当事務所では、事業承継に関わる不動産名義・相続・贈与などをワンストップでご相談いただけます。

アイリスでは、相続全般にわたるご相談を受け付けております。

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※ノウハウを教えてほしいという相談にはお答えできません。

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士 橋本大輔

▶ 電話:087-873-2653

▶ メール:irisjs2021@gmail.com

▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]

最新のブログ記事

家族信託を使えば万事解決?司法書士が解説する「万能神話」の落とし穴【2026年版】

「家族信託を使えば、相続も認知症も全部解決する」

最近、こうした説明を耳にする機会が増えました。

成年後見を使えば自由にできる?司法書士が警鐘する「大きな誤解」と本当の役割【2026年版】

「認知症になったら成年後見を使えば大丈夫」

「後見人がいれば、財産は自由に動かせる」

【第1回】年明けからの再スタート ― “直前期に回す道具”を作る意味

司法書士試験の合否を分けるのは「年明けから4月の過ごし方」と言われます。

この時期は新しい知識を増やすよりも、「直前期に回す道具」=自分専用の復習ツールを整えることが最重要です。

本記事では、合格者が実践した"自作の学習道具づくり"の意義と、年明けからの学習設計を具体的に紹介します。