【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

複数の会社経営をしていたAさんが亡くなり、配偶者と子供2人いました。さて、どのように相続すればいいのか、という問題になってきます。一般の方であれば、遺産分配を遺産分割協議を経て決めていただく必要があるのですが、経営者が保有する「株式の評価」によっては、様々な問題が発生してきます。また、不動産が経営者の個人名義であった場合にも、事業継続そのものに問題が発生するケースもあります。

目次

1.会社経営者Aさんの相続発生

2.会社継続に留意しなければならない理由(株式の分散防止)

3.建物は法人所有だが土地が経営者個人名義の場合の問題点

4.まとめ

1.会社経営者Aさんの相続発生

まずは、遺言書の有無の確認が必要です。遺言書があれば、その内容に従って遺産を分割することになります。しかし、遺言書がなかった場合、遺産の範囲を見ていかなければなりません。

遺言書の有無にかかわらず、遺産の範囲とその額の確定作業は、専門家に任せた方がいい場面です。総合的に課税される相続税を想定しながら、遺産をどのように配分すればいいのかを相続専門の税理士先生に確認し、Aさん名義の預金、有価証券、保険、保有株式、不動産、動産の額を確定していきます。特に時間を要するのが、経営者Aさんの保有する自社の株式の1株当たりの純資産の評価のために、3期分の決算書などが必要となってきます。

そして、遺言書の内容又は遺産分割協議の内容に従って、遺産を分配することになるのですが、不動産の名義の変更や法人の代表者の変更は、司法書士が対応することになります。

2.会社継続に留意しなければならない理由(株式の分散防止)

法人の役員変更の内容については相続人の方に決めていただく必要があります。法人の事業を引き継ぐ意思の確認やその素養なんかも踏まえて決めていただく必要があります。

事業を引き継ぐ意思があっても素養がなければ、事業を承継しても経営ができない可能性があるからです。ここはじっくり話し合って決めていただくようにしています。

そして一番の問題は、経営者が保有していた株式を誰に引き継がせるかという点。特に株式会社では、「所有」と「経営」が分離しています。「経営」の面は、先ほど話した事業を引き継ぐ相続人の意思と素養なのですが、株式は株式会社の「所有」を意味しています。

例えば、定款の目的の内容を変えて、新規事業を始めたいと思った場合、「株主総会の特別決議」が必要となりますが、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が要件となります。経営者が保有していた株式を分散させてしまいますと、意見の対立が起こった場合、この要件を充たすことができず、定款変更すらできない状態に陥るリスクがあります。

3.建物は法人所有だが土地が経営者個人名義の場合の問題点

以前、県外の方で、酒造会社の経営者が亡くなり、工場は法人名義でしたが、土地が経営者の個人名義でした。会社を弟が引き継ぐことになったことに対して相続人間(子供である兄弟)で争いになり、結局、法定相続分(各2分の1)で土地名義を変更することになりました。その後、兄の方から「共有物分割請求」をされてしまい、土地の価額の半分を支弁できなかった弟は、工場を撤去して土地を現物分割することになってしまいました。つまり、事業継続できなかったということになります。

※知り合いの税理士の先生に確認すると、実は、土地を個人名義、建物を法人名義にして、土地を法人に貸し出す形にすることにより、税金対策として良く用いられる手法であることを聞きました。

4.まとめ

経営者の相続に関してお話をしてきました。ポイントは「自社の保有株式の分散防止」と会社の工場などに関連する不動産で、「個人名義の不動産を生前に法人名義に変えておく」などの対処法を考える必要があるかと思います。

アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。

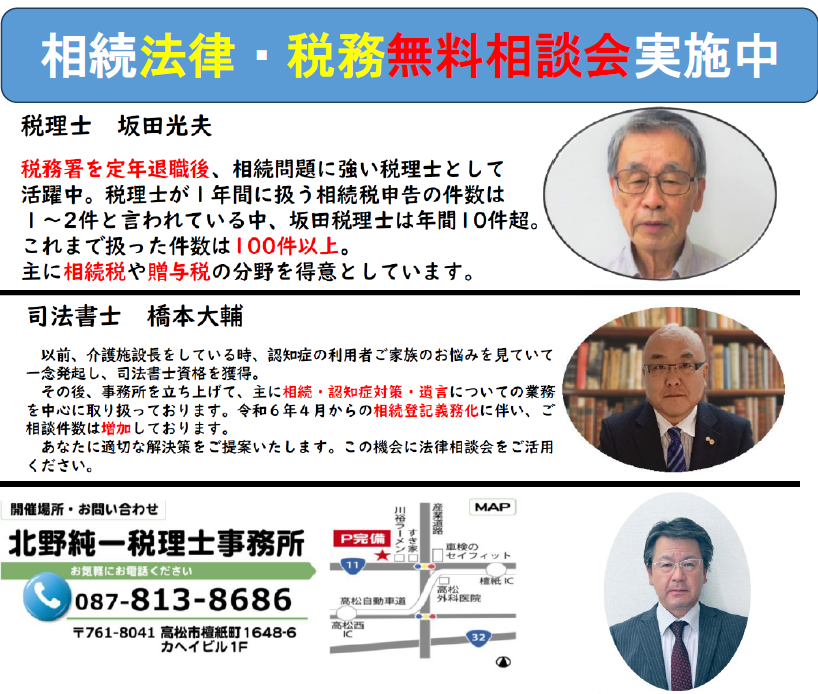

また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。