【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

年内学習はどうでしょうか。進んでいる方、遅れて焦っている方などいらっしゃると思います。ここで、一つ提案したいことがあります。それは、「プラスアルファとケイゾク」を忘れずに、毎日の学習で意識することです。どのような効果があるのか、実際に私が体験した話を書いていきたいと思います。

目次

1.年内学習の目標(プラスアルファ学習)

2.客観的なデータを基に学習を

3.「ケイゾク」で得られるもの

4.まとめ

1.年内学習の目標(プラスアルファ学習)

年内学習で目標を立てていますでしょうか。目標が高すぎると、いくら学習しても目標に到達しない焦りが出てきますし、目標が低すぎると、自分はできていると錯覚してしまうかもしれません。目標の立て方は、今まで学習していた内容にプラスアルファ「何か」を追加していってみるといいと思います。その「何か」は、今まで学習した中で疑問に思っていることや、まだ克服できていない範囲に特化してください。

例えば「先取特権」。全部、白紙の紙に書き出せるでしょうか?

このようにトピックを盛り込むことで、学習にハリが出てくると思います。

ポイントは、長期の課題にしないことです。1週間ごとに終わらせて、その時まとめたデータから「穴埋め問題」化した資料を作成してください。これを定期的に回すことにより、知識を定着させることができます。そして、直前期に見直す資料にもなります。ですので、できるだけたくさんのトピックを見つけ出して学習しましょう。

2.客観的なデータを基に学習を

私も経験があるのですが、自分ではできたと思っていても、実際問題を解いてみると、覚えた知識と問題の間にギャップを感じて、うまく得点に至らない場合があると思います。この原因は、「できているつもり」です。知識と問題を解くときの感覚のリンクがうまく形成できていないために起こる現象だと考えております。

克服の方法は、学習した内容を穴埋め問題に落とし込んだ段階で、その範囲の過去問や過去に予備校で受けた模試の問題を解いて確認することです。

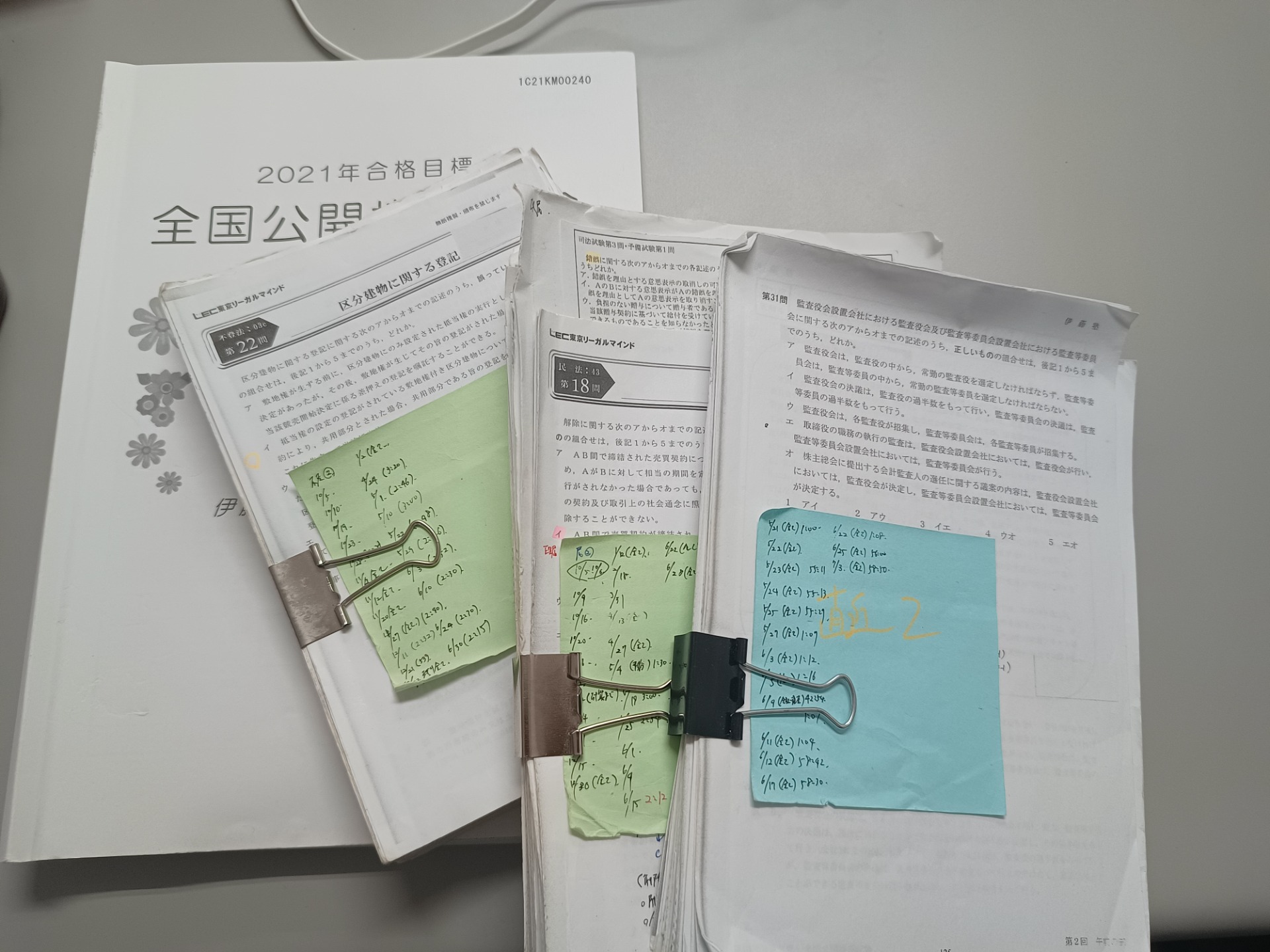

その時きづくと思います、リンクされているものとリンクされていないものがあることを。リンクされていない問題については、私は模試や過去問題を縮小をかけてコピー(解説も含めて)を作成して、科目、範囲関係なく集めていきました。そうすることで、自分の弱い範囲が浮き彫りになってくると思います。

(縮小した問題の画像)模試の解説がB5判なので、A5判ぐらいまで縮小しています。

当初、予備校の学習室、図書館で学習していたので、持ち運びしやすいようにしていたからです。

3.「ケイゾク」で得られるもの

問題を収集しても、ただ収集しただけでは知識にはなりません。それをひたすら、時間を作って日常学習で見直す時間を作っていかなければなりません。そして、日常学習でわからない範囲をさらに収集していくことが大事です。集めた資料は後日、確認作業を実施する。これが「ケイゾク」です。慣れるまでは、非常にストレスのたまる作業になるかもしれませんが、年明けの各予備校が実施する模試で、その成果を見てみてください。きっと今までと違う状態になっていると思います。手を抜けば、手を抜いた結果しか得られませんが、きっちりやり込めば、結果は付いてくるものと思います。

4.まとめ

受験回数が3回以上の方は、同じ学習内容を繰り返していないでしょうか?これにはまってしまうと、受験回数が伸びてしまいます。今までの学習でいいものは残し、さらに弱い範囲をきっちり補充していく「プラスアルファ学習」を心掛けてください。

そして、この学習を日常化するために「ケイゾク」を意識してください。

私が以前のブログで、司法書士試験に合格するために3000時間必要という、時間を否定した理由です。結局、ここまでまとめるやり方を短期間で実践できた方は、一発合格できますし、時間はかかっても最終的に行き着いた方は合格できます。

ここで、作成をした資料は直前期には回す道具として大活躍します。緻密にまとめ上げることが大事ですよ。現状では、資料がバラバラになっていてもかまいません。年明けのタイミングで、整理して、直前期に科目ごとに学習時間を決めて見直しに入る時にまとまっていれば大丈夫です。

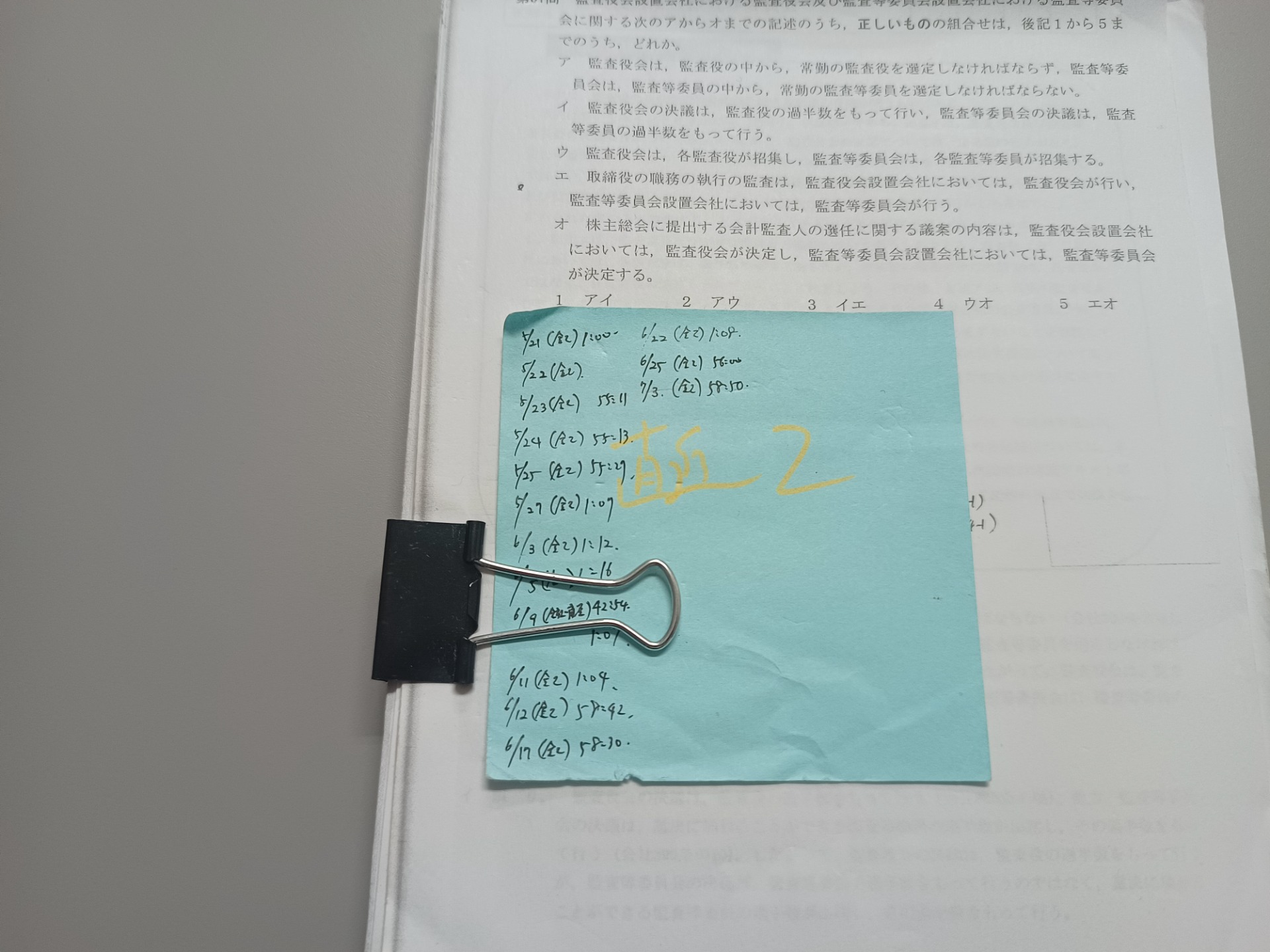

※「直近2」と書いていますが、これは直前期に、新たに見つけ出したわからない範囲をまとめたものです。当然、科目・範囲共にバラバラになっていますが、こちらも通常学習にプラスアルファで学習していました。だいたい1時間で見直せるくらいの量ごとにまとめました。日付も約1週間ごとに見直して(その間にも増えている)、最後の日付が7月3日、つまり試験日の直前まで見直していたことがわかると思います。

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。