相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

第5回:登記義務化で変わる負動産の行方 ─ 実務からのアドバイス

2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。

この改正により、"放置されたままの土地"は、過料の対象となる可能性が出てきました。

登記をしないままにしておくと、負動産が次の世代にまで連鎖することに──。

本記事では、登記義務化で何が変わったのか、そしてこれからの相続対策で何をすべきかを、司法書士の立場から詳しく解説します。

【目次】

- 登記義務化とは?2024年改正の概要

- 相続登記を怠るとどうなる?過料のリスク

- 登記しないまま放置された"負動産"の現実

- 義務化で増える実務相談と現場の混乱

- 相続人申告登記という新制度

- 「誰の名義にするか」が相続対策の分かれ道

- 実務から見た登記手続きの流れと注意点

- 司法書士がすすめる"登記+整理"の新しい形

1. 登記義務化とは?2024年改正の概要

これまで、相続による土地・建物の名義変更(=相続登記)は「任意」でした。

しかし、2024年4月の法改正により、相続登記が義務化されました。

新制度では、

- 不動産の所有者が亡くなった場合、

- 相続人は「相続を知った日から3年以内」に登記申請をしなければならない、

というルールが設けられています。

この改正の背景には、全国的に増え続ける所有者不明土地問題があります。

相続を重ねるたびに登記がされず、誰が管理すべきか分からない土地が増加。

公共事業や民間開発の妨げとなっていたため、国が本格的に対策に乗り出した形です。

2. 相続登記を怠るとどうなる?過料のリスク

義務化に伴い、登記を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし「すぐに罰せられる」というものではなく、

正当な理由(相続人が不明、協議中など)がある場合は考慮されます。

しかし、長期間放置していると、次の問題が起こります。

- 相続人の一部が死亡し、さらに相続が重なる

- 誰が権利者か分からなくなり、登記できない

- 売却・管理・処分の手続きが進まない

こうして、**"名義不明の負動産"**が発生します。

義務化は、この負の連鎖を断ち切るための一歩なのです。

3. 登記しないまま放置された"負動産"の現実

実務では、すでに「登記未了」が原因で相続手続きが進まない案件が多数あります。

たとえば──

- 祖父の名義のまま数十年経過し、相続人が20人以上に増加

- 一部の相続人が行方不明で、遺産分割協議が成立しない

- 共有名義が複雑化し、売るにも管理するにも全員の同意が必要

このようなケースでは、土地の価値があっても動かせず、結果として「放棄」や「管理放置」に陥ります。

相続登記を怠ることが、次の世代に"負動産"を残す最大の原因なのです。

4. 義務化で増える実務相談と現場の混乱

登記義務化の施行後、司法書士事務所には次のような相談が増えています。

- 「父が亡くなって10年経つが、今から登記できるか」

- 「共有者が多くて話がまとまらない」

- 「登記費用を誰が負担すべきか」

多くの方が、「過料」よりも「実際に登記するための段取り」が分からずに困っています。

義務化によって登記の重要性は高まりましたが、制度の周知と実務の整備が追いついていないのが現状です。

ここで大切なのは、「登記だけを急ぐ」のではなく、

相続全体の整理を同時に進めるという視点です。

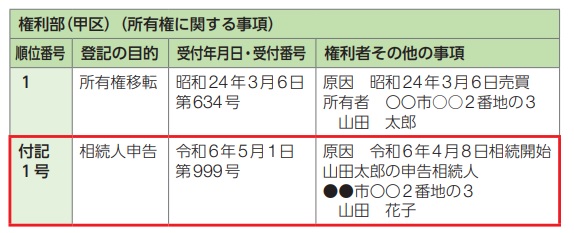

5. 相続人申告登記という新制度

2024年から新たに始まった「相続人申告登記」は、

登記の義務化に対応するための"救済的制度"です。

内容を簡単に言うと、

「まだ遺産分割が終わっていなくても、相続人であることを法務局に申告できる」制度です。

この申告を行えば、3年以内の登記義務をいったん果たした扱いになります。

遺産分割が長引くケースや、相続人が多い場合には非常に有効です。

ただし、あくまで「暫定的」な措置であり、

最終的には正式な相続登記を行う必要があります。

6. 「誰の名義にするか」が相続対策の分かれ道

登記義務化によって、相続人の間で新たな課題が浮上しています。

それは、「誰の名義にするのか」という問題です。

不動産を誰も使わない場合、全員で共有にしてしまうと、

将来の売却や処分時に全員の同意が必要となり、極めて面倒です。

一方で、特定の相続人に名義を集中させると、

「負担が偏る」「不公平だ」という不満も生じます。

司法書士の立場から言えば、"共有"は避けるべきです。

名義を一本化し、将来の処理ができる形に整えることが、登記義務化時代の基本方針といえます。

7. 実務から見た登記手続きの流れと注意点

相続登記の実務では、次のステップで進めます。

- 戸籍をすべて収集して相続人を確定

- 遺産分割協議書を作成

- 登記申請書の作成と法務局への提出

ここで注意すべきは、「古い登記簿」「未分筆の土地」「境界未確定地」など、

登記内容そのものが現況と一致していないケースです。

このような土地は、測量士や土地家屋調査士との連携が必要となり、

司法書士が中心となって手続きを統括するケースが増えています。

つまり、登記義務化の時代では、司法書士が**"相続と土地の総合窓口"**となる流れが進んでいるのです。

8. 司法書士がすすめる"登記+整理"の新しい形

登記義務化は、「単なる手続きの義務」ではなく、

家族が土地の未来をどう考えるかを見直すチャンスです。

登記だけを済ませて終わりにするのではなく、

- 不要な不動産は売却・譲渡・放棄を検討

- 名義を一本化し、共有を避ける

- 将来の相続に備えて生前贈与や遺言を準備

といった「登記+整理」の発想が重要になります。

司法書士は、登記だけでなく、

遺産分割協議書の作成、相続放棄の申述、財産管理人選任の申立など、

相続を"止めない"ための法的支援をトータルで行えます。

登記義務化によって、これまで"見て見ぬふり"をしてきた土地問題が表面化しています。

今こそ、登記を起点に"家族の負動産"を整理するタイミングです。

【無料相談会のご案内】

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。

お気軽にお問い合わせください。

最新のブログ記事

あなたの家計は止まる?― 親の認知症で口座が凍結されるかどうかが分かるリスク診断

「うちは大丈夫だと思う」

そう思っていたご家族ほど、実際に口座が止まったときに大混乱になります。

認知症による口座凍結は、お金があるかどうかではなく、"準備があるかどうか"で決まります。

ここでは、あなたのご家庭が危険な状態かどうかを、簡単な診断で確認してみてください。

任意後見と家族信託で、口座凍結はここまで防げる ― 認知症になる前にできる唯一の対策

成年後見は「最後の手段」です。

しかし、認知症になる前であれば、もっと自由で、もっと家族に優しい方法があります。

それが「任意後見」と「家族信託」です。

この2つを正しく使えば、口座凍結による生活崩壊も、相続トラブルも、ほとんど防ぐことができます。

問題は、多くの人がそれを知らないまま認知症を迎えてしまうことなのです。

成年後見を使った瞬間、お金の自由が消える ― 「助け」のはずの制度が家族を縛る

親の口座が凍結され、「もう成年後見しかない」と言われたとき、多くの家族はホッとします。

しかし現実には、成年後見を使った瞬間から、お金の自由は消えます。

支払いはできるようになるものの、資産は裁判所の管理下に入り、

家族は「使わせてもらう立場」に変わります。

この記事では、なぜ後見制度が「最後の手段」と言われるのか、その本当の理由を解説します。