相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

相続登記義務化のポイント

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」、すでにご存じの方も多いと思うのですが、法務局や司法書士会が、様々な場所で無料相談会を実施しています。アイリスでも、随時無料相談を受け付けております。義務化の影響として、相談件数は増加してきております。相談の内容として、相続登記義務化のポイントをお話したいと思います。

目次

1.相続登記義務化

2.相続登記義務化の罰則

3.相続登記義務化の対象範囲

4.まとめ

1.相続登記義務化

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。

また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)

というのが概要です。

改正前だと相続登記は義務ではありませんでした。このため、相続登記が放置され何世代にもわたり相続が発生した場合、相続人の人数が増え特定するために相当の時間を費やす、もしくは特定できないといった状態が発生しています。この状態になりますと、不動産を処分や管理しようと思っても、それができないといったことが発生してしまうことになります。

相続登記が実施できていない不動産について相続登記を推進するために今回の改正となりました。

「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記」となっています。

相続人に対する遺贈・相続させる旨の遺言がある場合でも同様に3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となります。

2.相続登記義務化の罰則

正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

3.相続登記義務化の対象範囲

相続相談で、すでに相続が発生しているものについてのご質問がよくありますのでご説明いたします。

結論から言いますと、「過去の発生した相続についても今回の改正は適用」になります。

「(附則案 経過措置)第五条六項 新不動産登記方第七六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。(以下省略)」

「(附則 経過措置)第五条六項 施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日②施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない」

つまり、相続登記義務化前に、すでに相続が発生し相続による名義変更の登記をしていない不動産についても、施行日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をする義務が発生することになります。

また、相続登記義務化の不動産の対象は、土地・建物です。

4.まとめ

相続登記の義務化については、罰則があり「最大10万円以下の過料」に科される可能性があります。対象範囲は、土地・建物ともに相続が発生した場合、相続登記が必要です。土地だけではないので、注意してください。また、過去に発生している相続についても対象となります。相続登記を放置している場合には、速やかに専門家に相談してください。

アイリスでは、随時、相続に関する無料相談会を実施しております。要予約となりますので、下記電話番号に連絡してください。

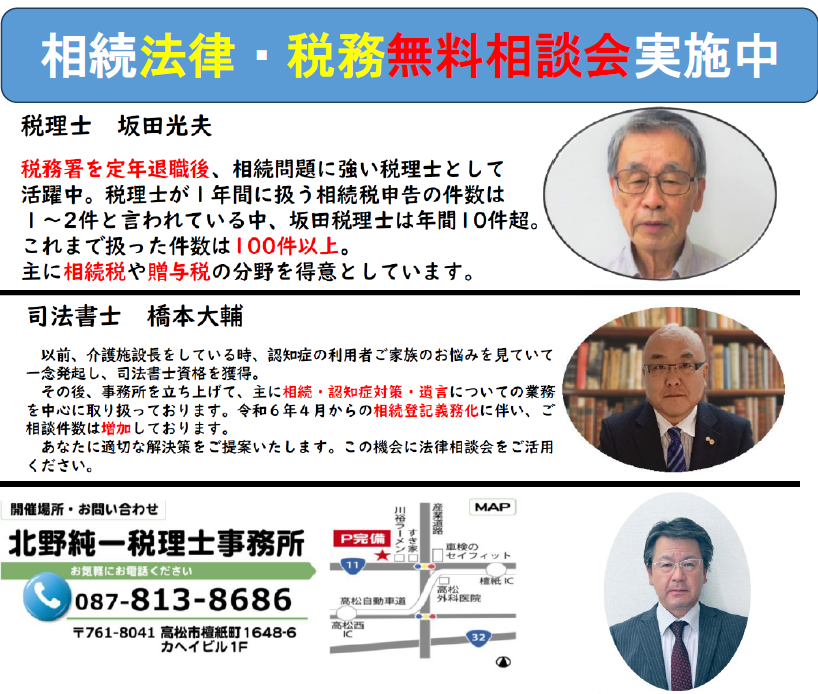

「相続法律・税務無料相談会」を月一度開催しております。こちらは、相続専門の司法書士・税理士が対応いたしますので、是非ご活用ください。

最新のブログ記事

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。