【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続登記を実施する際に、添付書類として法定相続人を特定するために戸籍謄本等から確認します。そして、当然、遺産の分配について、原則法定相続分となるわけですが、そこからさまざまな事情を踏まえて、相続人間で遺産分割協議をして遺産を分割します。一方で、相続放棄の申述は、家庭裁判所の手続きを要します。先日の相談で「相続分のないことの証明書」を作成し、署名押印したので、私は相続放棄をしたことになるのかとの相談を受けました。果たして相続放棄なのでしょうか?

目次

1.相続放棄とは

2.「相続分のないことの証明書」とは何を証明しているのか

3.被相続人の借金を負わないために

4.まとめ

1.相続放棄とは

民法では相続放棄について、以下のように規定されています。

「(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」

つまり、手続きとして家庭裁判所に申述しなければならず、その期間は熟慮期間と呼ばれ「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内にしなければなりません。3か月と言いますと、あっという間です。また、相続放棄は、被相続人が生きている間にはできません。相続発生後にできる手続きとなりますので、3か月経過直前に相談に来られる方もいますが、相続放棄ができなくなる可能性も出てきます。

そして、相続放棄の効果は、「相続人とならなかったものとみなす」、よって、被相続人が有する債権債務のすべてを受けられなくなります。

2.「相続分のないことの証明書」とは何を証明しているのか

ここで、過去に相続登記をされた方の中で、「相続分のないことの証明書(特別受益証明書・寄与分を取り決めた遺産分割協議書など)」を作成したという方がいらっしゃるかもしれません。これは、相続登記を申請する際に添付する登記原因証明情報の一つとして、証明された方は財産をもらわなかったという証明書になります。この手続きは「財産放棄」といいます。あくまでも、相続人間で財産の分配の方法を決めるために行う手続きです。

3.被相続人の借金を負わないために

さて、「相続放棄」と「財産放棄」について解説してきましたが、実際のところ被相続人(亡くなった方)の負債を負わなくていいのは、どちらなのでしょうか?皆さんはわかりますか?

初めから相続人ではなかったとみなしてくれる「相続放棄」と、相続人間のみで取り決める「財産放棄」。被相続人の債権者が影響を受けるのは「相続放棄」です。

「初めから相続人ではないとみなす=この相続で受ける債権債務を引き継がない」ということになるからです。

それでは遺産分割協議で財産をもらわなかった場合、相続負債を負わなくてもいいのでしょうか?

「(遺産の分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」

遺産分割協議を相続人間ですることは自由なのですが、但書で「第三者の権利を害することはできない。」とあります。つまり、相続債権者の権利は害せないわけです。結果、負債を相続人として受けることになります。

今までも、相談に来られる方の中に、「相続放棄」と「財産放棄」を混同されている方が多くいらっしゃいました。相続放棄は、必ず家庭裁判所の手続きが必要です。もし、家庭裁判所の手続きをしていなければ、それは相続放棄ではないかもしれません。

4.まとめ

「相続放棄」「財産放棄」について、手続きとその効力について解説してきました。「財産放棄」であるのに、相続放棄をしたと勘違いしてしまいますと、後に、被相続人の債権者から多額の請求を受けることになります。また、相続放棄は家庭裁判所の申述により行われます。ご自身ですることも可能です。一般的には書面のみの手続きとなりますが、申述する内容によっては、家庭裁判所に出頭を命じれられる可能性もあります。ですので、熟慮期間の残りの期間と相続放棄手続きについて、専門家に相談されることをお勧めいたします。

アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)

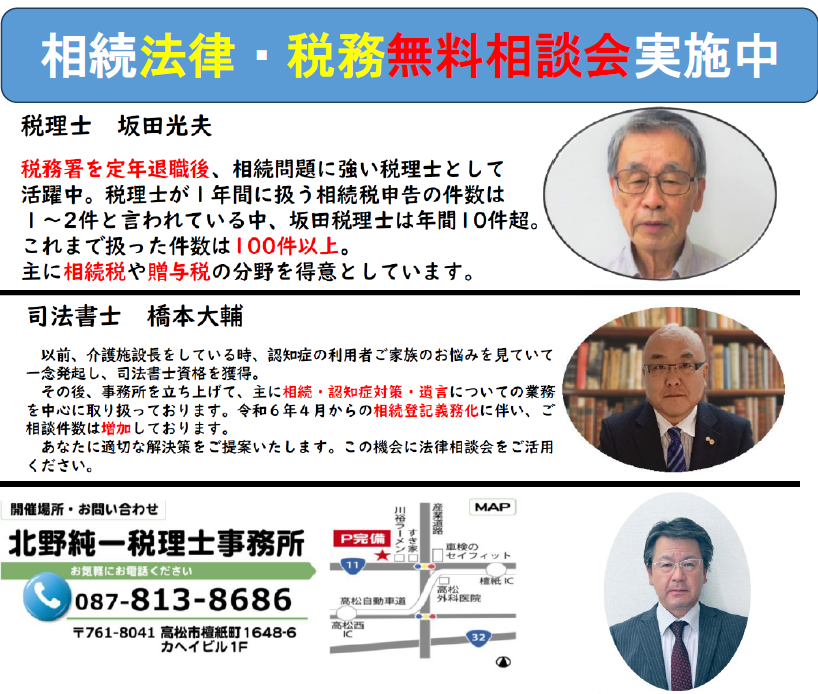

また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。