相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

(論点)遺言書を作る前に

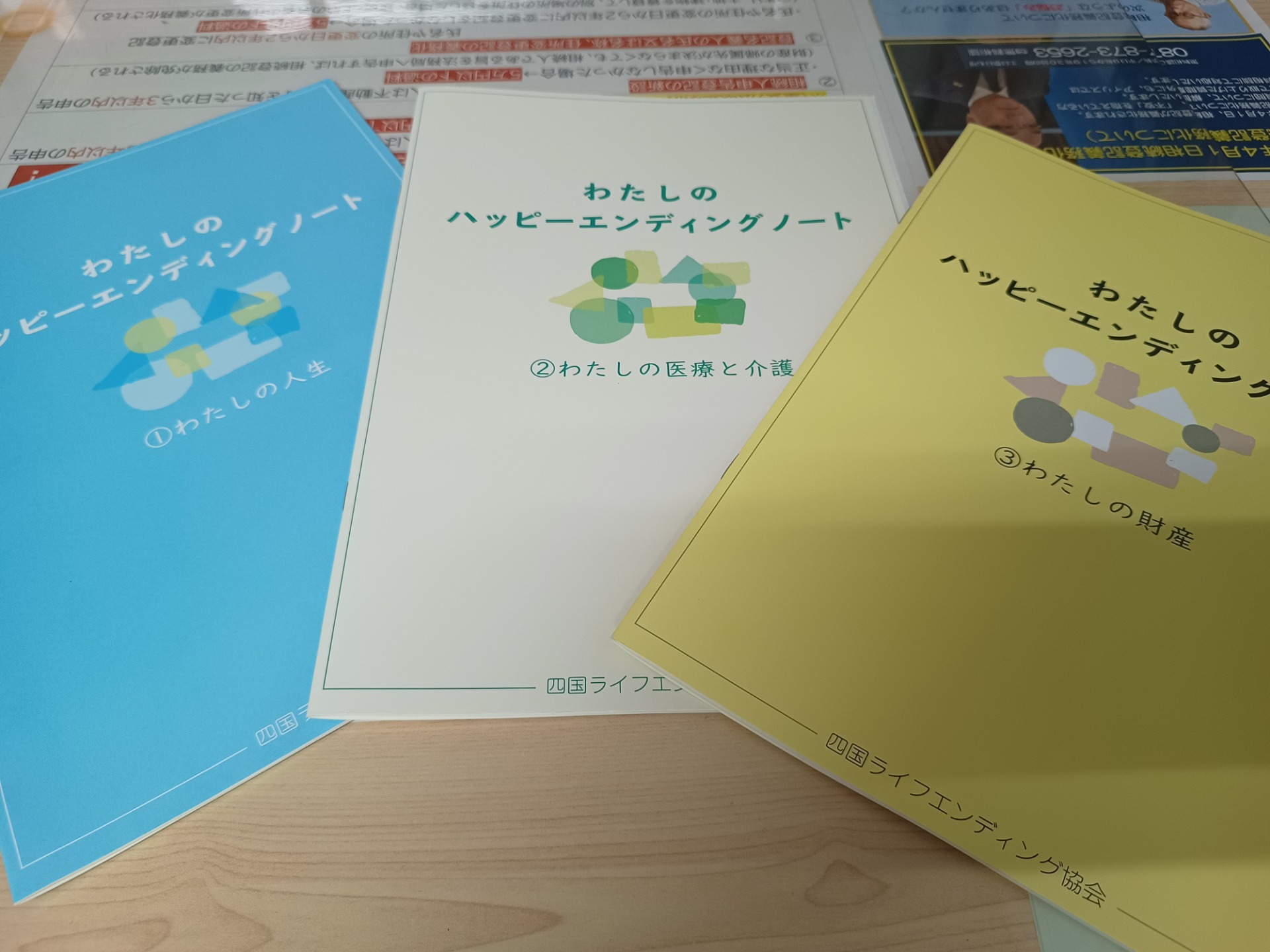

遺言書の作成を考える際、多くの人は「書かなければ」と急いでしまいがちです。しかし、いきなり遺言書を書こうとしてもうまくいかないことがよくあります。遺言書は、財産をどのように分けるかや、自分が亡くなった後のことを記す重要な書類です。しかし、これを作成する前に、自分の財産や意向についてしっかりと現状を分析し、整理する必要があります。そこで、まずはエンディングノートの作成をお勧めします。市販のエンディングノートで十分ですが、この作業は後々の遺言書作成に向けて大きな助けとなるでしょう。

目次

1. エンディングノートとは?

2. エンディングノート作成のメリット

3. 遺産の範囲の確認

4. 自分の意思を臨場感を持って考える

5. エンディングノートを基にした遺言書作成

6. 終わりに

1. エンディングノートとは?

エンディングノートは、自分の人生の終わりに向けての情報や希望をまとめるためのノートです。遺言書と異なり、法的効力はありませんが、自分の意思を明確に家族に伝えるツールとして有効です。エンディングノートに記載できる内容は多岐にわたります。遺産の分割についてだけでなく、葬儀の希望や、親しい人に伝えたいメッセージ、医療や介護に関する希望なども含めることができます。これにより、亡くなった後のトラブルを避け、家族が円滑に手続きを進められるようにすることが目的です。

2. エンディングノート作成のメリット

エンディングノートを作成することで、まずは自分の現状を客観的に見つめ直すことができます。特に遺産の範囲を確認する作業は、遺言書を作成する上で極めて重要です。自分の資産や負債がどれだけあるかを整理し、そのすべてを書き出すことで、どのように遺産分割を進めるかの具体的なイメージが湧いてきます。これをせずに遺言書を作成すると、後になって「こんな財産もあったのか」と混乱が生じたり、誤解が生じてしまうことがあります。

また、エンディングノートには葬儀に関する希望も記載できます。「葬儀はどのように行いたいか」「どこで行いたいか」「どんな形式にしたいか」など、亡くなった後に家族が迷わないように、自分の意向を事前にまとめておくことができます。これにより、家族は故人の意思に従って葬儀を行うことができ、精神的な負担も軽減されます。

3. 遺産の範囲の確認

エンディングノートを作成する際にまず取り組むべきは、遺産の範囲を確認することです。これには、自宅や不動産、現金、預金、株式、保険、退職金、貴金属や絵画などの動産も含まれます。場合によっては、負債も遺産に含まれるため、それも明記しておくことが大切です。

また、デジタル遺産についても忘れずに記載することが重要です。インターネットバンキングやSNSアカウント、サブスクリプションサービスなど、デジタル遺産は現代社会において見過ごされがちですが、これらも適切に整理しておくことで、家族が手続きをスムーズに進められます。

4. 自分の意思を臨場感を持って考える

遺産分割や葬儀の希望を含め、エンディングノートに書き込む際には、自分の意思をできるだけ具体的に、臨場感を持って考えることが大切です。たとえば、遺産を分ける際には、相続人同士の関係や、それぞれの生活状況も考慮に入れる必要があります。単純に金額だけで分けるのではなく、それぞれがどのように受け取ることが一番良いのかを想像し、具体的に考えることが必要です。

さらに、財産だけでなく、家族や友人へのメッセージを記すことも有効です。遺言書では表現できない感謝の気持ちや思い出をエンディングノートに書き残すことで、家族にとっては大きな支えとなります。このように、細かな部分にも配慮することが、後々のトラブルを防ぎ、円満な相続を実現する鍵となります。

5. エンディングノートを基にした遺言書作成

エンディングノートが完成し、自分の遺産の範囲や意思が明確になったら、次に遺言書の作成に移ります。遺言書には法的効力があり、財産の分割や特定の相続人への遺贈など、具体的な内容を法的に確定するための手続きです。ここで重要なのは、エンディングノートで整理した内容を元に、専門家の助言を受けながら、法的に有効な形で遺言書を作成することです。

遺言書は、遺産分割に関して自分の意思を確実に伝えるための手段ですが、それだけでなく、家族間の争いを未然に防ぐ効果もあります。特に相続が複雑な場合や、特定の相続人に対して特別な配慮が必要な場合には、遺言書をしっかりと作成することが不可欠です。

遺言書は自筆で書くこともできますが、自筆証書遺言は法的要件が厳しく、要件を満たさないと無効になるリスクもあります。公正証書遺言であれば、公証人が作成するため、要件を満たすことが確実であり、後々のトラブルを防ぐことができます。

6. 終わりに

遺言書を作成する前にエンディングノートを用いて自分の現状を整理することは、円滑な遺言書作成のための重要なステップです。エンディングノートに記載することで、まずは自分の財産や意思を明確にし、次に遺言書を作成することで、法的に有効な形で自分の意思を遺すことができます。

遺言書は、ただ財産を分けるためのものではなく、家族への最後のメッセージでもあります。家族が迷わないように、また、争いを避けるためにも、早めにエンディングノートを作成し、遺言書を準備することが大切です。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。