【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

会社の役員(取締役等)の所有する土地を自身が役員を務める法人に売却する場合、「利益相反取引となります。他にも、担保権(抵当権など)の設定などにおいても、この「利益相反取引」となり売る場合があります。それでは、利益相反取引の状態で売却は可能なのか?解説していきたいと思います。今回は、法人と個人の取引についてお話をします。

目次

1.不動産登記における利益相反取引

2.利益相反取引かどうか見極めるポイント

3.利益相反取引の場合の添付書類

4.まとめ

1.不動産登記における利益相反取引

不動産取引における利益相反取引ですが、一番わかりやすいのは、個人の不動産をその方が代表を務める会社に売却するケースです。売買契約自体は問題なくできるでしょうが、問題点は、どちらも立場が異なるだけで、「同一視」できる点です。ですので、不当に安い値段で売却したり、不当に高く売却することが可能になってしまいます。要は、契約内容は自由ですので、第三者に売却する場合と比べると、不当に高く売却する場合、法人から合法的に資金を個人に移転できてしまうわけです。法人の資金が外部に流出して損害を被るのは、「株主」です。ですので、原則、株主総会決議を要するわけです。

2.利益相反取引かどうか見極めるポイント

不動産登記関連での利益相反取引については、様々な事例があります。まずは、権利の種類から見ていきます。

①不動産の所有権の場合

所有権が移転する場合、それが買主・売主の立場であっても双方ともに考慮が必要です。なぜなら、「会社の資産を安く売る行為」(売主側)、「会社が高く買う行為」(買主側)で、利益相反の可能性が出てくるわけです。それでは、個人・法人間の取引では、どのように見ていけばいいのでしょうか?その個人が、取締役に含まれているかどうかで判断します。

それでは、法人・法人間取引では、どのようにみるのかと言いますと、自身が代表を務める法人に対し、相手方の法人にその代表者が取締役としている場合が該当します。

➁担保権(抵当権)の場合

担保権の場合、担保権を設定している不動産の所有権者が「法人」の場合注意が必要です。なぜなら、個人所有不動産に法人の担保権を設定するのは自由ですし、法人の債務を個人資産で担保してくれるので、株主に損害を及ぼすこともありません。

㋐抵当権を設定する場合

法人所有の不動産に、個人債務を担保するために抵当権を設定する場合、利益相反取引となります。

㋑抵当権の債務者を変更する場合

個人所有の土地に、個人債務者の抵当権が設定されている状態で、この債務者を法人に変更をする場合、利益相反行為となります。会社が個人の債務を肩代わりするわけですからね。株主総会決議は必要とはなりますが、登記の際、承諾証明情報として、株主総会議事録の添付は不要です。なぜなら、個人所有の不動産のため、最終的に抵当権が実行されると、不動産を失うのは個人ですから。

3.利益相反取引の場合の添付書類

不動産登記の申請書に添付する書類として、「株主総会議事録(取締役会設置会社においては、取締役会議事録)」が必要です。通常、商業登記の申請において、株主総会議事録を添付する場合、併せて「株主リスト」の添付を要求されますが、不動産登記の商大証明情報として「株主総会議事録」を添付する場合、この「株主リスト」の添付は要求されていません。(不動産登記令9条、規則36条4項)

先の、抵当権の債務者の変更について、故人の債務を肩代わりしているのに、なぜ株主総会議事録が要らないのかという点については、法務局ではあくまで「形から入る」、つまり、外形が利益相反に見えるかどうかで判断します。これは利益相反の登記に限らず、どのような事情でも外形上の判断になります。

しかし、登記に必要ないからと言って、決議を省略してはいけません。実質上は利益相反取引ですからね。

4.まとめ

先の、抵当権の債務者の変更について、故人の債務を肩代わりしているのに、なぜ株主総会議事録が要らないのかという点については、法務局ではあくまで「形から入る」、つまり、外形が利益相反に見えるかどうかで判断します。これは利益相反の登記に限らず、どのような事情でも外形上の判断になります。

しかし、登記に必要ないからと言って、決議を省略してはいけません。実質上は利益相反取引ですからね。

利益相反取引については、「相続人の遺産分割協議で未成年の代理人が自分も相続人である場合」なども含まれてきます。

このように、利益相反かどうかの判断は、専門家に相談して手続きを進めていくべきだと考えます。

アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)

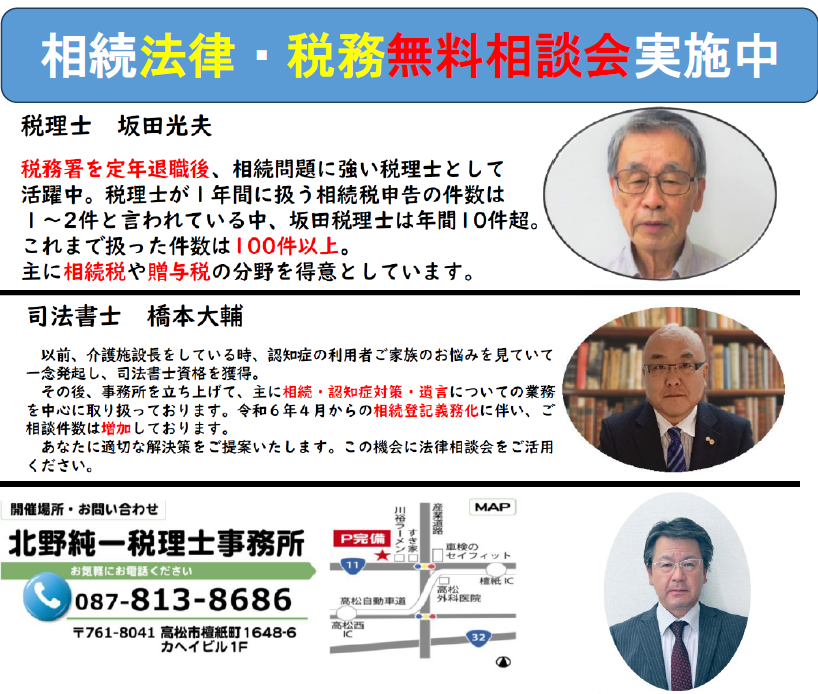

また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

遺言書で失敗しないためには公正証書遺言の活用が有効です。香川県・高松市・丸亀市で相続対策を進める方へ、作り方の流れとメリット・デメリットを司法書士が詳しく解説します。

相続対策と聞くと、まず思い浮かぶのは「贈与」や「遺言書の作成」かもしれませんが、実は"生命保険"も非常に有効な生前対策の一つです。

令和6年の税制改正により、暦年贈与の使い勝手が悪くなった今、生命保険を活用した資産移転のニーズが急速に高まっています。