【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

令和5年9月23日の不動産の日に公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)は、20歳から65歳の全国男女5151名を対象に「住まいに関する定点/意識調査」を実施し、結果を「2023年住宅居住白書」としてまとめていましたので、ご紹介をいたします。

目次

1.住居は所有派?賃貸派?

2.空き家問題に関する現状調査

3.2022年に実施されていた「相続登記義務化の認知度」

4.まとめ

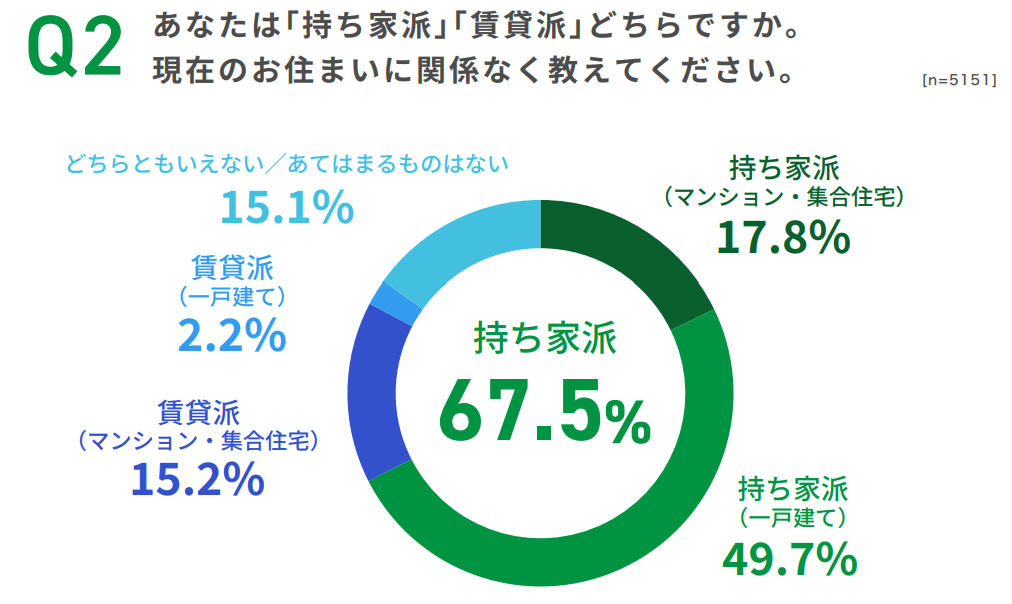

1.住居は所有派?賃貸派?

法律関連とは全く関係がない話です。「持ち家派」が67.5%となり、昨年度から10pt以上減少、定点調査を開始してから初の60%台に突入しました。

こちらは、個々の考え方にもよりますので、どちらがいい悪いということは言えません。本当に欲しい方は、持ち家を持つべきだと思いますし、ローンの負債を負いたくないや、自然災害のリスクを避けたいのであれば、賃貸の方がいい様にも見えます。答えなんて出ませんよね。

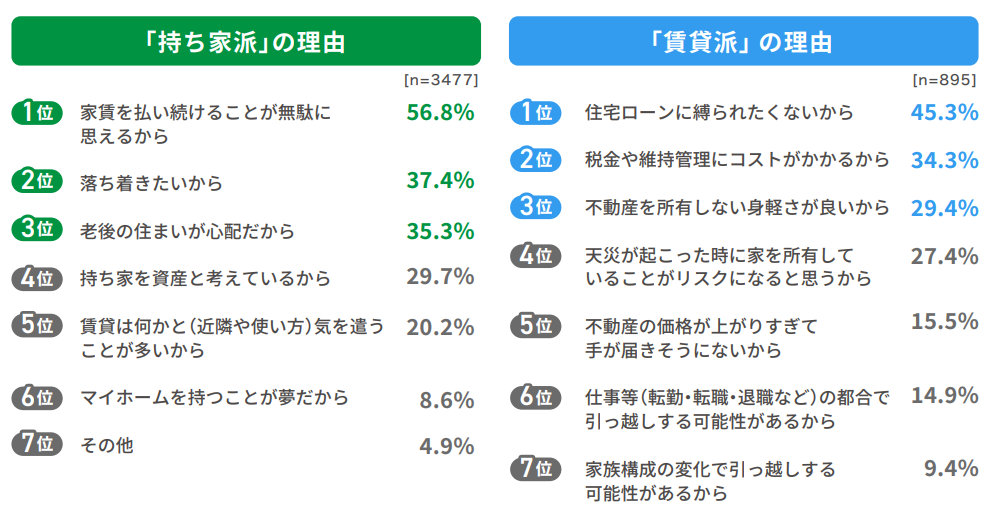

2.空き家問題に関する現状調査

「既に空き家を所有している、将来空き家になるになる可能性がある物件を所有しているとの回答が約4割となりました。

地域別に見てみると、「空き家」「空き家になる可能性のある物件」がある地域として、四国が最多となり、最小の北海道と21.0pt差になっています。

また、空き家になる可能性のある物件について「話し合いの必要を感じつつもまだ行っていない」との回答が34.9%で最多となり、緊急性を感じている人が多くないということがわかりました。」

四国のどの県までかはわかりませんが、空き家の増加が目立つようです。私も相続登記を受任して、相続登記完了後にそのまま住む方は、6割ぐらいです。空き家になってしまうケースもありますので、その場合は、活用するか売却するかで、取引をさせて頂いている業者にお繋ぎをするようにしております。

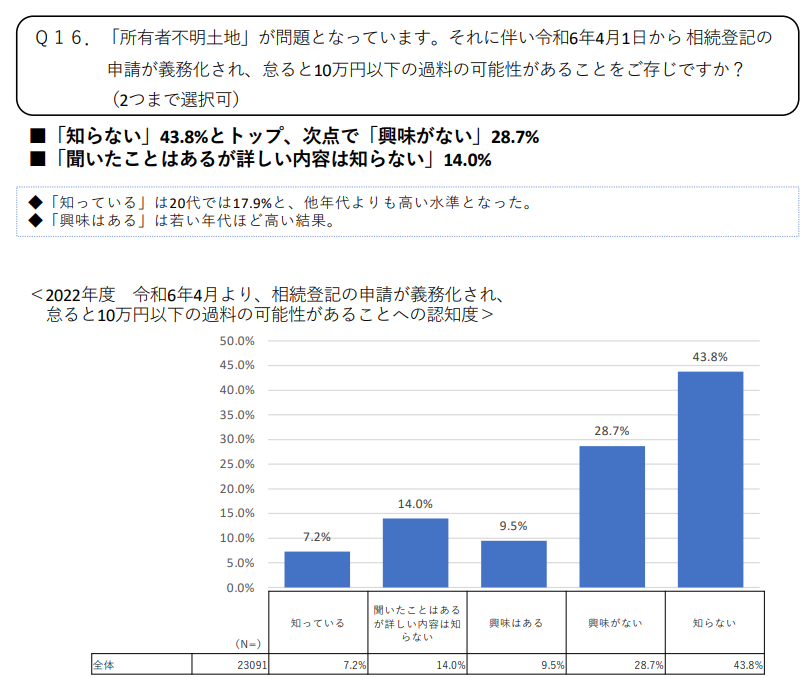

3.2022年に実施されていた「相続登記義務化の認知度」

1年前のアンケートにはなるのですが、相続登記義務化の認知度の結果が出ていましたのでご紹介いたします。

「相続登記義務化(令和6年4⽉開始)は「知らない」が43.8%」

以前、法務省と全国司法書士会連合会の実施したアンケートでは、4分の1から3分の1の方が知らない結果であったことを踏まえると、約半数の方が認知しているという部分で差が出ています。残念ながら、2023年に関しては、相続登記義務化に関するアンケート項目がありませんでしたので、比較はすることはできないのですが、私たち専門家含め、積極的に啓蒙活動に参加しているところです。

4.まとめ

今回の全宅連・全宅保証が実施いたしましたアンケート結果についてご紹介いたしました。

空き家問題について、「緊急性を感じていない方が多い」「四国の空き家が多い」部分について、ショックを受けると同時に、やっぱりそうかとなにか納得してしまいました。高松市内も空き家が増えてきていますからね。国・行政もいろいろ策は出していますが、まだまだ進んでいないのが現状です。そうしている間にも、人間は有限の生き物ですから、相続が発生し、空き家となる物件が発生してきます。

法律面では「相続登記義務化」「相続土地国庫帰属制度」「所有者不明・管理不全土地(建物)管理命令制度と共有関係解消の制度」の3本柱で取り組んでいます。相続登記義務化で所有者を特定することで、再開発や収用などを短期間で行うことができるようになりますし、相続土地国庫帰属制度により不要な土地を国に管理してもらえるようにもなり、初めての適用事例も出てきています。

しかし、一番大事なのは、各個人が意識しておくこと、できれば早期に対策しておくことだと考えます。しかし、各個人で対応するには、専門的な部分も多くあるため、まずは専門家に相談することをお勧めいたします。

アイリスでは、相続関連の法律相談を随時無料で受け付けております。また、月1で税理士先生と一緒に法律+税務の要予約で無料相談会を開催しております。ぜひ、ご利用ください。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

相続登記の義務化により、2024年4月1日から相続によって不動産を取得した人は、3年以内に登記をしなければならないというルールがスタートしました。

香川県で増加する相続トラブルを防ぐには、まず「遺言書の正しい基礎知識」を持つことが重要です。高松市・丸亀市で失敗しない生前対策のために、遺言の役割や種類をわかりやすく解説します。