【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

遺産分割前に共同相続人の一人が、遺産の一部を使ってし待った場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。長男が両親と同居しており、次男が帰省の際に目にしていた財産が、遺産分割の時に無くなっていた、なんて場合がこれにあたると思います。遺産分割協議の時にもめる原因ともなりますので、その取扱いについて解説したいと思います。

目次

1.遺産分割前に遺産に属する財産を処分された場合の遺産の範囲

2.事例から考える

3.まとめ

1.遺産分割前に遺産に属する財産を処分された場合の遺産の範囲

「民法906条の2

1.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2.前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。」

とあります。

つまり、すでに見当たらない財産について、遺産分割の対象に含めるか含めないかは、共同相続人全員の合意でできるということです。もちろん、所在不明の財産についても全員の同意があれば含めることができます。

一方、共同相続人のうちの一部の者が処分した場合には、その者の同意は不要になるということです。

2.事例から考える

両親と長男の家族があったとします。父親が亡くなったときの財産は

①土地家屋 500万円

➁現金 200万円

だったとします。

しかし、父親が亡くなった後に調べてみると、仏壇の中にしまってあった現金200万円がないことに母親が気付きました。母親は長男が使ったと疑っていますが、確たる証拠はありません。もちろん、母親が長男に尋ねましたが、長男は200万円の現金の持ち出しには、否定しています。民法906条の2の第2項では、共同相続人の一部がその財産を処分した場合について規定しています。このような場合にはどのようにすればいいのでしょうか?

もし、母親、長男共に現金200万円を遺産に含まれることに争いがなければ、現金200万円は遺産分割の対象とすることができます。長男が200万円の盗難を否定していても、遺産分割に含めることについて同意すれば問題ないということです。

もちろん、長男が持ち出したことを認めている場合には、長男の同意がなくても、遺産分割の対象とすることができます。

この規定の制度趣旨は、遺産を持っているものが遺産分割前に処分して自分の利益としても、それがまかり通らないようにすることです。公平な遺産分割をするための規定と言えます。

3.まとめ

なぜ、このような論点が重要になってくるのかと言いますと、遺産分割で法定相続分での分割をした場合、2の事例では、母親2分の1、長男2分の1となります。

不動産は物理的に分けることはできないので、代償分割(長男が取得する持ち分を現金で埋め合わせる分割方法)でした場合、長男に渡す現金は、

①現金200万円を含めた場合:代償金額は、150万円

➁現金200万円を含めなかった場合:代償金額は、250万円

となり、含めた場合と比較すると100万円多く、母親が長男に渡すことになります。現金が少ない場合には、もめる原因となります。

しかし、現状では「配偶者居住権」や「相続分の修正にかかる夫婦間における持ち戻しの意思表示推定」などが規定されており、より配偶者が被相続人と暮らした不動産を取得しやすいように改正がなされました。

※特別受益:相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のこと。

※特別受益の持ち戻し:被相続人から特定の相続人に対し生前贈与等が行われた場合には、特別受益があるわけですが、特別受益分を遺産の中に入れて具体的相続分を計算すること。

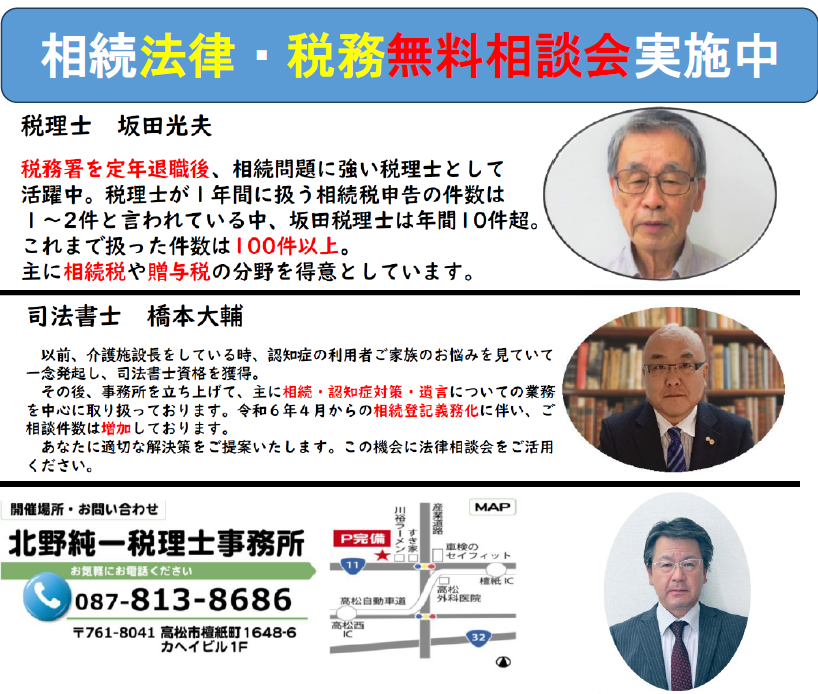

アイリスでは、ワンストップでの相続のお悩みを解決する場として「相続法律・税務無料相談会」をご紹介しております。法律のお悩みのみの場合につきましては、「アイリスDEいい相続」の無料相談会にて対応をいたします。ぜひ、この機会にご活用ください。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

「何かをしていないと不安になる」「暇を持て余すと自分がダメ人間に思える」──そんな感覚に心当たりはありませんか?

現代社会では、"意味のある行動" や "生産性" が重視され、「何か成果を出さなければ価値がない」と思い込んでしまいがちです。

しかし、本当の自分を取り戻すためには、あえて"意味のない時間"を持つことがとても大切です。

家族信託(民事信託)は、認知症による資産凍結や相続トラブルに備える新しい仕組みです。不動産や預貯金を「信頼できる家族」に託すことで、円滑な管理・承継が可能に。司法書士がしくみと活用法をわかりやすく解説します。