【第3回】“養子縁組”で相続税の基礎控除を拡大する~法的に正しい活用法とは?~

「相続税が高くて困る…」「できるだけ税負担を軽くして財産を次世代に引き継ぎたい」――

こうした声に対し、"養子縁組"という法的手段を活用する方法があります。

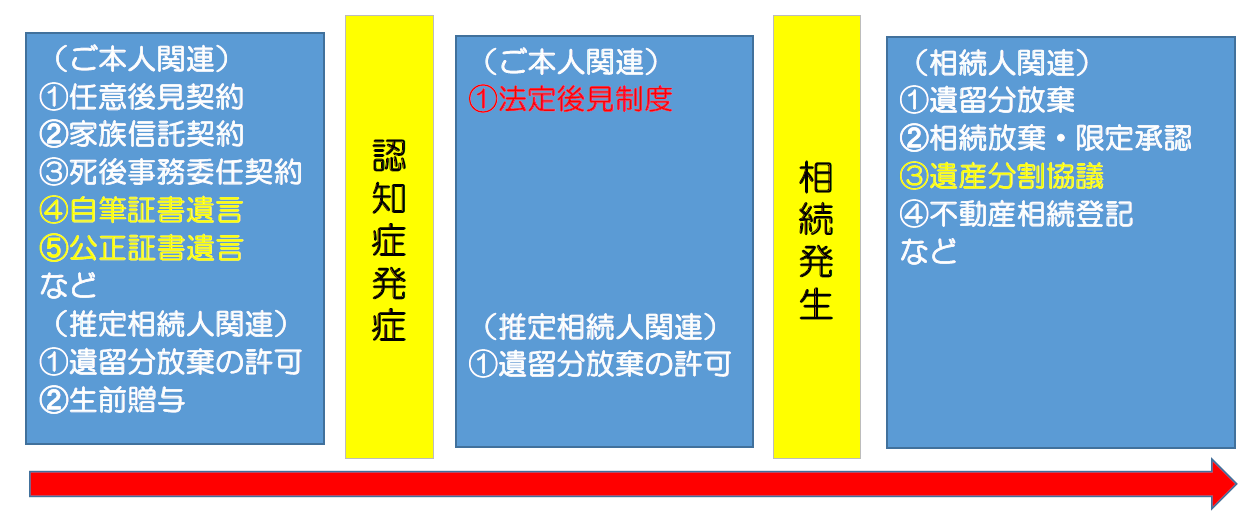

最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。

目次

1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)

2.遺言書を作成する意味

3.相続財産が相続人に帰属するタイミング

3-1.遺言書がある場合

3-2.遺言書がない場合

4.遺産分割協議でもめてしまうことも

5.まとめ

1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)

早めに遺言書を作成することのメリット

遺言書は、健康な状態で作成することが望ましいです。一度病気になってしまうと、判断力が低下したり、医療処置によって精神状態が変化する可能性があります。早めに遺言書を作成することで、自分の望む財産分配方法を明確にし、遺言執行者の指名や葬儀の方法なども記載することができます。

ご高齢の相談者様の中には、遺言書の手続きについて説明すると「そんなに大変なら、考えます。」と言って、相談を打ち切られる場合がよくありますが、健康で元気である間に、遺言書を作成することが重要になってきます。

また、遺産分割に関するトラブルは、遺言書がない場合、法律上の相続人の割合に従って分割されますが、これが家族や親族間での紛争を引き起こすことがあります。早めに遺言書を作成することで、争いを未然に防ぐことができます。

※ご本人の状態により、使える法律行為や制度が異なる点にもご注意ください。

2.遺言書を作成する意味

遺言書を作成することで、家族や親族間でのトラブルを防ぐこともできます。遺言書がない場合、相続財産は法定相続分に従って、それぞれの相続人の持ち分となりますが、不動産のように物理的に分けられないものも存在します。不動産を取得したがために、現金が手に入らず生活に困窮する相続人が発生したのでは、具合が悪いことになってしまいます。

また、相続関係が複雑で、専門家に調査を依頼しなければわからないケースも何度も見てきました。

そこで、遺言書を書いておくことで、相続財産の帰属先を相続発生時に決めることができます。

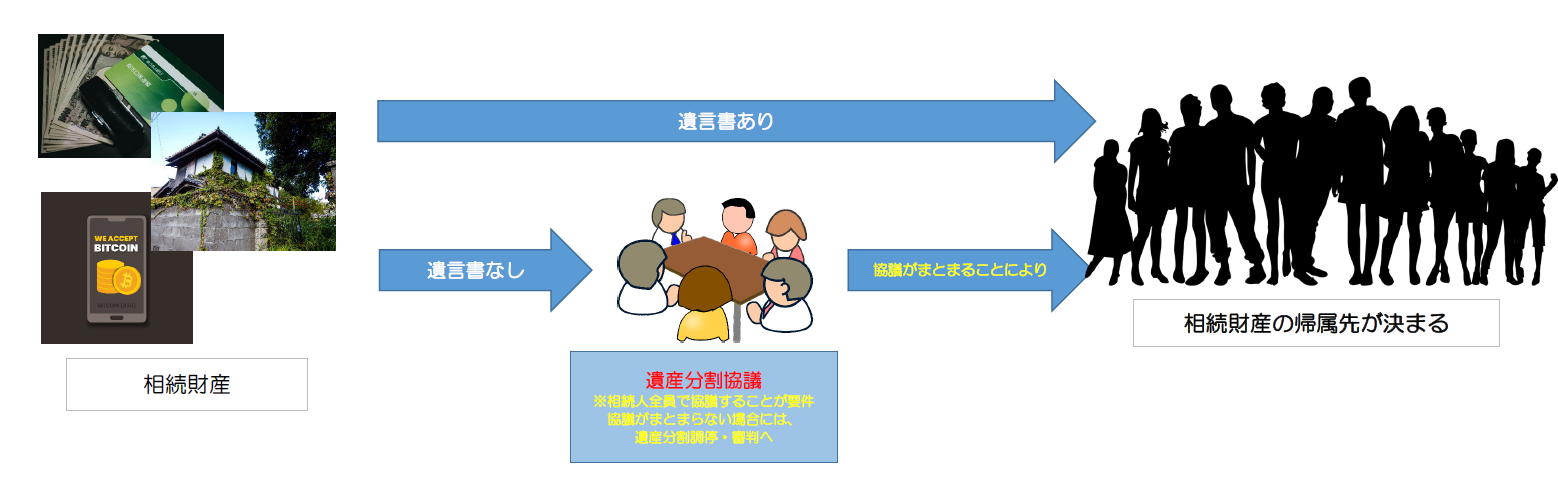

3.相続財産が相続人に帰属するタイミング

3-1.遺言書がある場合

遺言者(亡くなった方)の遺志に従って、財産の帰属先が決定します。

3-2.遺言書がない場合

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を取りまとめることで、相続財産の帰属先が決まります。つまり、遺産分割協議がまとまるまでは、法定相続分での状態になってしまうということです。

※遺留分の問題があるから遺言書は進めないという方もいらっしゃるようですが、相続発生時の相続財産の帰属先は一端は決まる点がメリットだと考えますので、アイリスでは遺言書の作成についてお勧めをしております。

4.遺産分割協議でもめてしまうことも

遺言書がなく亡くなられた被相続人の相続人全員で遺産分割協議をする場合、もめるケースがあります。一旦もめてしまうとなかなか遺産分割協議がまとまらなくなります。

こうなった場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。それでもまとまらない場合には、家庭裁判所による審判で遺産分割を決定することとなります。

ここまで行ってしまいますと、家族関係は完全に悪くなってしまいます。一度悪くなった家族関係は、もう元には戻らないでしょう。このようなことからも、遺言書作成の意義は、とても大きいと考えます。

5.まとめ

最後に、遺言書は遺言者の意志を尊重するものであるため、遺言者自身が最も納得できる内容を記載することが大切です。しかし、遺言書が法律に反する内容を含んでいる場合は、遺言書は無効となることがあります。遺言書を作成する際には、法律に基づいた内容であるかどうか専門家に相談し、確認するようにしましょう。

「相続税が高くて困る…」「できるだけ税負担を軽くして財産を次世代に引き継ぎたい」――

こうした声に対し、"養子縁組"という法的手段を活用する方法があります。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

生前贈与は相続税対策になる一方、制度を誤解すると損をする可能性も。暦年贈与や相続時精算課税制度の違い、贈与税の注意点、2024年の制度改正を司法書士が解説します。