【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

生命保険(契約者は亡くなった被相続人とする)は法律上では、相続財産を生命保険に切り替え、相続人の一人に受取人指定すれば、相続財産から外すことができます。一方、税務の面では、生命保険は「みなし相続財産」として取り扱われるため、控除枠(法定相続人×500万円)を除いた残りが相続財産となります。生命保険の活用は、比較的メジャーですので、注意点についてお話ししたいと思います。

目次

1.どんな生命保険が相続対策として活用できるのか

2.受取人は誰が一番いいのか

3.まとめ

1.どんな生命保険が相続対策として活用できるのか

被相続人が保険金を支払っている契約者であり、保障の対象となる被保険者である場合、保険金の受取人が「妻」や「子」である(相続人)ときには、亡くなった場合にみなし相続財産の非課税枠を利用することができます。

注意しないといけない点は、その生命保険の契約の内容です。若いころから入っている生命保険があると思われている方もいるかもしれませんが、多くの場合「定期付終身保険」の可能性があります。「定期付終身保険」とは、3000万円の保険金となっていても、100万円の終身保険(主契約)に2900万円の定期保険(特約)が組み合わされた保険で、一定の年齢を超えてから亡くなると主契約の100万円分しか受け取れない契約になっていて、非課税枠を十分に活用できない可能性があります。

保険会社に現状の保険の契約内容を必ず確認しておくようにしましょう。

これから契約をしようとしている方も、終身保険の金額と自身の推定相続人の数を把握して、税理士などの専門家と相談しながら進めるといいかもしれません。

2.受取人は誰が一番いいのか

前提として「契約者」と「被保険者」が被相続人(夫)である場合のケースで考えていきます。※被保険者が妻(配偶者)の場合などにつきましては、複雑化しますので、税理士に確認をするようにしてください。

①配偶者(妻)を受取人とした場合

配偶者は、必ず相続人にカウントされるため生命保険の非課税枠は当然使うことができます。しかし、相続税申告をする際に配偶者控除枠1億6千万円を使うことができるため有効活用できるかというと微妙かもしれません。

➁子供を受取人とした場合

一番効果が出るケースです。

③孫を受取人とした場合

子供が存命の場合、生命保険の非課税枠は利用できません。代襲相続や養子となっている場合では、非課税枠を利用できるケースもあります。

厄介なのが、子供が存命で孫を受取人とした場合、相続税額2割が加えられて計算されるという仕組みが適用される場合があります。この辺につきましては、税理士にご相談ください。

3.まとめ

生命保険を活用した相続対策を考える場合には、まずは、生命保険の契約内容について確認をすること。契約内容が主契約の終身保険の額ではなく、特約の額が多い場合には、相続税対策には効果が薄い場合があります。

次に、受取人を誰にするのかという点。保険に加入する際に、妻が受取人でないことで文句を言うケースもあるようですので、なぜ妻(配偶者)にしないのかについては、専門家の税理士などを交えて、しっかりと事前に話し合いをしておく必要があると思います。

アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)

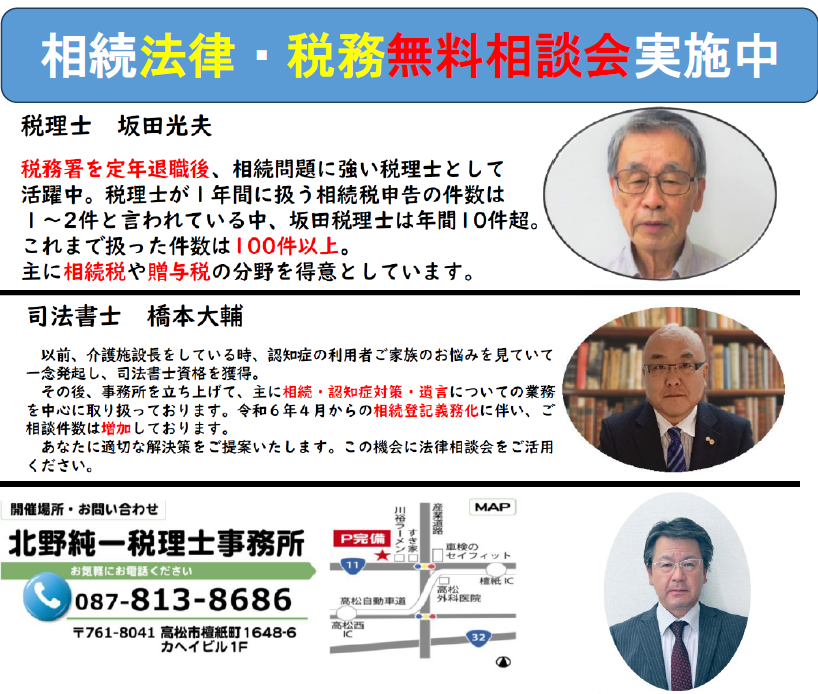

また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

「相続登記の義務化って結局いつまでにやればいいの?」「過料って本当に取られるの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

相続税の課税割合は全国平均9.4%。しかし地方では不動産割合が高く、現金が不足しがちです。香川県のような地域でこそ必要な、納税資金の準備と生前対策について司法書士が解説します。