相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

登記簿はどこに?(改正不適合物件の登記簿)

先日、受任した相続登記の不動産の物件確認をするために、評価証明書から登記簿をオンラインから取得していたところ、取得できないものがありました。法務局の窓口に確認したところ、それは「改正不適合物件」でオンライン化できていないため紙媒体での取得となりますとのこと。今回は、改正不適合物件の登記簿の取得方法と、その登記手続きについて、お話をしたいと思います。

目次

1.オンラインで取れない登記簿

2.改正不適合物件の登記簿

3.改正不適合物件の登記手続き

4.まとめ

1.オンラインで取れない登記簿

先日、受任した不動産の物件確認をするために、評価証明書から登記簿を「民事法務局」のオンラインから取得していたところ、取得できないものがありました。法務局の窓口に確認したところ、それは「改正不適合物件」でオンライン化できていないため紙媒体での取得となりますとのこと。どのように取得すればいいのかを確認したところ、当該法務局の窓口での発行のみになりますとのことでした。

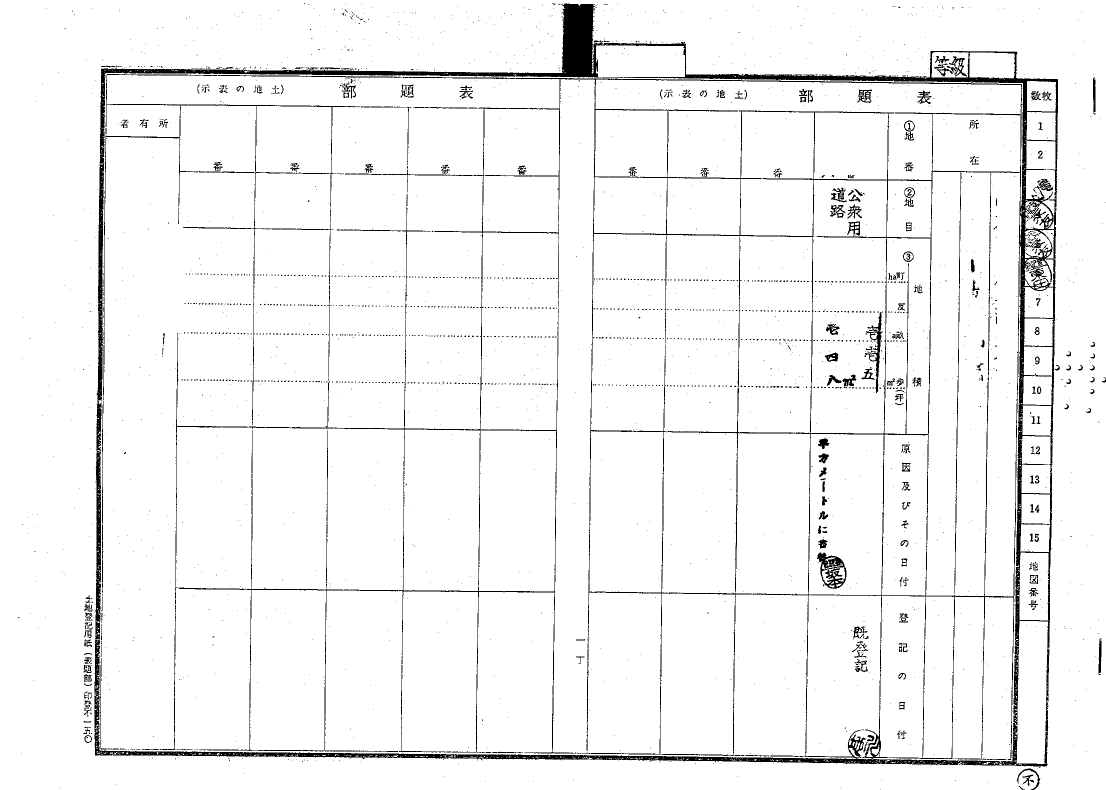

何分初めての経験でしたので、戸惑いながらも窓口に出向き取得しました。勿論、窓口発行の手数料なので600円の印紙を請求書に貼りました。取得した登記簿はこんな感じでした。評価証明書と突き合わせましたが、物件情報と合致していることを確認しました。

しかし、なぜこのような登記簿が存在するのか、また、相続登記手続きをするにはどのようにすればいいのか、調査する必要性がありましたので調べました。

2.改正不適合物件の登記簿

改正不適合物件の登記簿の取得について、発行元となる登記の記録内容が記載されている紙媒体の簿冊は、改製不適合物件の所在地を管轄する法務局で管理されています。 そのため、登記簿謄本を取得できるのは、改製不適合物件の所在地を管轄する法務局だけです。

今回はたまたま高松法務局管轄内の土地でしたので、すぐに対応することができました。しかし、管轄外の土地の場合、その土地を管轄している法務局で取得するしかないということです。

なぜこのような登記簿が存在するのかと言いますと、1988年より順次、登記簿を電子データ化していきました。その際に、「共有者の共有持分が合計して1にならない」、「登記記録の中に判読できない文字が存在して移記できない」等の理由で、登記の記録内容をコンピュータ化できない不動産もありました。こういった不動産が改製不適合物件であり、法務局の登記事務がコンピュータ化された後においても、紙媒体で登記の記録内容が管理されているそうです。

この改製不適合物件のことを、司法書士等の業界内において、「事故簿」と呼ばれたりすることもあるそうです。この後の登記手続きなんか見ると「事故簿」と呼びたくなる気持ちもわかります。

3.改正不適合物件の登記手続き

司法書士が登記申請をする場合、「オンライン申請」と「書面申請」を選択することができます。しかし、登記手続きの対象不動産が改製不適合物件である場合、オンライン申請を選択して手続きをすることができません。そのため、書面申請の方法で登記手続きをすることになります。

書面申請については、業務用ソフトで申請書自体は作成可能なのですが、電子申請と作法が異なってきます。電子申請は、申請情報に電子署名をすることとなりますが、書面申請の場合、少々作法が変わってきます。

「司法書士は,申請書の末尾又は欄外に記名し,職印を押さなければならない(司法書士法施行規則第28条第1項)」を忘れずに実施いたしました。

また、登記手続きが終了した場合、「登記識別情報」が発行されるのが通常ですが、この改正不適合物件の登記の場合、登記申請書の写しに登記済の印の押された登記済権利証が発行されます。

4.まとめ

改正不適合物件の登記簿は、その土地を管轄する法務局でしか取得できない点。

また、その相続登記などの登記申請は、「書面申請」のみで、登記が完了した後も「登記識別情報」は発行されず、申請書の写しに登記官が登記済の押印をした権利証が発行される点。

通常の登記申請と比較して、いろいろとイレギュラーな点があります。

このような物件について、相続登記などをご検討されている場合には、司法書士にご相談ください。

最新のブログ記事

生前贈与すれば相続は解決する?司法書士が断言します【答え:むしろ危険な場合もあります】

「生前贈与をしておけば、相続でもめない」

この考え方も、生前対策で非常に多い誤解の一つです。

結論から言えば、生前贈与は万能な相続対策ではなく、やり方を間違えるとトラブルを増やす原因になります。税金の問題だけでなく、不公平感や名義トラブルを生みやすいからです。

この記事では、生前贈与の誤解されやすい点と、実務で注意すべきポイントを司法書士の視点で解説します。

認知症になってから生前対策すればいい?司法書士が断言します【答え:手遅れです】

「まだ元気だから、認知症になってから考えればいい」

これは、生前対策を先送りにする際に、最も多く聞かれる言葉です。

しかし結論から言えば、認知症になってからでは、生前対策の選択肢はほとんど残っていません。判断能力が低下すると、遺言書の作成や不動産の処分、贈与といった行為は原則としてできなくなるからです。

この記事では、認知症後に"できなくなること"と、"今だからこそできる対策"を、司法書士の実務視点で解説します。

家族が仲良しなら相続でもめない?司法書士が断言します【答え:最も危険な誤解です】

「うちは家族仲が良いから、相続でもめるはずがない」

これは、生前対策のご相談で最も多く聞く言葉です。

しかし結論から言うと、家族が仲良しなほど、相続でもめるリスクは高くなる傾向があります。相続トラブルの原因は法律知識の不足ではなく、期待のズレや感情の行き違いにあるからです。(仲がいいからもめるのではなく、相続発生後、揉めないケースもありますが、一番大きいのが感情のもつれだと感じます。)

この記事では、なぜ"仲の良い家族"ほど相続トラブルが起きやすいのか、そしてそれを防ぐために生前に何をすべきかを、司法書士の実務経験をもとに解説します。