【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

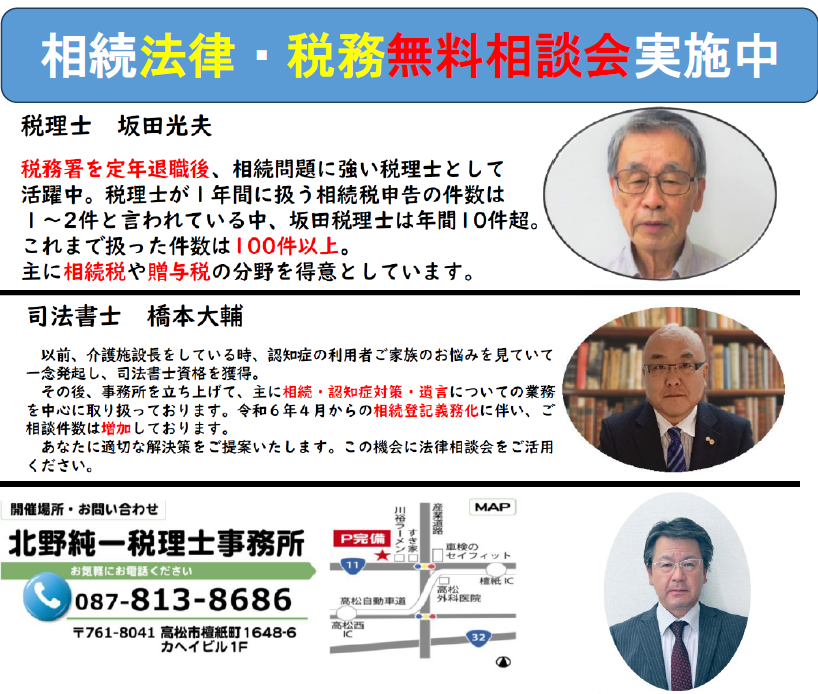

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

相続相談に来訪される方で、すでに遺言書作成する目的を明確に持っている方もいらっしゃいますし、相談内容に付随する形で、「遺言書の作成」を勧めても、「うちは財産少ないし、関係ないよ」とおっしゃる方もいます。しかし、財産が少なくても遺言書を作らないという選択肢を選ぶということは、本当に正解なのでしょうか。

目次

1.遺言書作成の目的

2.財産が少ない方でも遺言書を作成する意義

3.まとめ

1.遺言書作成の目的

遺言書を作成しようとされる方には、何らかの目的があります。

例えば、相続発生後の遺産分割方法を指定することで、相続人間の争いごとを抑制したいと思って作る方もいらっしゃいます。事業をしている方の場合は、個人資産が会社の財産と密接に関係あるような場合には、「事業継続」を視野に遺言書を作成するでしょう。また、再婚歴のある方であれば、再婚後の家族と再婚前の相続人との間で遺産分割協議をする負担を軽減するために、作成されると思います。(遺言執行者により、遺言の内容は、すべての相続人に知らせなければならないため、その後の反応はわかりませんが、少なくとも遺産の帰属先は指定できるわけです。)

このように、遺言書を作成する目的を明確に持たれている方だけが、遺言書を作成することでいいのでしょうか?

2.財産が少ない方でも遺言書を作成する意義

財産が少ない方の場合でも、目的がはっきりしていれば遺言書作成をしている方は多いと思います。しかし、遺言書作成の目的がない様なら、果たして作成しなくても問題はないのでしょうか?そこで、財産が少なく、目的が現状ない方向けに、作成しないことで起こりうる問題点をお話したいと思います。

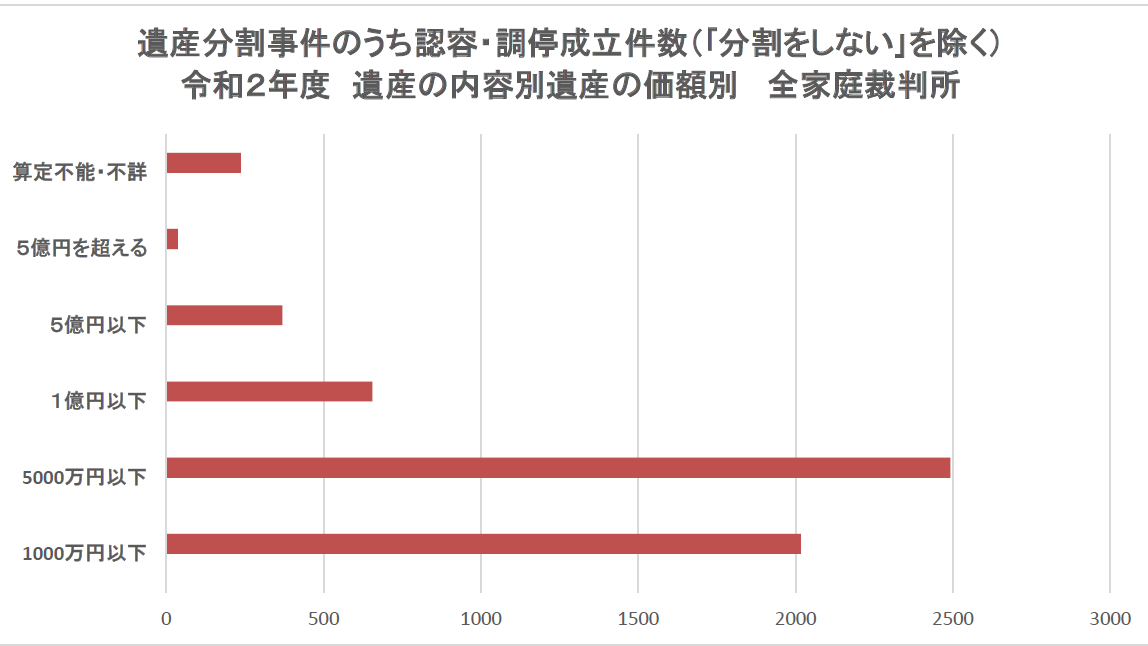

①財産別の遺産分割調停・審判の統計データ

(令和2年度家庭裁判所 遺産分割事件件数統計)

ご覧のように、財産が多い方は、専門家に相談の上、生前に相続対策される一環で遺言書を作成している場合が多いため、遺産分割調停・審判事件の割合が低いことが分かります。一方で、1000万円以下の相続財産でもめるケースが多いことが見て取れます。財産が少ないことは、遺言書を作成しない理由とはならないことがわかると思います。

➁未来のことは誰にも予測はできません

現状、家族関係が良くても、将来、どのようになるのかはわかりません。親の目線からの関係と、現状の子供間の実際の関係は見えていない可能性もあります。人というのは、意外と細かいことを根に持っている場合があります。「子供の時から、親父は弟ばかりひいきしてきた。」と、亡くなった後に吐露し始める方を見ました。ご存命の間は、本当の心情を隠されているかもしれません。それでは、遺言書を書いたから、すべてうまくいくかというとそうではありません。上記のような例ですと、子供時代から蓄積された感情がありますので、難しいと思いますが、少なくとも相続時点での財産の帰属先は決まります。「遺留分」の問題にも発展する可能性がありますが、遺留分で主張できるのは法定相続分の2分の1です(例外もあります)。

(財産が少なくはないですが、事業継続にも影響します)

京都の老舗の造り酒屋さんで、相続が発生し、建物や工場は法人名義でしたが、敷地は父親の個人名義でした。弟が継承することに反対だった兄が、遺産分割調停を申し立て、遺産分割審判までもつれ、結局半分ずつの持分で兄・弟で登記しました。その後、兄は共有物分割請求をしましたが、現金がなかった弟は代償分割ができず、結局建物工場を解体して、敷地を第三者に売却して、換価分割を選択しました。当然、事業は継続できなくなり、法人は解散となってしまいました。

この事例は、遺言書があってもだめだった可能性がありますが、遺留分が半分で済みことを考えると、もしかしたら、何とかなった可能性もあったのでは?と思ってしまいます。

3.まとめ

まとめると、財産の額にかかわらず、遺言書を書いておくメリットはあります。できれば、早い段階で一つ作り上げ、その後の状況で内容を変更することはできます。公正証書遺言では、費用が掛かるというのであれば、自筆で作成を続け、ある程度納得いく時期に来た時に、公正証書遺言を作成することで、費用は抑えることができます。

亡くなった後の家族関係を円満に保つためにも遺言書の作成をお勧めいたします。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

「相続登記の義務化って結局いつまでにやればいいの?」「過料って本当に取られるの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

相続税の課税割合は全国平均9.4%。しかし地方では不動産割合が高く、現金が不足しがちです。香川県のような地域でこそ必要な、納税資金の準備と生前対策について司法書士が解説します。