【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

前回まで、人はコンフォートゾーンを維持するために、非常にクリエイティブに「やれない理由」を考えて、無意識のうちにコンフォートゾーンへ戻そうとします。それでは、コンフォートゾーンを突破すれば、薔薇色の人生が待っているのか。はたまた、そこにはさらなる試練があるのか。この辺りについてお話をしたいと思います。司法書士受験や、合格してからのビジネスモデルの構築に大きな影響を及ぼしますので、お話をしていきたいと思います。

目次

1.コンフォートゾーンを抜け出すには

2.抜け出した後の状況

3.まとめ

1.コンフォートゾーンを抜け出すには

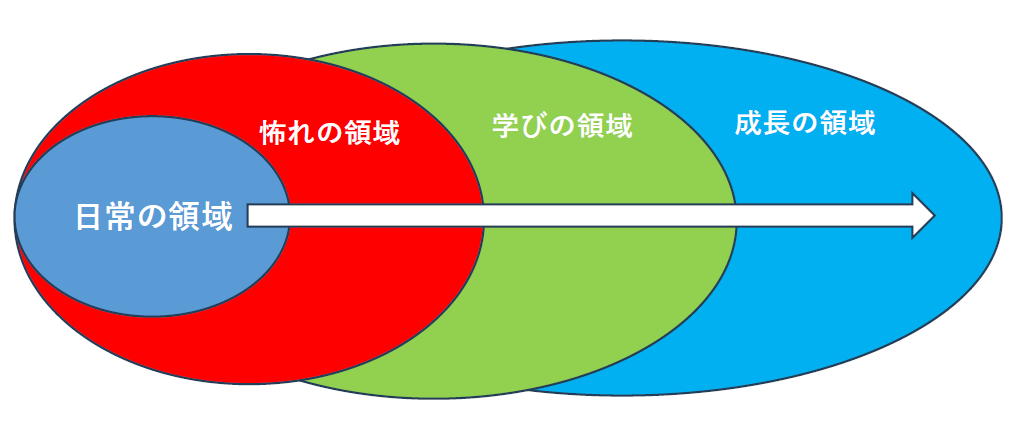

コンフォートゾーン以外の状態は、大きく分けて以下の3つのゾーンに分類することができます。それぞれのゾーンは、異なる挑戦や学習の機会を提供し、個人の成長に寄与します。

⓪ファイヤーゾーン(恐れの領域)

コンフォートゾーンを出るといきなり訪れる領域です。この領域では、今までの猟奇とは異なるために、とにかく居心地が悪く感じ、本来持っているパフォーマンスが発揮できません。この領域異を脱するためには、ゴールに向けた学習が必要です。

※ここでいうゴールとは、「なりたい自分」「こうなりたいとねがう将来の姿」であり、日常の自分ではありません。コンフォートゾーン(いつもの領域)内でのゴールはありえず、それは「日課」です。

① ラーニングゾーン(学習ゾーン)

学習ゾーンは、コンフォートゾーンの外にあり、適度なストレスや不安を感じる領域です。このゾーンでは、新しい知識やスキルを学ぶための挑戦が存在し、自己成長が促進されます。ここでは、以下のような特性があります:

適度な不安:やや不安を感じるが、完全に圧倒されることはない。

挑戦と学び:新しいタスクやスキルを習得する機会が多い。

成長の機会:失敗や成功から学び、自己改善に繋がる。

➁パニックゾーン

パニックゾーンは、学習ゾーンのさらに外側にあり、極度のストレスや不安を感じる領域です。このゾーンでは、挑戦が過度に大きく、学びよりも恐怖や無力感を感じることが多いです。この状態では、以下のような特性があります:

過度な不安:強い恐怖やパニックを感じる。

学習困難:圧倒されているため、効果的な学習や成長が困難。

高リスク:失敗が大きなダメージをもたらす可能性がある。

③グロースゾーン(成長ゾーン)

グロースゾーンは、学習ゾーンを超えて、持続的な成長と自己実現を目指す領域です。このゾーンでは、過去の経験や学びを活かし、より高い目標や夢に向かって進むことができます。ここでは、以下のような特性があります:

持続的な挑戦:自己成長を続けるための新たな目標設定。

深い自己理解:自分の強みや弱みを理解し、それを活かす。

自己実現:個人のビジョンや目標に向かって具体的な成果を達成する。

つまり、上記内容を見るとわかると思いますが、ゴールを設定し、それに向かって突き進むと、恐れの領域を克服できると学習領域に達することができます。この領域では、常に「事故への挑戦」が必要になります。怠けると、また恐れの領域に戻り、せっかく始めた挑戦に、いろいろと言い訳をつけて止めようとし始めます。

学習領域での成熟が進むと、成長の領域へと行きますが、残念ながら、挑戦が中途半端に続けていると、パニックゾーンに陥ります。そして、恐れの領域に逆戻りして、結局はコンフォートゾーンへと戻ろうとします。

「ゴールに向けた挑戦」と言っても、やみくもにやっても成果は出ません。成果を出すためには、学習領域で何が求められているのかを理解する必要があります。理解できていないと、成長の領域には到達できません。

2.学習の領域で求められること

「学習の領域で求められること」は、学習をし続けることです。しかし、なんでもかんでもに手を付けると収拾がつかなくなってきます。それでは、その学習の内容について話をいたします。

「学習とは「一見遠回り道をしているようなこと」がポイントです。

「作業方法はこれでいいのか」「今やっていることが最終目標にとって重要か」「勘違いをしていないか」といった直接的な問題ではなく、膨大な事象に対する「自己ルール」(哲学的思想)が必要となります。成功者の多くが、専門分野の問題解決において、独自の哲学的見解を持っている。それをこの段階(学習の領域)で、身に付けることを要求されます。つまり、学習の領域では、徐々に本物になることを要求されるのです。この学習の領域は、長期旅行ですので、何度も何度も恐れの領域との間を行ったり来たりして、1年は最低かかります。それでも1個ずつ理解して、前提や環境、本質の学習を繰り返し、繰り返し続けることで成長の領域へと進むことができます。」(ピエロさん動画参照)

そして、成長領域では、今まで蓄積した点の知識がつながっていくことを実感できる領域になります。「なるほどそういうことか」ということで、知識と知識が結合し、「なぜこれをするのか」という目的が明確になり、大義名分が生まれだします。

私も、司法書士受験の間や、独立後に営業に行き詰った際に、これらの実践を行ったことから、目的(ゴール)到達のためルートが明確になり、そのために必要なこと(大義名分)も数多く習得できました。習得できるだけではダメで、さらに学習をし続け、成長領域にとどまることで、目的の達成が現実化してきます。

3.まとめ

目的(ゴール)達成のためには、各ゾーンの特長を理解していないと、怖れの領域と学習の領域の往復をすることになります。普通の方だと、耐えられないと思います。

解説の中で、成長の領域について「今まで蓄積した点の知識がつながっていくことを実感できる領域になります。「なるほどそういうことか」ということで、知識と知識が結合し、「なぜこれをするのか」という目的が明確になり、大義名分が生まれだします。」と話をしましたが、まさに、司法書士試験での上位合格した年や、営業が効率よく進んでいる時の感覚に似ています。そして、大義名分までできれば、それは日常になるわけで、「当たり前」になるわけです。

ここで、少し私の体験をお話をいたしますが、30歳の時に会社を辞めて留学を決意しました。語学留学ではなく、当時インターネットが始まりその可能性のために留学したわけです。大学で専攻した科目とは全く異なる領域です。帰国後は大手IT企業で働きましたが、全く学習した内容だけでは、実務をこなせないとわかり、難聴になりながら(精神的にきつかったんだと思います)、とにかく実務に必要な知識をどん欲に吸収していきました。気持ちは、成長を欲しているけれども、体が拒否反応を示していたのかもしれませんね。この現象は、その後職を変えたときにも出現することがありましたが、「成長する過程に差し掛かっている」というバロメーターになりますので、逆にやる気が出てきました。確か司法書士試験の最中にもこの現象は出現したと思います。

そして、最終的に学習し続けることで成長の領域に居続けることができるようになります。一方で、やっているのに「不安」や「怖れ」が出現する場合は、学習がマンネリ化している可能性があります。そうすると、学習の領域と怖れの領域を往復することになります。この状態は、正直きついと思います。「このままでいいんだろうか」と悩み始めている方は、今一度、学習(今やっていること)を見直し、自己のルールを確立していけば、成長の領域への扉を開けることができます。とにかく、努力を正しく積み重ねることに意識を集中して取り組むことで、突破できると思います。

学習やビジネスのシーンにおいて、これらの事象、つまり人間の本質を理解しておけば、自分がくじけそうになった時の起死回生の一手を打つことが可能となります。「いい話を聞いた」ではなく、行動に移すヒントにしていただければ幸いです。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

現在、香川県外にお住まいで、宇多津町にあるご実家の不動産について相続のことでお悩みではありませんか?2024年4月からスタートした相続登記義務化により、放置していると過料のリスクも。宇多津町に精通した香川県内の司法書士が、名義変更や遺産分割、空き家・共有名義の問題を丁寧にサポート。まずは無料相談をご利用ください。予約制で土日祝も対応可能です。

香川県小豆郡小豆島町で相続登記や空き家問題、遺産分割でお困りの方へ。司法書士が地域の特性をふまえ、登記義務化・相続手続きを丁寧にサポート。無料相談は予約制で随時受付中。県外在住の相続人にも対応可能です。