【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

令和6年4月1日に施行された「相続登記義務化」ですが、猶予期間3年以内に相続登記を正当な理由なく放置した場合、最大10万円以下の過料を科されます。それでは、その「正当な理由」とは何なのか、また、正当な理由に該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんが。

目次

1.相続登記義務化とは

2.相続登記義務化の過料が科される場合

3.相続登記義務化の過料を免れる場合

4.3の場合に該当しない場合に過料を回避する方法

5.まとめ

1.相続登記義務化とは

相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。(法務省HP引用)

2.相続登記義務化の過料が科される場合

正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

3.相続登記義務化の過料を免れる正当事由とは

※正当な理由の例

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

(4)経済的に困窮している場合

などが挙げられています。

4.3の場合に該当しない場合に過料を回避する方法

「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。

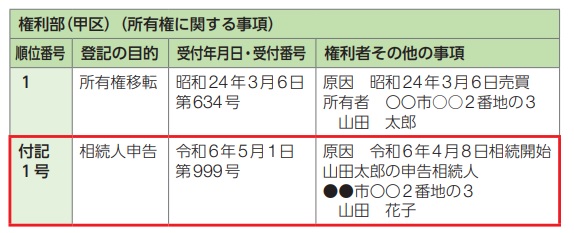

「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。

実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。

この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。

この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、当該不動産を売買で処分することはできませんので、注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。

5.まとめ

最近の法律相談で相続登記義務化についてのご質問が増加してきておりますので、今回、過去の記事からの抜粋で「過料の回避方法」にスポットを当てて解説いたしました。

また、相続登記を受任して調査すると、複数世代にわたって相続登記をしていない建物のケースが10件に3件ほどありました。未登記の建物は、役所に届出をすればいいのですが、そもそも建物を新築する場合には、1か月以内に表題登記をしなければならないと規定されているため、厳密にいえば違法状態だといえます。表題登記のみの建物も散見されるのですが、相続人の調査が膨大になり、そのままになっているケースもありました。

今後、おそらくこのような建物も対象になってくる可能性があるかもしれませんね。

アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)

また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -

「相続登記の義務化って結局いつまでにやればいいの?」「過料って本当に取られるの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

相続税の課税割合は全国平均9.4%。しかし地方では不動産割合が高く、現金が不足しがちです。香川県のような地域でこそ必要な、納税資金の準備と生前対策について司法書士が解説します。