【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

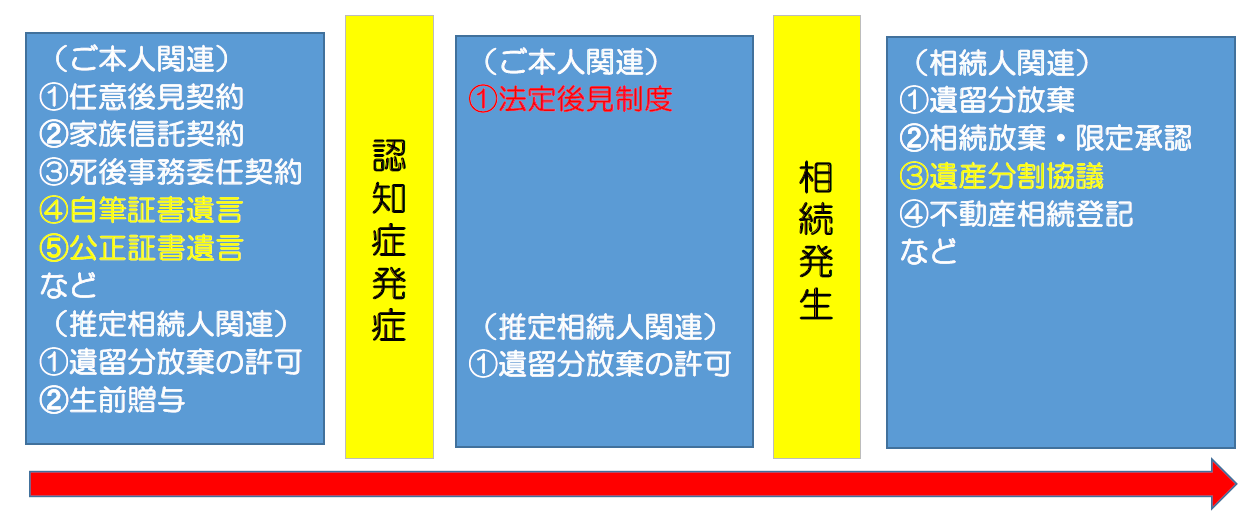

重度認知症となると、自らの意思で法律行為を行う能力が失われるため、不動産の処分をはじめとした資産の管理・運用が大きな課題となります。認知症の進行が進むと、自己所有の不動産を処分することが事実上不可能になり、相続人が複雑な構成の場合には特に問題が顕著化します。以下では、法律的な対策について解説します。

目次

1.認知症後の法律行為の制限

2.現行の対策:「成年後見制度」

3.スポット後見の可能性と現状

4.事前の対策の重要性

5.終わりに

1.認知症後の法律行為の制限

法律行為を行うには「意思能力」が必要であり、重度認知症になると意思能力が失われるとみなされます。その結果、不動産売却や契約などの法律行為は無効となるリスクがあるため、本人が単独でこうした手続きを進めることは不可能です。さらに、相続人間の関係が複雑であれば、不動産処分の判断が合意に至らず、手続きがさらに困難となります。

2.現行の対策:「成年後見制度」

重度認知症の状態で法律行為を進めるには、成年後見制度を利用する必要があります。この制度では、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって法律行為を行います。後見人は、不動産の売却を含む重要な財産管理に関して家庭裁判所の許可を得ることで対応します。ただし、この制度には以下のような課題があります。

①時間と手間がかかる

成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申し立てが必要であり、手続き完了までに時間がかかります。

➁本人及び周りの家族の意思が反映されにくい

後見人は法律上適切な判断を行いますが、本人や世話をしている親族の意向を必ずしも完全に反映できるわけではありません。

③コストがかかる

後見人の報酬や裁判所の手続き費用が発生するため、経済的負担が増します。そして、その報酬は、飛行犬人が亡くなるまで続きます。

3.スポット後見の可能性と現状

成年後見制度の現行の形では、すべての財産管理を包括的に委任する必要があります。しかし、現場では特定の法律行為に限定して後見を行う「スポット後見」の需要が高まっています。スポット後見では、たとえば特定の不動産売却のみを後見人に委託する形を想定していますが、現在の法律制度にはまだ正式に組み込まれていません。このため、特定の行為だけを柔軟に依頼したいというニーズには応えられないのが現状です。

4.事前の対策の重要性

認知症となる前に適切な対策を講じることで、問題を未然に防ぐことが可能です。以下は主な対策例です。

①任意後見契約

意思能力が十分にあるうちに、自ら信頼できる人を後見人として指定し、契約を結ぶことができます。任意後見では、本人の意向を尊重した財産管理が可能となります。

➁遺言書作成

不動産を含む財産の処分方法を明確に遺言書に記載しておくことで、相続時のトラブルを減らせます。

③信託の活用

家族信託を活用することで、特定の財産について認知症後も柔軟に管理・運用が可能になります。不動産の処分についても、信託契約に基づいて柔軟に対応可能です。

5.終わりに

重度認知症になると、自らの意思で財産を管理・処分することは困難となり、現行制度では成年後見制度の利用が必須です。しかし、制度の課題や手続きの煩雑さを考慮すると、認知症になる前の事前対策が極めて重要です。任意後見契約や信託などを検討し、柔軟かつスムーズに財産管理が行える体制を整えることが、本人や家族の負担軽減につながります。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

現代社会では、「正解」があらかじめ決まっているかのような風潮があります。学歴、収入、職業、結婚、マイホーム…。それらを満たしてこそ「成功」と見なされ、そこから外れると「負け組」とラベルを貼られる。しかし本当に、他人と同じ価値観の中で生きなければならないのでしょうか?この記事では、「他人の物差しに縛られて苦しい」と感じている方へ向けて、自分自身の価値観を取り戻すためのヒントをお伝えします。

昨今の日本社会では、政治への不信感、経済格差の拡大、将来の不安など、暗いニュースが続いています。自殺者数や失業者数の増加も深刻な社会課題となっており、もはや「自己責任」と一言で片づけられる時代ではなくなりました。この記事では、「この社会はどこかおかしい」と感じている方に向けて、その違和感こそが健全な感性であり、生きる力の根源であるという視点から、希望を持って生きていくための第一歩を探っていきます。

共有名義の不動産は、時として想像を絶する相続トラブルを引き起こします。香川県高松市で実際にあった「名義人が知らない人」「相続人が70人以上」という事例をもとに、現実的な対応策と注意点を司法書士が解説します。