【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続発生後、相続財産を特定の相続人に承継させるために遺言書があれば、遺言者の遺志により遺産分割を協議を経ることなく、対象の方に承継することができます。

しかし、民法960条「遺言は、民法の要式に従わなければ、することができない。」とあります。つまり、民法で規定された能力や要式でなければ、たとえ遺言をしても無効となってしまいます。それでは解説していきましょう。

目次

1.遺言の要式性

2.遺言能力

3.遺言条項

4.遺言の方式

4-1.証人・立会人の欠格事由

4-2.遺言書の訂正

4-3.共同遺言の禁止

5.公正証書遺言で証人が2人は欠格ではないが余分にいた証人に欠格者がいた場合

6.まとめ

1.遺言の要式性(民法960条)

遺言は民法に定める方式に従わなければ、することができない。

2.遺言能力(民法961条)

①未成年者

満15歳に達していれば遺言をすることができる。

➁被保佐人・被補助人

単独で有効に遺言をすることができる。

③成年被後見人

事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。

④遺言能力を有する時期

遺言能力は、遺言をするときにおいて有していれば足りる。

3.遺言条項

(遺言でなしうる行為)※こちらが重要

①未成年後見人・未成年後見監督人の指定

➁相続税の指定・指定の委任

③遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止

④遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め

⑤遺言執行者の指定・指定の委任

⑥遺贈の侵害額請求方法の指定

(遺言によっても生前行為によってもなしうる行為)

①遺贈(ただし、生前行為の場合は贈与となる。)

➁認知

③指定相続人の廃除・廃除の取り消し

④特別受益に関する餅戻し免除意思表示

⑤祖先の祭祀を主宰すべき者の指定

4.遺言の方式

4-1.証人・立会人の欠格事由

①未成年者

➁推定相続人、推定相続人の配偶者(最判昭47.5.25)、推定相続人の直系血族、受遺者、受遺者の配偶者、受遺者の直系血族

※ここでいう「推定相続人」とは、遺言書作成時の推定相続人を指します。

つまり、証人となった者が遺言書作成後に推定相続人になった場合には、遺言の効力に影響を及ぼすことはありません。(例:遺言作成後、養子縁組した等)

※(大判昭55.12.4)第1の遺言で証人となった者が、第2の遺言で受遺者となった場合、第1の遺言で証人欠格となるわけではありません。

該当する遺言で証人となった者が後に推定相続人や受遺者となっても、該当する遺言の証人欠格者にはならないということです。

③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

公証人の勢力範囲内の者を証人とした場合、公証人の職権濫用を防止することが期待できないからです。

4-2.遺言書の訂正(民法968条第3項、970条第2項、982条)

いったん作成した遺言書の加除その他の変更を行うときは、まず、該当箇所に直接変更後の文字などを記入し、その部分に印を押します。次に、変更箇所の付近の余白又は遺言書の末尾に、どの部分をどのように変更したかを付記し、かつ、署名しなければなりません。

この方式に従わないと、原則として変更は無効となります。(遺言書そのものが無効となるわけではありません。)

※例外(最判昭56.12.18)

ただし、明らかな誤記訂正の場合には、方式違背があっても訂正は有効としています。

4-3.共同遺言の禁止(民法975条)

共同遺言とは、2人以上の者が同一の書面で遺言をすることを言います。共同遺言は、民法975条により禁止されています。

5.公正証書遺言で証人が2人は欠格ではないが余分にいた証人に欠格者がいた場合

(最判平13.3.27)

公正証書遺言につき「証人2人以上の立会」という方式は満たしているが、民法974条の遺言の証人となることができない者が余分に事実上同席していた場合、

「この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりする等の特段の事情がない限り、作成手続きの違法とは言えず、当該遺言は無効とはならない。」とあります。

しかし、もめる原因になりますので、証人欠格者は証人に選任しないように注意しましょう。

6.まとめ

遺言には民法に定められた要式を遵守し、間違いのない内容にしておかなければ、せっかく作成しても無効となってしまいます。専門家のサポートをぜひご活用ください。

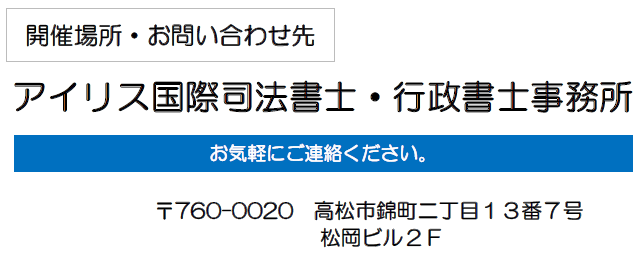

アイリスでは遺言のサポートを以下の報酬でお受けしております。

①自筆証書遺言(法務局保管あり):33,000円~

➁自筆証書遺言(法務局保管なし):25,000円~

③公正証書遺言(証人2人内司法書士1名):95,000円~

④公正証書遺言(公証人が準備した証人):84,000円~

※内容により報酬が変わります。事前にご確認ください。

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。