相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

【第1回】なぜ今、遺言書なのか? ~遺言書の需要が高まる背景とその意義~

「遺言書は特別な人が書くもの」と思っていませんか?

かつては資産家や高齢者だけの話と思われがちだった遺言書ですが、今では年齢や財産の多寡を問わず、関心を持つ方が急増しています。背景には、超高齢化社会の進展や家族構成の多様化、そして相続トラブルの増加といった社会的な変化があります。

本シリーズでは、「遺言書で未来を守る ― はじめての相続対策講座」と題し、5回にわたって遺言書の基本から実践的な活用方法までをわかりやすく解説してまいります。

第1回となる今回は、なぜ今、遺言書の重要性が増しているのか? その理由と役割について見ていきましょう。

◆目次

- 超高齢社会がもたらす「判断能力リスク」

- 増え続ける相続トラブルの現実

- 家族の形が変わった現代

- 遺言書が果たす三つの大きな役割

- 「作っておけばよかった」と後悔する前に

- 次回予告:遺言書の種類と特徴

1. 超高齢社会がもたらす「判断能力リスク」

日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進行しています。

平均寿命が延びる一方で、「元気な高齢者」がずっと元気とは限りません。厚生労働省の統計によれば、85歳以上の約半数が認知症を含む何らかの判断能力の低下を経験するとされています。

判断能力が失われてしまった後では、遺言書を作成することはできません。その時点でいくら意思があったとしても、法的に有効な遺言とは認められない可能性が高くなるのです。

だからこそ、「元気なうちに」備えておくことが肝要です。

2. 増え続ける相続トラブルの現実

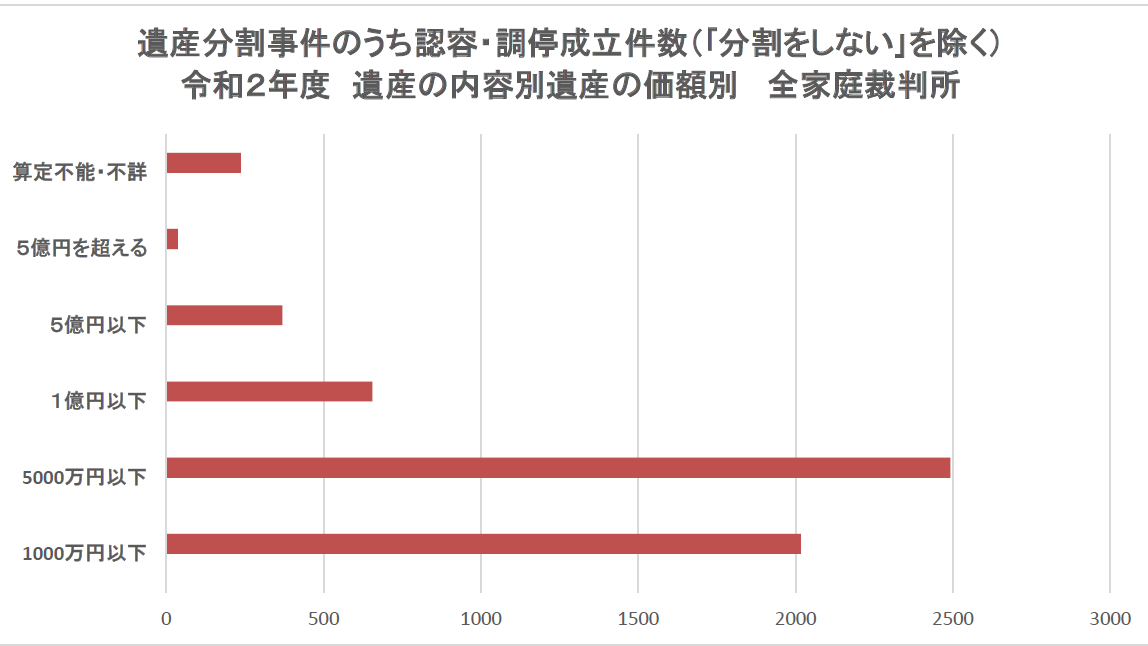

家庭裁判所の統計によると、遺産分割調停の件数は年々増加傾向にあります。しかも、争いの多くは「遺産総額が5,000万円以下」の家庭で起きています。

つまり、「うちはそんなに財産がないから大丈夫」という考えは、もはや通用しません。

・兄弟間で不公平感が残る

・配偶者と子どもたちの主張が対立する

・再婚で生まれた"知らない相続人"が突然登場する

こうした事態は、誰の身にも起こり得るのです。

3. 家族の形が変わった現代

現代の家族は多様化しています。

・おひとり様

・事実婚や同性パートナー

・子どもがいない夫婦

・前妻との子どもがいる再婚家庭

こうした状況下では、民法に従った「法定相続分」だけでは想いが届かないこともあります。

例えば、事実婚のパートナーには法定相続権がありません。遺言書がなければ、どれだけ長く生活を共にしていても「他人」として扱われてしまうのです。

4. 遺言書が果たす三つの大きな役割

遺言書には、次のような役割があります。

① 争いを未然に防ぐ

遺産分割の方向性を明確にすることで、相続人同士の争いを避けやすくなります。

② 希望を形にする

法定相続では難しい「特定の人への配慮」「想いの継承」が可能になります。

③ 手続きの円滑化

遺言執行者を指定しておけば、相続手続きがスムーズに進み、時間と労力の負担を軽減できます。

遺言書は「財産の分け方を決めるための道具」というだけでなく、家族に迷惑をかけず、想いを伝えるためのメッセージでもあるのです。

5. 「作っておけばよかった」と後悔する前に

実際、相続の現場では「もっと早く遺言を作っていれば…」という声が後を絶ちません。

作成しておくことで、家族は迷わずに済み、感情的な対立を避けることができます。

そして何より、ご自身の想いをしっかり伝えることができるのです。

遺言書は、「死後の準備」ではなく「今を生きるあなたのためのツール」として捉えるべき時代に来ています。

◆次回予告

次回は「遺言書の種類と特徴を知ろう」と題し、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いや、それぞれの活用方法について詳しく解説します。

あなたにとって最適な遺言書のスタイルが見えてくるかもしれません。

ご相談のご案内(CTA)

「うちはまだ早いかも」と思った方こそ、今がチャンスです。

遺言書の作成は、信頼できる専門家と一緒に進めることで、より安心かつ確実なものになります。

📞お問い合わせはこちら

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士 橋本大輔

▶ 電話:087-873-2653

▶ メール:irisjs2021@gmail.com

▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。