【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

遺贈(相続人以外の方に遺言書で財産を贈与すること)発生時に被相続人の住所が異なる場合、数次相続発生の場合など、一つの相続に付随する登記があったり、複数の相続登記がある場合などに連件申請を行います。連件申請をする場合、共通する書類を1つの申請でできるのでよく使いますが、連件申請には要件はあるのでしょうか。お話をしたいと思います。

目次

1.連件申請とは

2.連件申請の要件

3.相続登記で連件申請が発生する場合

4.まとめ

1.連件申請とは

連件申請とは、複数の登記手続きを同時に行う事を言います。基本的に相続登記をする場合には相続による所有権の移転などを登記することになります。遺言書で法定相続人以外の方に遺贈をする場合など登記簿上の住所が異なると、事前に住所変更の登記がある場合はそれを行ってから登記をする必要があります。相続後に不動産を売却した場合には相続登記後に売却の登記もする必要が出てくることがあるのです。このような場合に複数の登記申請を同時に行う事を連件申請と言います。

2.連件申請の要件

連件申請の規定は、おそらくありません。不動産登記令4条に規定には

「不動産登記令4条(申請情報の作成及び提供)

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。」

と規定されており、これは、「一申請情報申請」(一つの申請書に複数の登記を記載する場合)についてに書かれたものです。

つまり、連件申請には明確な規定はありません。連件申請についての規定がないのであれば、なんでも複数登記を1つの申請に連権で入れればいいじゃないかというと、そうではありません。例えば、「氏名や住所の変更・更正登記」が挙げられます。「氏名や住所の変更・更正登記」を先順に位置付けて「所有権の移転登記」を行うわけです。なぜなら、所有権を移転するには、登記名義人が義務者となり、印鑑証明書が必要となりますが、そこに記載される「住所」や「氏名」が変わっていた場合、いきなり所有権移転登記はできません。却下事案となってしまいます。

3.相続登記で連件申請が発生する場合

相続関連の遺言書による遺贈の所有権移転についても、名義人の氏名又は住所が、登記簿上の氏名又は住所と異なる場合には、氏名又は住所の変更・更正登記をしなければ遺贈の所有権移転登記はできません。

一方で、法定相続人間で遺産分割協議をして協議を基に相続登記を実施する場合には、登記名義人である被相続人の氏名及び住所と公的文書(除籍謄本、戸籍謄本、除票、戸籍の附票)から確認します。ですので具体的な変更登記は不要となります。

2.で説明した通り、連件申請には具体的な規定がないため、3.の事例以外のケースでは、制限は少ないです。

例えば、祖父名義の土地と、父親名義の建物があった場合で、祖父も父親も死亡しているケース(祖父の次に父親が亡くなっているとします)では、連件申請できるのでしょうか?

結果から言えば、連件申請できます。連件申請のメリットは、共通する添付書類をまとめることができる点です。後順番の相続登記の添付書類の欄に、「前件添付」とすればいいからです。ただし、すべての書類が「前件添付」記載でできるわけではないので注意が必要です。

4.まとめ

連件申請には具体的な規定が存在していないので、基本出来ますが、事案によっては、その順番が重要になってくる場合がある点には注意が必要です。

また、連件申請のメリットである添付書類をまとめることができる点についてですが、それぞれの申請の内容を見て判断をする必要があります。全く同じ書類をすべて前の申請の添付書類を参照してほしい場合には、後順番の添付書類の後に「(前件添付)」と記載します。一方で、上記事例のように祖父の相続登記の書類の一部を父親の相続登記の資料として参照してほしい場合には、「(一部前件添付)」という記載になります。具体的には

(祖父の相続登記の添付情報の記載)

登記原因証明情報(一部原本還付)

住所証明情報(原本還付)

代理権限証明情報

(父親の相続登記の添付情報の記載)

登記原因証明情報(一部前件添付)

住所証明情報(原本還付)

※祖父の相続も父親の相続も同じ相続人が引き受ける場合には(前件添付)

代理権限証明情報

という記載になります。

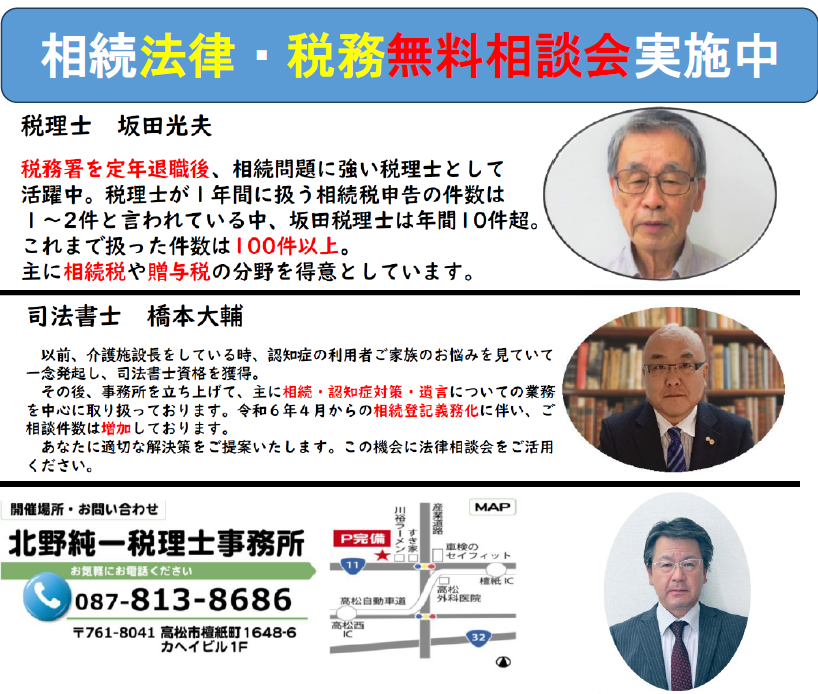

アイリスでは、ワンストップ相続解決を目指すために「相続法律・税務無料相談会」に参加しております。月一度に、相続の法律相談と税務相談が一緒に受けられます。時間も90分と、行政機関等が行っている法律相談等は30分が多いので、約3倍の時間を費やし、相談者様の問題を解決に導きます。

アイリス独自でも、相続無料相談を実施しております。随時、ご予約を受け付けておりますので、是非この機会にご活用ください。

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。