相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

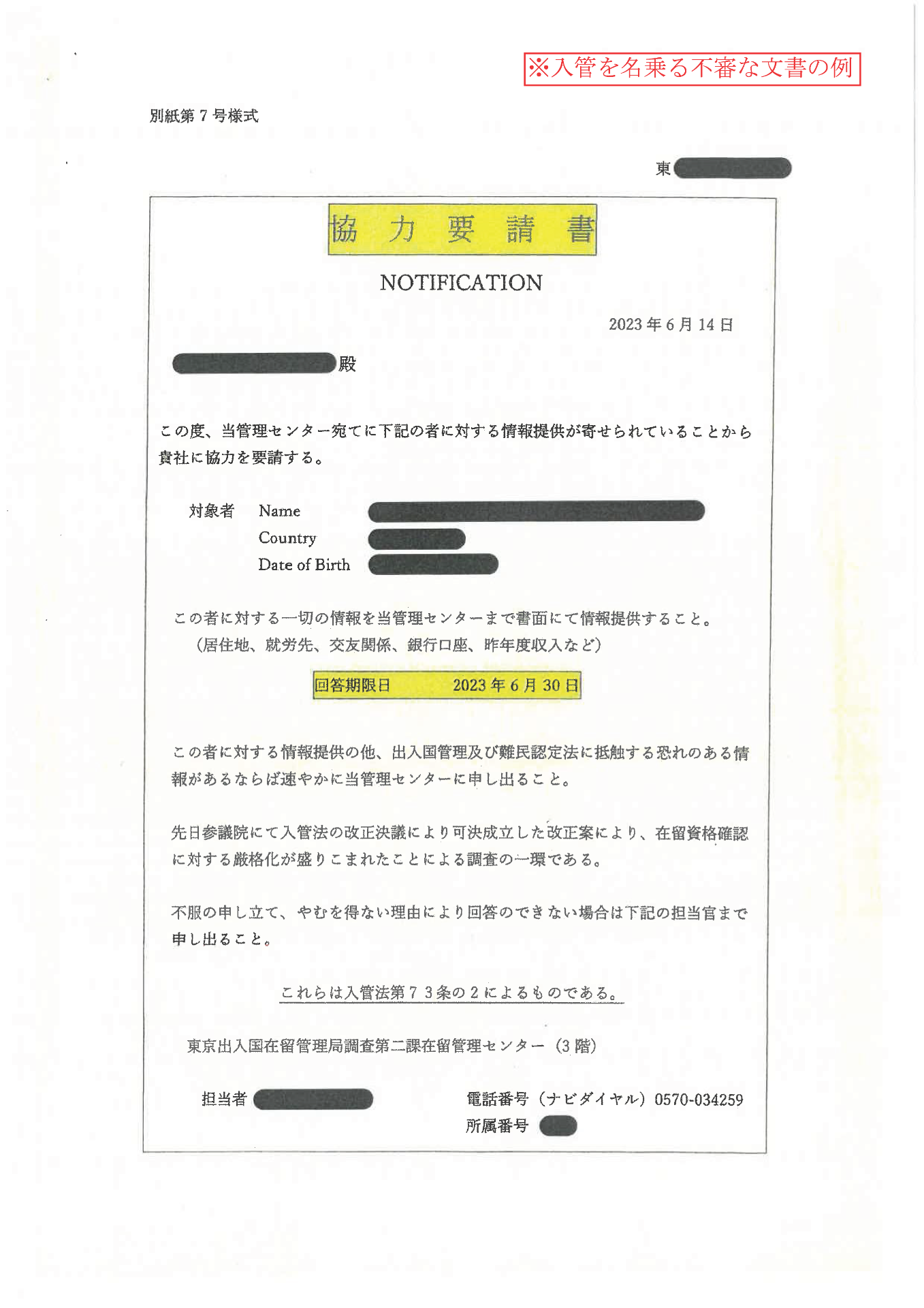

入管を名乗る不審な電話、文書にご注意ください

令和5年7月23日更新の出入国在留管理庁のHPに、入管職員を名乗り金品を要求したり、個人情報を入手しようとする事案が発生しているようです。具体的な例が示されていましたので確認したいと思います。

目次

1.入管を名乗る不審な電話、文書にご注意ください(出入国在留管理庁)

2.電話がかかってきた場合の対処

3.文書が届いた場合の対処

4.まとめ

1.入管を名乗る不審な電話、文書にご注意ください(出入国在留管理庁)

出入国在留管理庁HPより「今般、出入国在留管理庁や地方出入国在留管理局などの職員を名乗る不審な電話に関する相談が多数寄せられています。

出入国在留管理庁及びその地方官署の職員が、電話で金銭を要求することは一切ありませんので、ご注意下さい。

また、入管を名乗る不審な文書が届いた場合は、同文書に記載されている送付元の地方出入国在留管理官署の部署が実在するものか当庁HPにて確認し、必要に応じて当該官署(部署)に対し照会事実の有無をお問合せ願います。」

とあります。

2.電話がかかってきた事例

①入管職員を名乗る者から、知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして、入国手数料を振り込むよう要求された。

➁当庁関係者を名乗る者から、中国語の自動音声、中国語、片言の日本語で「パスポート、ビザ、在留カードが、上海での不正な使用や、偽造などがなされたため出入国ができないので、パスポート、銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。」といった趣旨の電話を受けた。

③入管職員を名乗る者から、片言の日本語で「本国に帰国するための費用が必要なため、未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。」といった趣旨の電話を受けた。

④入管職員、中国の警察を名乗る者から、日本語(電話中に中国語を話す者と交代)で「パスポートに異常が見つかったので、身柄を確保・連行することが決定した。」旨伝えられ、保釈金を払うよう電話を受けた。

➄中国語のアナウンスで「在留カードに異常があるため、失効になる。速やかに受付センターに連絡してほしい。失効の原因については○番を押し、問い合わせてほしい。」と要求された。

⑥入国管理センター職員を名乗る者から、知人の外国人が空港で入国禁止となり、入国管理センターに収容されているとして、保釈金を振り込むよう要求された。

⑦「中国入国管理局」を名乗る日本語の自動音声が流れ、提出書類が不足しており、詳細を確認したい場合はダイヤルボタンを押すよう案内された。

⑧外国人在留支援センター(FRESC)の予約受付専用ダイヤル(0353633025)と類似した番号(81353633025)から着信があった。なお、外国人在留支援センターでは相談の予約をした外国人の方以外に職員から電話をかけることはありません。

3.文書が届いた事例

①中華料理店宛てに訪問調査の実施を予告するもの(以下、当庁が入手した文面まま)。

〇宛名

中華料理店経営者各位

〇文書発出元

出入国在留管理庁(旧入国管理局)

就労審査第一部門

03-●●●●-●●●●(実在する電話番号を記載)

〇件名

訪問調査ご協力のお願い

〇本文内容

2019年4月1日より、改正出入国管理法が施行されたことに伴い、現状調査を実施すことになりました。

2019年6月1日より全国の中華料理店を当局職員が順次訪問し調査させていただきます。

大変お手数をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願い致します。

➁「協力要請書」という題名で、入管法改正に伴う在留資格確認の厳格化という名目で実在する外国人の個人情報(居住地や銀行口座等)の情報提供を事業者に呼びかけるもの。

③入管を名乗る不審な文書

4.まとめ

出入国管理局からの電話や文書が届いた場合、最寄りの出入国管理局に訪問して相談するか、リダイアルではなく、実際の入国管理局の電話にかけて、必ず事実確認をしてください。

また、入国管理局のアナウンスで「出入国在留管理庁及びその地方官署の職員が、電話で金銭を要求することは一切ありませんので、ご注意下さい。」とあります。電話の内容だけを信じて対応するのではなく、必ず最寄りの出入国管理局に連絡をして、事実確認をするようにしてください。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、

遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。