遺言書を残すことが「家族への最後の贈り物」になる理由【香川県・徳島県対応】

遺言書は「争いの火種」ではなく「家族への最後の贈り物」です。香川県高松市・丸亀市など、また、徳島市・鳴門市でも、司法書士による生前対策・相続対策コンサルティングを通じて、大切な想いを安心して未来へ託しましょう。

遺言書を書いても「遺留分」によって内容が一部制限される場合があります。香川県高松市の司法書士が、遺留分の仕組みと遺言書作成の注意点をわかりやすく解説します。

目次

1. 遺留分とは?基本の仕組み

遺留分とは、民法で保障されている「法定相続人が最低限受け取れる相続分」です。

例えば、被相続人が全財産を特定の人に遺贈すると遺言書に記しても、一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属など)は「遺留分」を請求できます。

遺留分の割合は以下の通りです。

2. 遺言書で遺留分を無視できる?

「遺言書は自由に書ける」と思われがちですが、遺留分を侵害する内容はトラブルのもとになります。

遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、後に相続人から「遺留分侵害額請求」が起き、結果的に財産配分が変わってしまうことがあります。

3. 遺留分侵害額請求とは

2019年の民法改正で「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に変わりました。

これにより、相続人は遺留分を侵害された場合、金銭での請求が基本となり、不動産などを強制的に取り戻すことは難しくなりました。

しかし、遺言書の内容が大幅に修正される可能性は依然として残ります。

4. 遺留分を考慮した遺言書作成の工夫

トラブルを避けるためには、以下の工夫が有効です。

5. 遺留分をめぐる実際のトラブル事例

例えば、父親が「全財産を長男に相続させる」と遺言書を残したケース。

相続後、次男が遺留分侵害額請求を行い、結果的に長男が受け取った財産の一部を金銭で分配することになりました。

こうした事態は遺言書を作成する段階で専門家に相談していれば防げる可能性があります。

6. 専門家に相談するメリット

司法書士や弁護士などに相談することで、

7. まとめ|遺留分と遺言書のバランスを意識

遺言書は「想いを残すためのもの」ですが、遺留分を考慮しないと相続トラブルの原因になります。

家族の平和を守るためには、法律と気持ちのバランスをとった遺言書作成が欠かせません。

✅ CTA(行動喚起文・統一)

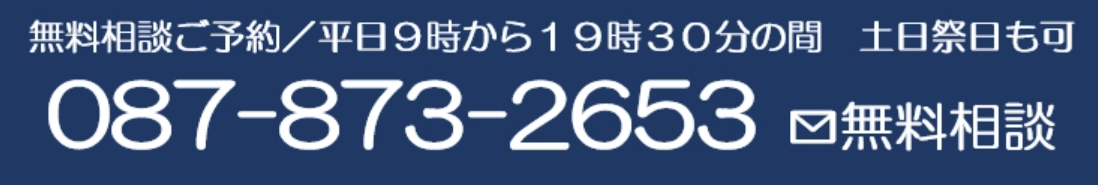

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

遺言書は「争いの火種」ではなく「家族への最後の贈り物」です。香川県高松市・丸亀市など、また、徳島市・鳴門市でも、司法書士による生前対策・相続対策コンサルティングを通じて、大切な想いを安心して未来へ託しましょう。

生命保険と遺言書を組み合わせることで、香川県高松市や丸亀市、徳島市や鳴門市のご家庭でも、相続対策をより柔軟に進められます。司法書士による生前対策コンサルティングで、円滑な財産承継を実現しましょう。

2024年から相続登記が義務化され、香川県高松市や丸亀市、徳島市や鳴門市でも不動産相続のルールが大きく変わります。遺言書を準備することが、相続トラブル防止と登記の円滑化につながります。

高松市・丸亀市をはじめ香川県全域や徳島県での相続対策では、認知症と遺言書の関係が重要です。判断能力があるうちに自筆証書遺言や公正証書遺言を準備することで、大切な財産を守り家族の負担を減らすことができます。