相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

(論点)生前贈与に関する3つの注意点

生前贈与は、相続税対策として広く利用されていますが、2024年(令和6年)1月1日以降の税制改正により、これまでと異なる規定が導入されました。特に「組戻し」期間の変更や課税対象に影響を与えるため、慎重に進めることが必要です。ここでは、重要な3つの注意点に絞って解説します。

目次

1. 暦年贈与制度の組戻し期間の変更

2. 相続時精算課税制度との比較

3. 不動産の贈与に関する注意点

まとめ

1. 暦年贈与制度の組戻し期間の変更

これまで、生前贈与は「暦年贈与」として、年間110万円までの基礎控除を活用することで、贈与税が非課税となっていました。しかし、相続開始前3年以内の贈与額は相続財産に組戻され、相続税の計算対象となる「3年組戻し」規定がありました。

2024年の改正では、この組戻し期間が「3年」から「7年」に延長されます。これにより、相続開始前の7年間で行った贈与も相続財産に含まれることになります。つまり、7年以内に多額の生前贈与を行った場合、贈与税とは別に、相続税の課税対象となる可能性が高まります。

対策: この改正を踏まえ、相続税の負担軽減を目的とする場合は、7年以上前から計画的に贈与を進めることが重要です。急な大規模贈与ではなく、毎年基礎控除額内で贈与を行い、負担を分散させることが有効な戦略となります。

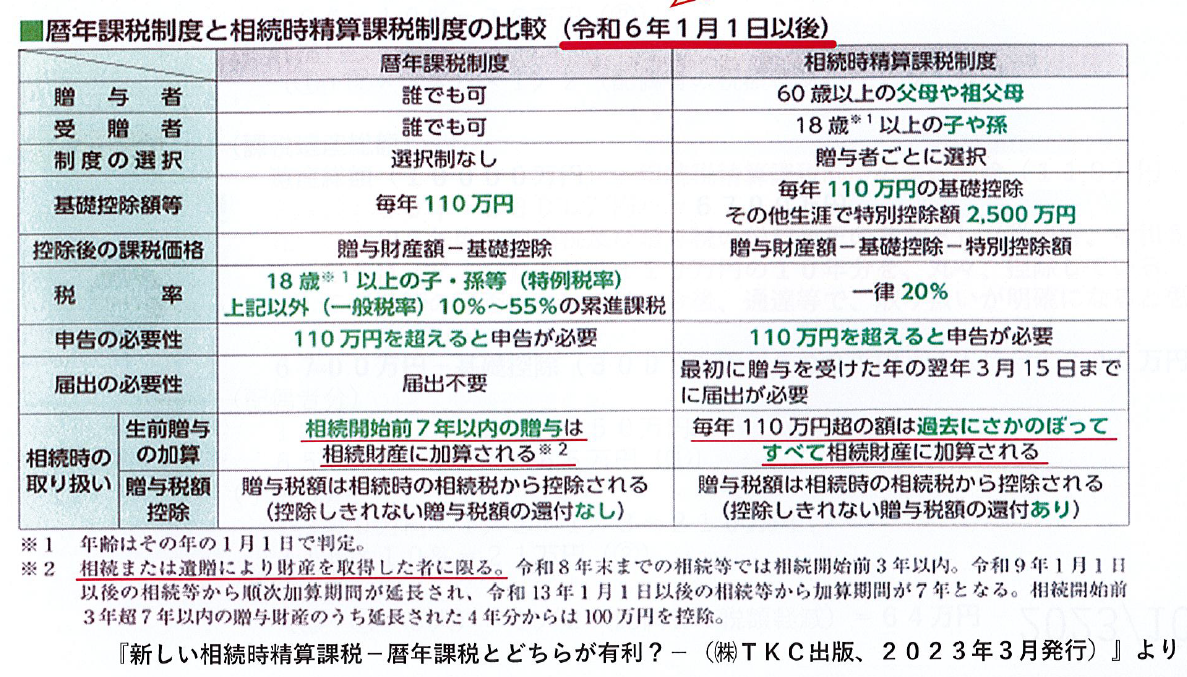

2. 相続時精算課税制度との比較

贈与に関しては「暦年贈与制度」ともう一つ「相続時精算課税制度」があります。相続時精算課税制度では、生前贈与に対して2,500万円まで非課税で贈与が可能ですが、相続時に全ての贈与が相続財産として合算され、相続税が計算されます。この制度は、まとまった額を一度に贈与したい場合に便利ですが、一度適用すると暦年贈与制度には戻れず、相続時に贈与財産が全て課税対象となるため、十分な計画が必要です。

また、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合、その後の資産運用や増加した価値にも相続税が課税されるため、将来的な資産価値の変動も考慮する必要があります。選択する際には、どの制度が適しているかを慎重に検討し、専門家に相談することが重要です。

3. 不動産の贈与に関する注意点

不動産を生前贈与する際には、特に注意が必要です。不動産贈与の場合、贈与税だけでなく、登録免許税や不動産取得税なども発生します。さらに、不動産の評価額が高額になることが多いため、贈与税の負担が大きくなる可能性があります。

不動産を贈与する際には、まずその評価額を確認し、贈与税や相続税の計算にどのように影響を与えるかを把握する必要があります。また、場合によっては、不動産の贈与よりも相続時に財産分割を行った方が有利な場合もあるため、事前のシミュレーションが不可欠です。

さらに、贈与後の不動産が将来どのように活用されるか、たとえば賃貸として運用するのか、相続人が居住するのかなどの計画も立てておくことが重要です。特に不動産は、贈与後の維持管理や税負担が継続するため、長期的な視点での管理が求められます。

まとめ

生前贈与は、相続税対策や財産の円滑な承継に役立ちますが、2024年からの税制改正により、組戻し期間の延長やその他の規定変更により、これまで以上に計画的な対応が求められます。暦年贈与制度を活用する際には、7年以上前からの計画的な贈与が鍵となります。また、相続時精算課税制度と暦年贈与制度の比較や、不動産贈与に伴う追加的な税負担も考慮し、専門家と連携して適切な対策を講じることが大切です。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。