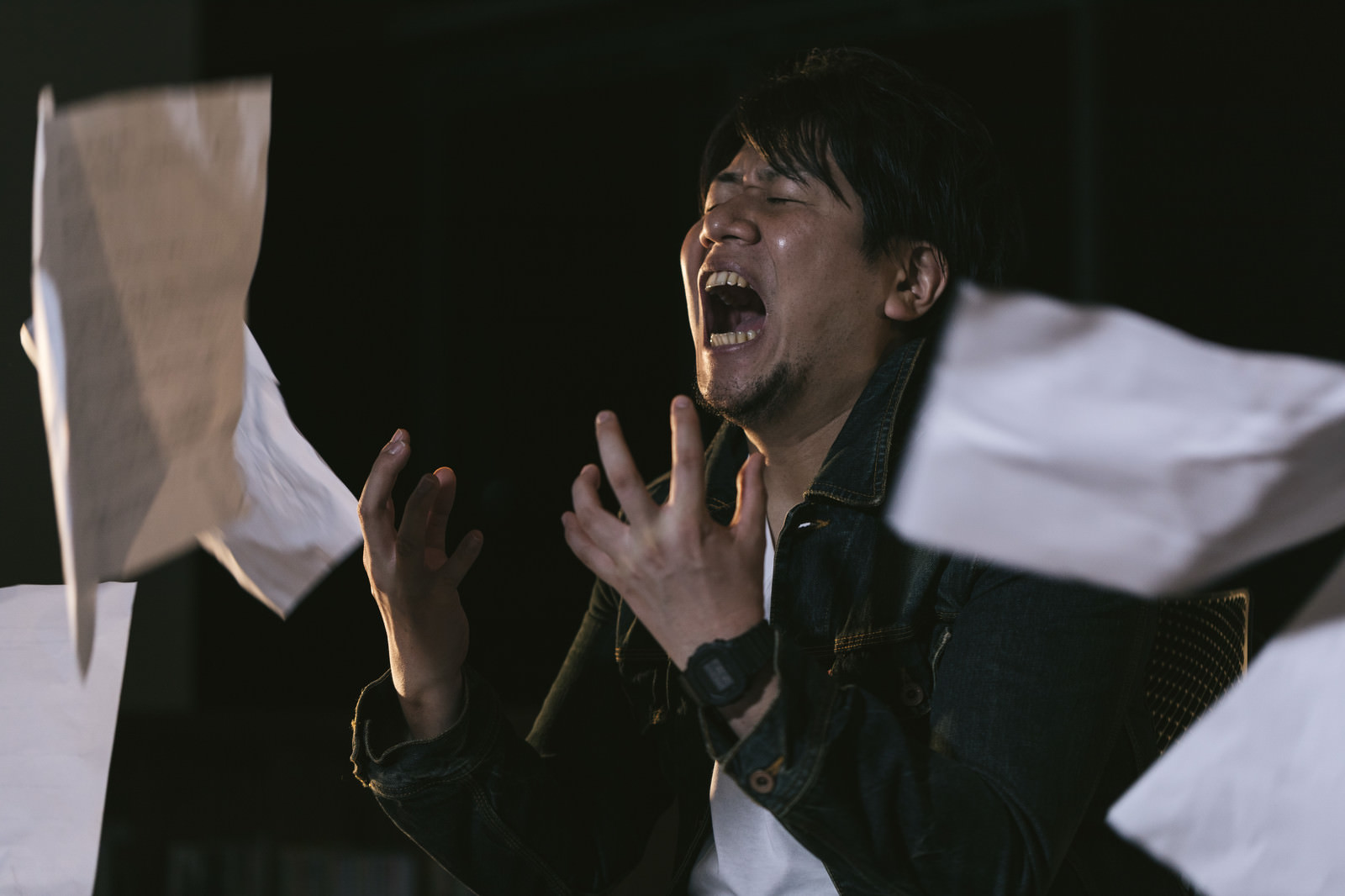

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

(論点)相続の生前対策の落とし穴

相続の生前対策は、相続発生後のトラブルを防ぎ、スムーズな資産承継を実現するために非常に重要です。しかしながら、生前対策を行う際には、いくつかの落とし穴に陥るリスクがあります。ここでは、特に注意が必要なポイントをまとめます。

目次

1. 遺言書がない、または不備がある

2. 特定の相続人への偏った財産分配

3. 贈与税の負担を見落とす

4. 不動産の相続がスムーズにいかない

5. 生前贈与の不公平感

6. 家族信託の誤解

7. 介護費用や医療費の見落とし

8. 専門家に相談しないまま進める

1. 遺言書がない、または不備がある

遺言書は、財産分割の意向を明確に示すための重要な手段です。しかし、生前にしっかりとした遺言書を作成していないケースが多く見られます。遺言書がないと、法律に従った遺産分割が行われますが、これが必ずしも家族や親族間で望ましい結果をもたらすとは限りません。また、遺言書があっても、法律の要件を満たしていないために無効とされる場合や、曖昧な表現により相続人間の解釈の違いが争いを生むこともあります。特に自筆証書遺言の場合、法律上の形式に厳格であり、全てを自筆で記載する必要があるため、不備が生じやすい点に注意が必要です。ですので、アイリスでは公正証書遺言をお勧めしております。

2. 特定の相続人への偏った財産分配

相続の生前対策で、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合がありますが、これは慎重に行うべきです。たとえば、家業を継ぐ子供に事業資産を多く与えると、他の相続人との間で不公平感が生まれ、相続争いに発展する可能性があります。日本の法律では、相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。遺留分を無視して遺産分割を行おうとすると、遺留分侵害額請求を受けることになり、生前対策がかえって家族間の争いを引き起こすリスクが高まります。

3. 贈与税の負担を見落とす

生前贈与は、相続税対策として広く利用されていますが、贈与税がかかることを忘れてはなりません。年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されるため、計画的に行わないと、贈与を受けた側に大きな税負担が発生します。また、相続開始前7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されるため、結果的に相続税が増えることもあります。生前贈与を効果的に活用するためには、贈与のタイミングや金額に注意し、税理士など専門家と相談しながら進めることが重要です。

4. 不動産の相続がスムーズにいかない

不動産は相続財産の中でも特にトラブルが起きやすい資産です。不動産の評価額は一義的でないため、相続人間でその評価額について意見が分かれることがあります。また、不動産の相続には登記手続きが必要であり、これを怠ると将来的に相続人間で共有状態が続き、不動産の処分や管理が難しくなります。さらに、相続税を支払うために不動産を売却しなければならない場合もありますが、その際、売却が思うように進まず、結果的に税金が払えずに困ることもあります。事前に不動産の相続について具体的な対策を立てておくことが重要です。

5. 生前贈与の不公平感

生前贈与を行う際、相続人間で公平さを保つことが難しい場合があります。特に、一部の相続人にのみ多額の贈与を行った場合、他の相続人が「不公平だ」と感じ、相続争いに発展することがあります。贈与の意図を明確にし、他の相続人にも説明しておくことが重要です。また、将来的に遺産分割に際してトラブルにならないように、贈与を行った場合でも、遺言書を作成しておくことが推奨されます。

6. 家族信託の誤解

家族信託は、近年、相続対策として注目されている手法です。しかし、家族信託の仕組みや効果を十分に理解せずに利用すると、かえってトラブルの元になることがあります。例えば、信託財産が適切に管理されず、受益者が不利益を被るケースや、信託契約が不十分であるために目的が達成されないケースが挙げられます。家族信託は、信託契約書の作成や信託口座の管理など、専門的な手続きが必要なため、信託制度に詳しい専門家に相談しながら進めることが大切です。また、毎年の税務申告が必要な点も重要です。あとでこんなはずではなかったということがないように、何人かの専門家と話をして、納得の上進めていきましょう。

7. 介護費用や医療費の見落とし

生前対策を考える際、自身の老後の生活費や介護費用、医療費を十分に考慮せずに財産を贈与してしまうケースがあります。特に、高齢者の場合、介護が必要になったり、医療費が予想以上にかかることがあります。その結果、贈与を行いすぎて手元に十分な資産が残らず、自分の生活が困難になるリスクがあります。贈与や相続対策を行う際には、自分の生活費を確保しつつ、余裕のある範囲で行うことが重要です。

8. 専門家に相談しないまま進める

生前対策は法律や税金に関わる複雑な問題が多く含まれます。それにもかかわらず、自分一人で判断して進めるケースが見受けられます。しかし、適切な対策を講じるためには、司法書士や税理士、弁護士などの専門家に相談し、正しいアドバイスを受けることが不可欠です。特に、相続税対策や遺言書の作成、家族信託の設定などは、法律や税制に詳しい専門家の支援を受けることで、落とし穴を避け、より効果的な対策を講じることができます。

生前対策を成功させるためには、これらの落とし穴を理解し、慎重に準備を進めることが大切です。家族や相続人が安心して財産を受け継げるように、早めに専門家に相談し、具体的な対策を立てることが求められます。

最新のブログ記事

【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。

嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」

多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。

ここまで4回の記事で、

**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。

しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。

結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。

このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。