【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

過去に不動産を譲渡(売買・贈与)したが、その後、当事者が亡くなり相続人が調査すると、その登記が未了であることが発覚。しかも、契約書などの書類は見つからず途方に暮れているという相談です。契約書類がなく、しかもその当事者が双方とも死亡している場合、登記はできるのでしょうか?

目次

1.民法上の譲渡契約について

2.具体的にどうすればいいのか

3.相続を証する書面とは

4.まとめ

1.民法上の譲渡契約について

それでは、譲渡(売買・贈与)契約をした場合、どのような時点で契約が成立するのでしょうか。

「民法(売買)

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

「民法(贈与)

第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

つまり、双方の意思表示が合致したときにその契約は成立するとなっています。

ただし、法律上書面等での契約を規定しているものもあります。

「民法(保証人の責任等)

第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」

2.具体的にどうすればいいのか

それでは、具体的に登記をする場合にはどのようにしたらいいのか、そもそも亡くなった方の意思表示はどうするのかについて、解説していきます。今回の事例は、売主・買主双方ともに亡くなっているケースでお話をいたします。

申請書に添付する「登記原因証明情報」がありますが、契約書がなければ契約書を添付することはできません。そこで、司法書士が報告形式の登記原因証明情報を作成し、相続人の皆様に署名押印をしていただくことになります。

所有権の名義変更について、申請書には以下のように記載をします。

A→Xの贈与の後、双方死亡し、Aの相続人がB・C、Xの相続人がY・Zとします。

(申請書)

登記の目的 所有権移転

登記の原因 年月日贈与

権利者 亡X

上記相続人 Y

上記相続人 Z

義務者 亡A相続人 B

亡A相続人 C

※権利者側のY又はZが申請人となり登記をすることができます。権利者側は、保存行為として、その1人から登記ができるためです。

※義務者側のAの相続人については、相続人全員が申請人になることを要します。(昭27.8.23民甲74号)

しかし、上記の相続人としてどのように証明すればいいのでしょうか。それは、申請書に添付する書面として「相続証明情報」が必要になります。(不動産登記令7条1項5号イ)

3.相続証明情報とは

被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人の現戸籍です。

売主・買主双方に相続が発生している場合には、双方の書面が必要となります。加えて、被相続人の住民票の除票も必要になります。(譲渡側:登記簿の住所と氏名で本人を特定するため、受取側:亡くなった方の最後の住所の証明として)

また、これらの書類の原本還付ができるかどうかについては、法務局HPを参照すると

(法務局HPより引用)

「「原本還付」される情報原本還付される主な情報(書面)は,以下のとおりです。

① 登記原因証明情報のうち売買契約書,抵当権設定契約書及び弁済証書,解除証書の原本など いわゆる報告的な登記原因証明情報は 原本還付されません。

② 住所証明情報(住民票など)

③ 資格証明情報(会社・法人の代表者事項証明書など)

④ 相続を証する情報(遺産分割協議書,被相続人の住民票の除票など)※ 相続の登記に添付する「相続を証する情報」のうち戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本 ,閉鎖戸籍全部(個人)事項証明書(除籍謄抄本 )))は,相続関係説明図を提出すれば,原本還付を請求することができます。なお,原本還付の請求が可能かどうか不明な場合は,最寄りの法務局又は地方法務局に御相談ください。」とあります。

4.まとめ

このように、契約当事者がすでに死亡しており、契約書も無い登記未了の物件について、現状で登記をすることは可能です。

また、時効取得として要件を充たす場合には、そちらで現利用者に名義を移転することも可能です。

詳しくは、司法書士まで相談してください。

アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)

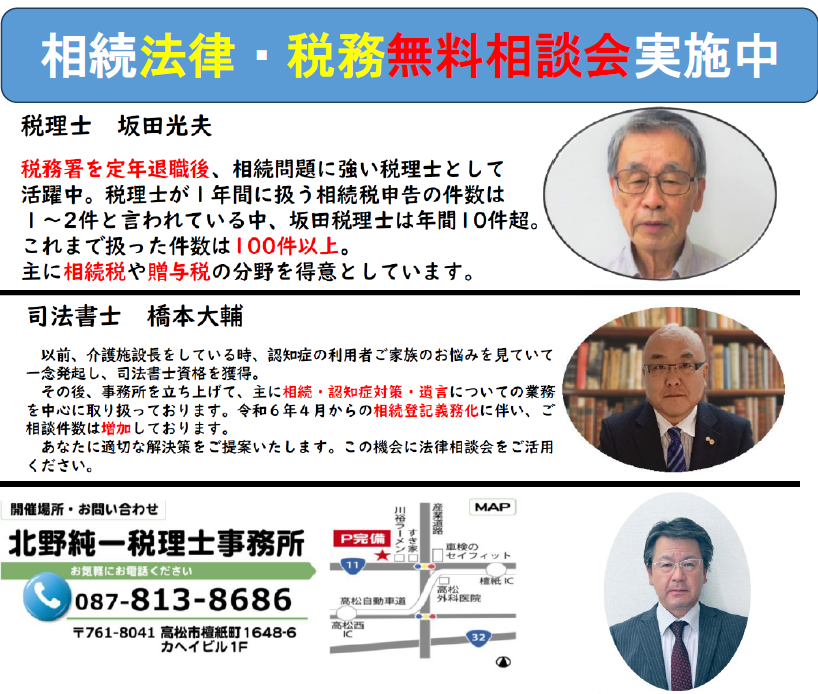

また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

高松市で開催される地域イベント

**「三幸まつり」**のご案内です。

相続の相談でいちばん多い失敗は、

「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。

「親が認知症になっただけで、銀行口座が凍結されるなんて信じられない」

多くの方がそう思います。しかし実務の現場では、認知症=お金が使えなくなるという事態が毎日のように起きています。

実はこれは銀行の意地悪でも、融通のなさでもなく、法律でそうなっているからです。

そして何より怖いのは、「介護が始まってからでは、もう手遅れ」だということ。

この記事では、なぜ口座が止まるのか、家族がどんな状況に追い込まれるのか、そしてどうすれば凍結を防げるのかを、司法書士の実務視点でお伝えします。

司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。

どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。

本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。

橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。